Les conférences de poche

Léon Lenclos

Textes et illustrations issus du spectacle

Les conférences de poche

Un spectacle de Léon Lenclos

Présenté par la Cie NOKILL

Avant-propos

Si je vous disais que tout ce qui est écrit dans ce livre est faux, vous ne me croirez pas. Alors je me contenterais de dire que tout n’est pas vrai. Ce qui est vrai, c’est ce livre. C’est un vrai livre. Et les textes dedans, sont des vrais textes, ils existent, je peux témoigner, je les ait bien connus. Avant de se retrouver serrés en petites lignes rigides entre les pages de ce livre, ces textes on d’abord était dit, des dizaine ou des centaines de fois, ils sont nés et ont évolués à l’oral. Ils ont changés au grés des trous de mémoires et des improvisations. Avant d’être condamnés à l’écriture, ces textes ont connus la liberté de l’oralité. Quand vous lirez ce livre, vous leur rendrez hommage si vous sautez des lignes, changez l’ordre des mots, déchirez une page, modifiez une date, inventez une ponctuation ou feignez une hésitation.

Les mondes possibles

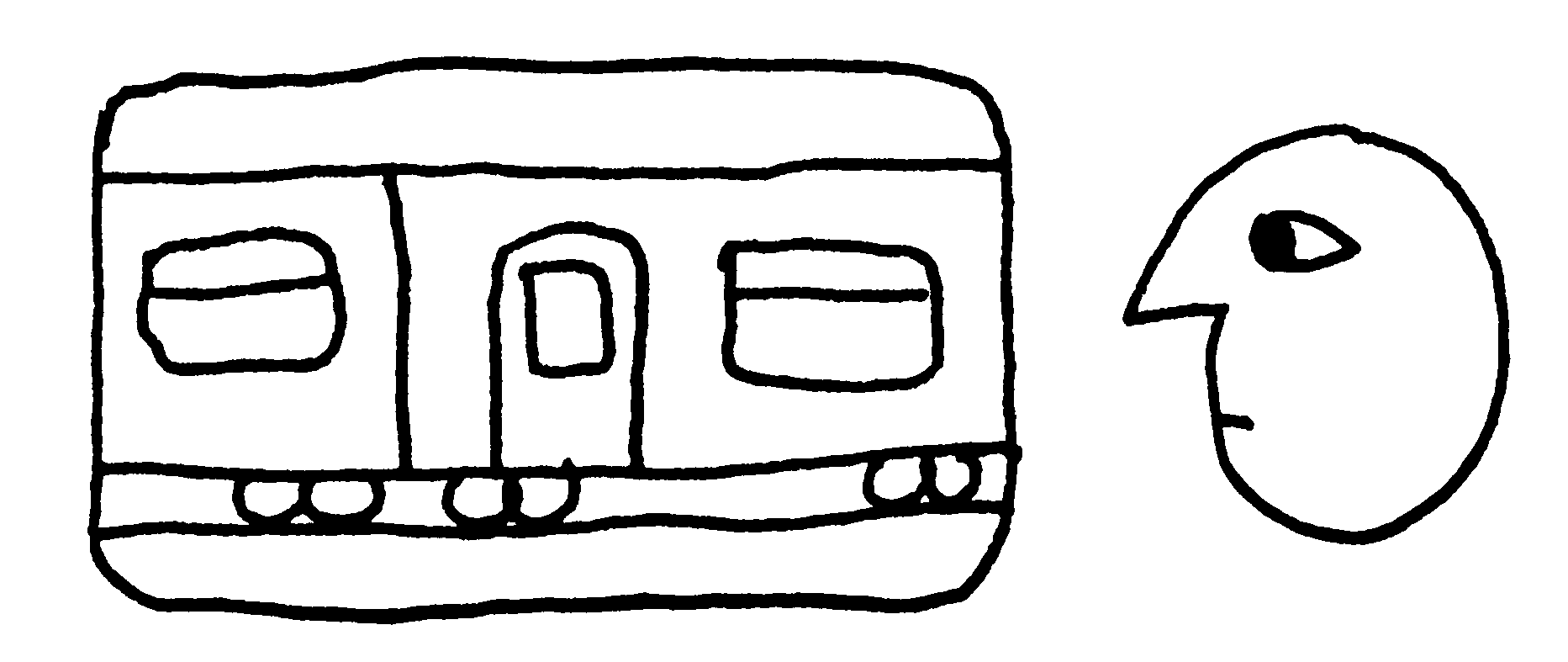

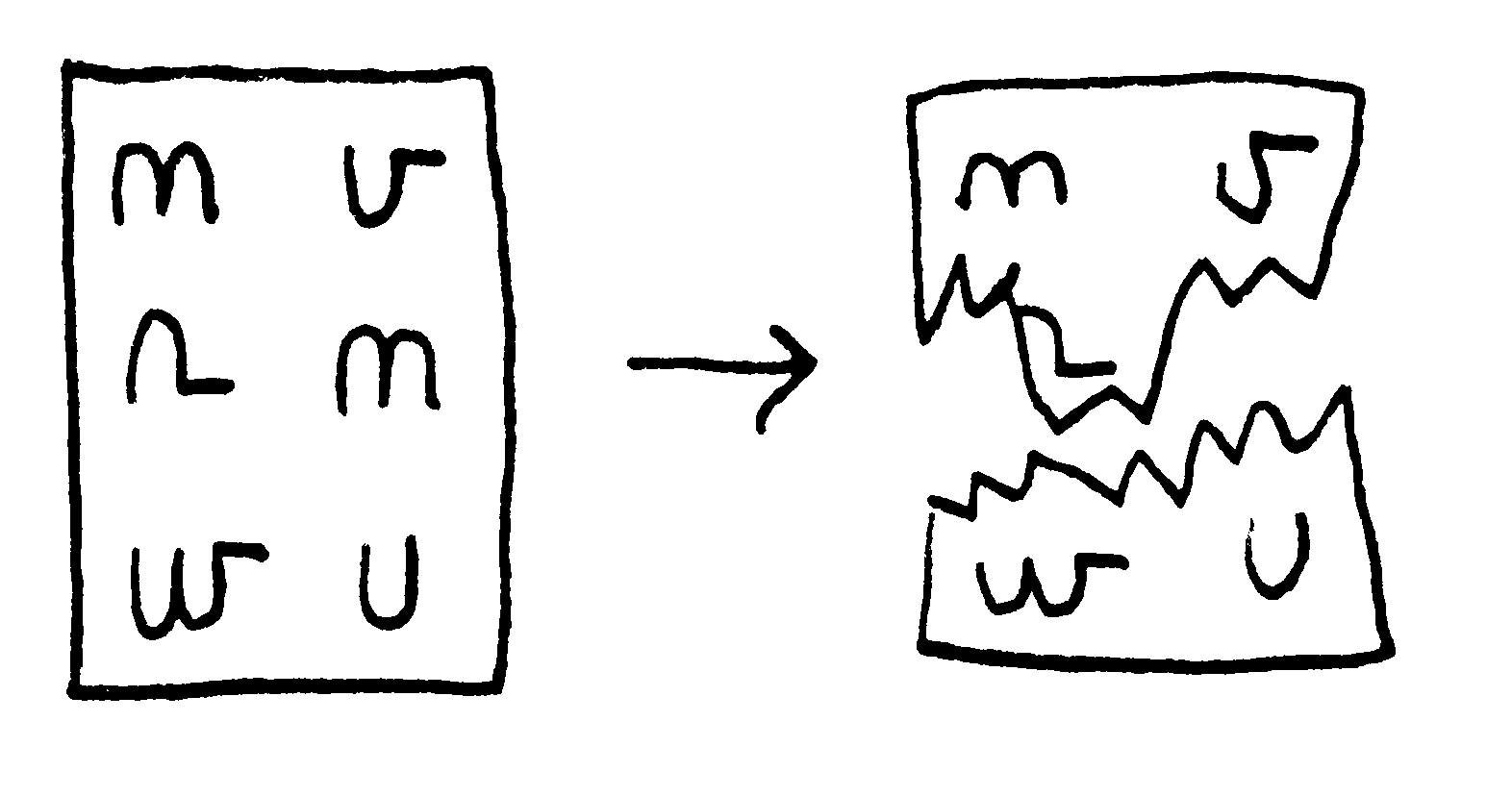

Peut-être qu’il y en a parmi vous qui reconnaissent cette image, c’est L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat (1895). Un des premiers films de l’histoire du cinéma. Un film très court, à peine 50 secondes. Et qui raconte une histoire très simple : L’histoire d’un train qui arrive en gare de la Ciotat.

La première projection de ce film elle a lieu à Lyon. Donc on est à la fin du 19e siècle, la majorité des gens dans la salle n’ont jamais vu un film de leur vie, et quand ils voient le train arriver vers eux, ils paniquent, ils pensent que le train va les écraser, certains se mettent à hurler, d’autres se lèvent de leur siège et quittent la salle en courant.

L’histoire de cette projection elle est assez connue (il faut dire qu’elle est plutôt belle), mais elle est totalement fausse. Ces personnes voyaient bien un film pour la première fois de leur vie, mais déjà elles étaient dans un théâtre, tout le monde sait que dans les théâtres il n’y a pas de train, les trains c’est dans les gares. Et puis, il ne faut pas oublier que c’était un film muet en noir et blanc.

Et même si pendant un instant les spectateurs avaient réussi à oublier, qu’ils étaient dans un théâtre, que les trains n’étaient pas muets, et que leur monde était en couleur, il ne faut pas oublier que l’arrivée du train elle est filmée depuis le quai. Le point de vue du film c’est le point de vue de quelqu’un sur le quai qui voit un train arriver. Est-ce que quand on est sur un quai de gare et qu’on voit un train arriver on panique ? Non, bien sûr que non. Pareil, quand vous avez vu ce dessin, est-ce que vous vous êtes dit : Au secours ! Le train va m’écraser !

? Non. La perspective est bien faite, c’est évident que le train va passer à votre gauche.

Il y a une histoire un peu pareil avec La Guerre des mondes de Welles. À ne pas confondre avec La Guerre des mondes de Wells. La Guerre des mondes de Wells c’est un roman, qui raconte l’invasion de la terre par les extraterrestres. Et La Guerre des mondes de Welles c’est l’adaptation radiophonique, du roman de Wells.

Donc Welles il est à la radio, il est en direct, il va raconter l’histoire de La Guerre des mondes de Wells. Et il a une idée qui est pas mal, c’est qu’il va jouer le rôle d’un journaliste radio, qui avertirait la population de l’arrivée imminente des extraterrestres sur terre.

Sauf que les gens qui entendent ça chez eux, ils y croient vraiment. Et on se retrouve avec des mouvements de panique dans tout le pays (ça se passe aux États-Unis), des accidents, des émeutes, et même certains cas de suicides.

Comme vous pouvez vous en douter, cette histoire à fait beaucoup de bruit. Ça a fait les gros titre de la presse nationale et même internationale. On en a beaucoup parlé pendant plusieurs années. Jusqu’au jour où un groupe de chercheurs et de chercheuses s’y sont intéressées d’un peu plus près et ont découvert que c’était totalement faux ! Quand on remonte à la source de la rumeur, on tombe sur un journaliste qui, le lendemain de la diffusion, a interrogé des auditeurs qui avaient écouté d’émission la veille. Et la plupart de ces personnes lui ont dit qu’elles avaient eu peur.

Sauf que ce que ce journaliste ne sait pas, c’est qu’avoir peur, ça ne veut pas forcément dire y croire vraiment. C’est ce qu’on appelle la suspension volontaire de l’incrédulité. La suspension volontaire de l’incrédulité c’est une faculté qu’on a qui, quand on est confronté à une œuvre de fiction, nous permet de nous prendre au jeu et de ressentir des émotions comme si c’était la réalité, tout en sachant très bien que ce n’est pas réel.

La réalité c’est que l’histoire de la panique du public de La Guerre des mondes de Welles, tout comme l’histoire de la panique du public de l’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat, ce sont juste des légendes urbaines. Comme le fait que les épinards sont riches en fer, comme le fait qu’on utilise seulement 10% des capacités de notre cerveau, Comme le fait que Walt Disney a été cryogénisé…

Moi j’ai vécu la plus grande partie de ma vie, En pensant que j’étais dans un monde où Walt Disney avait été cryogénisé. Et c’est très récemment que j’ai appris que c’était le contraire : Walt Disney a été incinéré. C’est fou les légendes urbaines… Personnellement j’adore ça. Tout ce qui est histoire fausse j’adore, les histoires vraies ça m’ennuie un peu. Les films qui sont présentés comme inspiré d’une histoire vraie

ou tiré de fait réel

ça ne me donne vraiment pas envie, par contre les histoires fausses j’adore. D’ailleurs j’ai beaucoup de chance parce que raconter des histoires fausses, aujourd’hui c’est un peu mon métier. Mais des fois je fais aussi ça sur mon temps libre :

Par exemple, il y a un truc que j’aime bien faire c’est interpréter un personnage anonyme. Souvent je fais un employé de bureau. J’ai un déguisement chez moi, assez basique : chemise blanche, costume bleu, chaussures noires. Je sors dans la rue avec une sacoche d’ordinateur vers 6 ou 7 heures du matin, et c’est génial parce que les gens que je croise dans la rue à ce moment-là, ils pensent vraiment que je vais au bureau ! Et je m’assois à l’abribus, je mets mon kit mains-libres et je commence à faire une fausse conversation avec une collègue de travail imaginaire. Et la personne assise à côté de moi dans l’abribus à ce moment-là, elle croit qu’elle est dans la vraie vie, alors qu’en réalité elle est au théâtre ! Quand tu fais ça, il faut vraiment que l’histoire que tu racontes soit très banale, tes spectateurs assistent à une fiction, mais non seulement ils ne s’en rendent pas compte et en plus ils n’en garderont aucun souvenir.

Toutes les personnes qui ont déjà fait ça pourront vous le dire, c’est vraiment très jouissif d’insérer de la fiction dans le réel comme ça et de réussir à troubler un peu la frontière entre les deux. Historiquement il y a des gens qui ont vraiment poussé cette idée très loin. Homère par exemple, (l’auteur de l’Iliade et l’Odyssée, l’auteur des deux premières œuvres de fiction de l’histoire de la littérature occidentale) il a eu dans sa vie un rapport tellement intense avec la fiction que lui-même il en est devenu fictif ! Et ça on s’en est aperçu très tard ! Que Homère c’était juste un personnage, au même titre qu’Achille ou Ulysse.

Et Shéhérazade, (l’inventeuse du cliffhanger) elle c’était vraiment une conteuse virtuose : sa spécialité c’était de raconter des histoires dans lesquelles les personnages racontaient des histoires. Et parmi ces histoires ils pouvaient y en avoir dans lesquelles les personnages racontaient eux aussi des histoires dans lesquelles d’autres personnages pouvaient éventuellement à leur tour raconter des histoires, etc.

Eh bien Shéhérazade, la plus grande conteuse de tous les temps, elle-même c’est un personnage de conte, Les Mille et Une Nuits.

Est-ce que vous commencez à voir ce que je veux dire quand je parle de ces personnes qui se sont tellement impliqué dans la fiction, dont la vie a été tellement intimement liée à la fiction, qu’ils ont réussis à transformer leur existence même en fiction.

Un autre exemple que j’aime bien c’est Ésope. Ésope c’est un esclave noir dans une cité grecque vers le VIe siècle avant J.C. Et si on connaît son nom encore aujourd’hui c’est parce qu’Ésope il a inventé un genre littéraire. Il a inventé la fable. Je ne vais pas vous raconter toute sa vie parce que ça rendrait ce texte beaucoup trop long mais croyez-moi (ou ne me croyez pas et allez voir sur Wikipédia) : Ésope, l’inventeur de la fable, sa vie, c’est une fable ! Et vraiment je vous jure que quand on lit sa biographie c’est frappant. Quand il est mort à la fin, il y avait presque une morale.

Ésope il a beaucoup inspiré De La Fontaine, La moitié des fables de De La Fontaine (je ne sais jamais si on dit Les fables de La Fontaine

ou les fables de De La Fontaine

, c’est comme Scarface, est-ce que c’est un film de De Palma

ou un film de Palma

?) elles sont pompées sur le travail d’Ésope. Et il a aussi un peu inspiré Echiro Oda, notamment pour le personnage d’Usopp dans One Piece. Usopp il porte un nom très proche de celui d’Ésope, mais surtout c’est un fabulateur, depuis qu’il est tout petit il n’arrête pas de raconter des histoires incroyables, c’est un menteur, il a un long nez comme Pinocchio. Et les lecteurs de One Piece, ont découvert un truc, c’est que les mensonges qu’Usopp raconte depuis le début du Manga, ils finissent toujours par se réaliser (Et c’est pas évident à remarquer quand tu lis l’histoire, parce que souvent c’est plusieurs centaines de chapitres plus loin que ça se réalise)

Dans les premières traductions en français Usopp il s’appelait Pipo. Pipo ça veut dire mensonge, ça vient de pipeau. Un pipeau c’est une flute qu’on utilise pour mentir aux oiseaux, pour les attirer. Pipeau ça a aussi donné pipés, des dés pipés c’est des dés qui mentent. Et ça a aussi donné pipe. Au départ c’était parce qu’une pipe ça ressemble un peu à une flute (au niveau de la forme). Mais par extension, pipe aujourd’hui ça peut aussi vouloir dire mensonge (Ça je l’ai découvert récemment et ça m’a totalement réconcilié avec Magritte.)

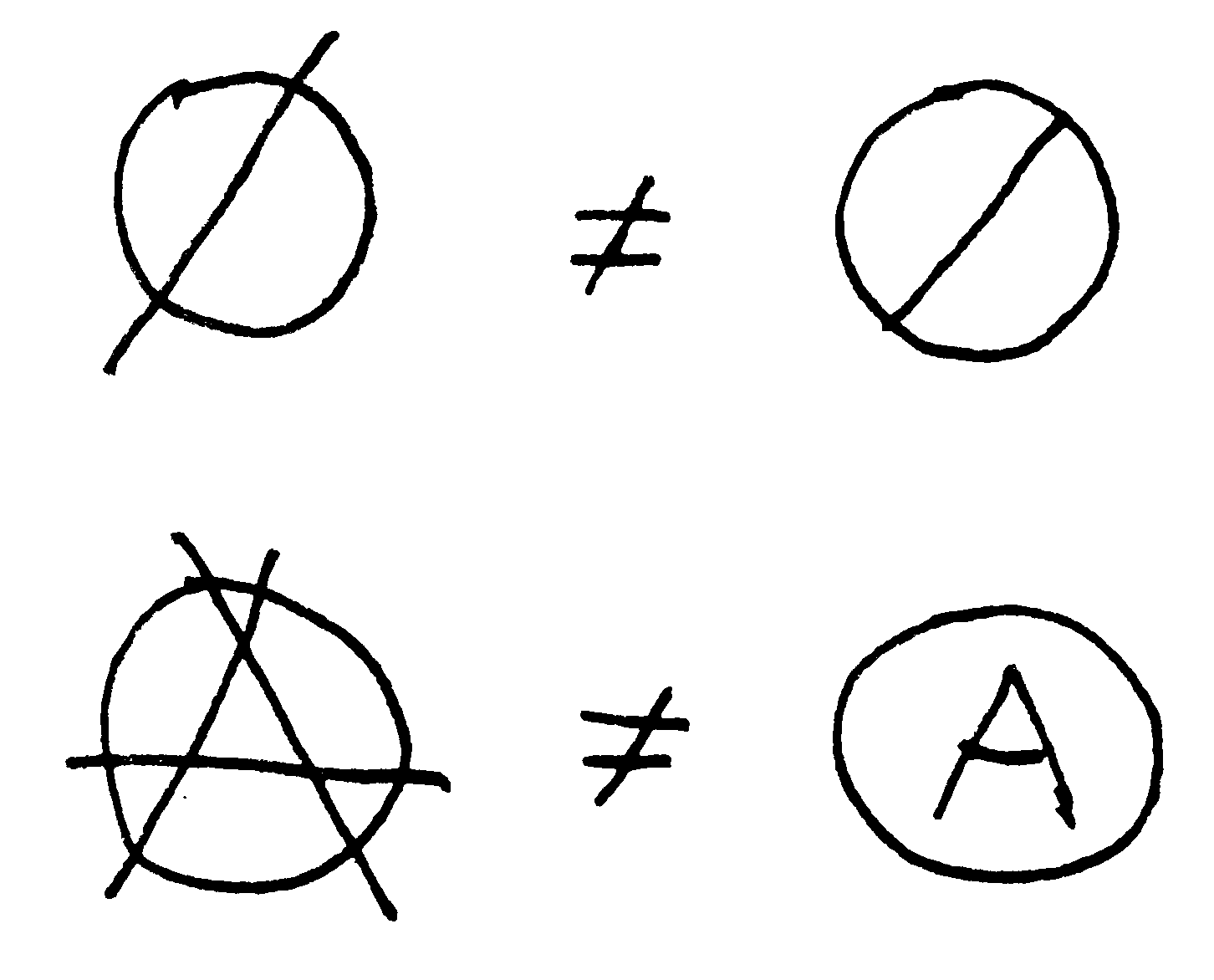

J’étais très en colère contre Magritte à cause de sa trahison des images. Vous savez La Trahison des images de Magritte c’est ce tableau où il dessine une pipe et dessous, il écrit Ceci n’est pas une pipe

. Ce qu’on t’apprend dans les livres c’est que Magritte quand il dit Ceci n’est pas une pipe

, ce qu’il veut dire c’est qu’il y a une différence entre une pipe (une vraie pipe dans la vraie vie), et la représentation d’une pipe.

Mais moi je trouve ça ne se fait pas de dire ça. Pour moi quand tu travailles comme ça avec la fiction, avec la représentation, tu dois être à la fois convainquant et convaincu. Et pour moi, la pipe que j’ai dessinée juste au-dessus, c’est une pipe. Et si tu es peintre et que tu dis le contraire, c’est un peu comme si tu es un magicien et qu’à la fin de ton tour tu dévoiles le truc, c’est pas sympa, tu trahis les images.

Tout ça pour dire qu’on était en mauvais termes avec Magritte (Enfin, c’est surtout moi qui étais en mauvais terme avec lui, lui il s’en foutait pas mal, il était mort) quand, il y a quelques mois, je lisais la définition de pipeau dans le dictionnaire, Et comme il s’avère que (un peu par hasard) pipe c’est sur la même page, je me met à lire la définition de pipe, et je découvre que pipe, ça peut aussi vouloir dire mensonge ! Par exemple au Québec on dit : Arrête de me raconter des pipes

. Et moi je ne savais pas ça ! Mais maintenant que j’y pense c’est évident : Ceci n’est pas une pipe

" ça veut dire Ceci n’est pas un mensonge

. Autrement dit ceci n’est pas une illusion, ceci n’est pas qu’une représentation. Ceci est vraiment une pipe !

Usopp c’est un personnage que j’aime beaucoup parce qu’il rend le mensonge cool. Et je pense qu’on a vraiment besoin de ça parce que, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart du temps le mensonge c’est très mal vu. Et on associe tellement le mensonge au mal, qu’on en vient à confondre les deux.

Ça c’est très bien montré dans une scène de Mon Voisin Totoro. C’est une scène avec Mei, (Mei c’est la petite, celle qui a 4 ans) et sa grande sœur lui apprend que leur mère ne va pas pouvoir sortir de l’hôpital tout de suite, car elle est encore trop malade. Donc évidemment c’est très triste, Mei se met à pleurer. Et tout en pleurant, elle crie : Nan, c’est pas vrai !

. Pour moi quand elle dit c’est pas vrai

c’est pas parce qu’elle pense que sa sœur lui ment. C’est parce qu’elle a tellement associé le mensonge au mal (par son éducation), que là on lui présente quelque chose qui est juste mal (la maladie de sa mère) et elle réagit comme face à un mensonge, elle confond les deux.

Et ce n’est pas parce que c’est une enfant, les adultes aussi ça nous arrive de confondre les deux. Par exemple il y a cette idée qui revient souvent : les politiques nous mentent

.

Alors, sur le fond je suis d’accord, bien sûr que les politiques nous mentent, mais est ce que c’est vraiment ça le problème avec les politiques ? Moi en tout cas, mes ennemis idéologiques, mes adversaires politiques, ce ne sont pas mes ennemis parce qu’ils mentent (d’ailleurs j’ai des alliés politiques qui mentent aussi), mes adversaires politiques, c’est quand ils sont sincères que je ne suis pas d’accord avec eux.

C’est comme pour la publicité. Il y a toute une tradition dans la critique de la publicité, qui consiste à se concentrer sur le fait que la publicité nous mente. Mais selon moi c’est une très mauvaise idée si on veut construire une critique radicale de la publicité. Parce que la publicité, souvent elle dit la vérité. Et c’est quand elle dit la vérité qu’elle est la plus efficace et la plus dangereuse.

En fait ce que j’aimerais, si possible, ce serait qu’on arrive à détacher la question du mensonge de la question morale. Et pour ça je pense qu’il faut qu’on redéfinisse clairement ce que c’est le mensonge. Et on va voir que dans notre définition, on n’aura pas du tout besoin des concepts de bien et de mal.

Pour cette démonstration j’ai besoin d’un fait avec lequel presque tout le monde est d’accord, mais pas totalement tout le monde non plus. Je propose le fait que des humains soient déjà allés sur la Lune. (Je précise que ce n’est pas un problème pour la suite de la démonstration si tu penses qu’on n’est jamais allé sur la Lune. En outre, sache que je ne te jugerais pas. L’Apollo-scepticisme, pour moi, c’est une théorie du complot qui n’est vraiment pas pire qu’une autre. Je préfère largement que tu me dises qu’on n’est jamais allé sur la lune, plutôt que tu me dises que tu crois en la théorie du grand remplacement ou je sais pas quoi.)

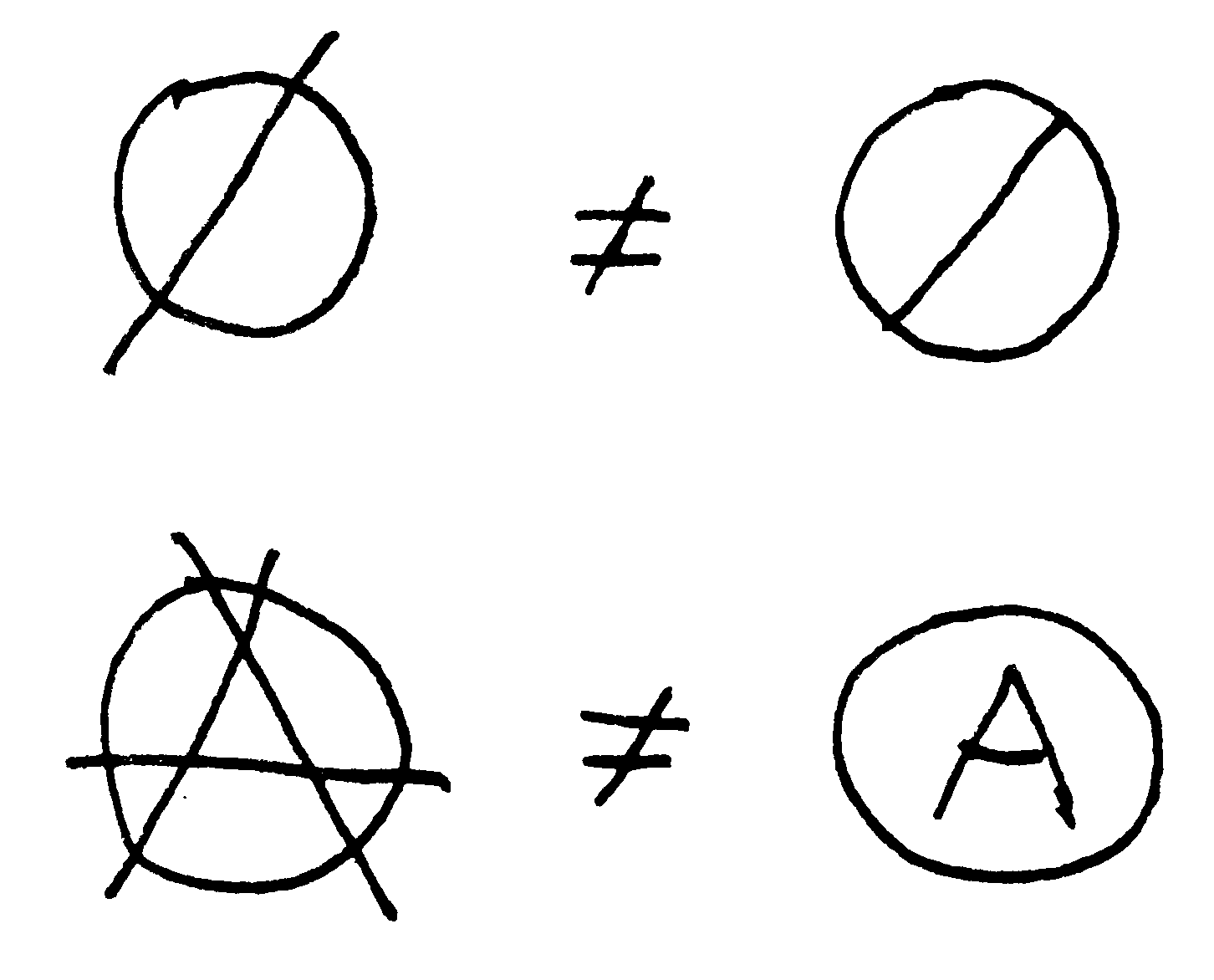

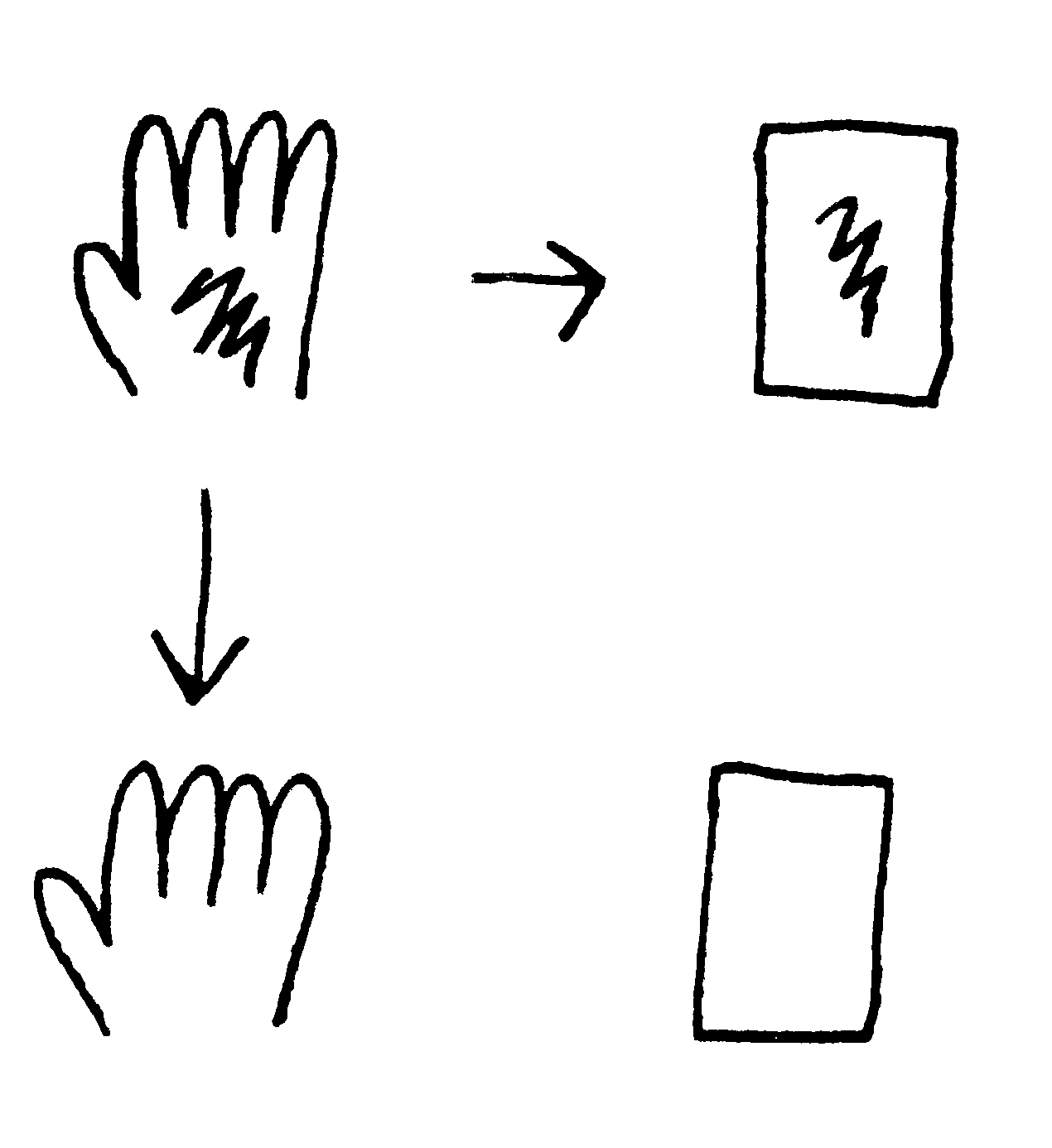

Moi, personnellement, je pense qu’on est déjà allé sur la lune, et quand j’en parle, c’est ce que je dis (je dis On est déjà allé sur la lune, la première fois c’était en 1969 (Neil Amstrong et Buzz Aldrin) et puis on y est retourné 5 ou 6 fois dans les 3 années qui ont suivi), c’est ce qu’on appelle la vérité

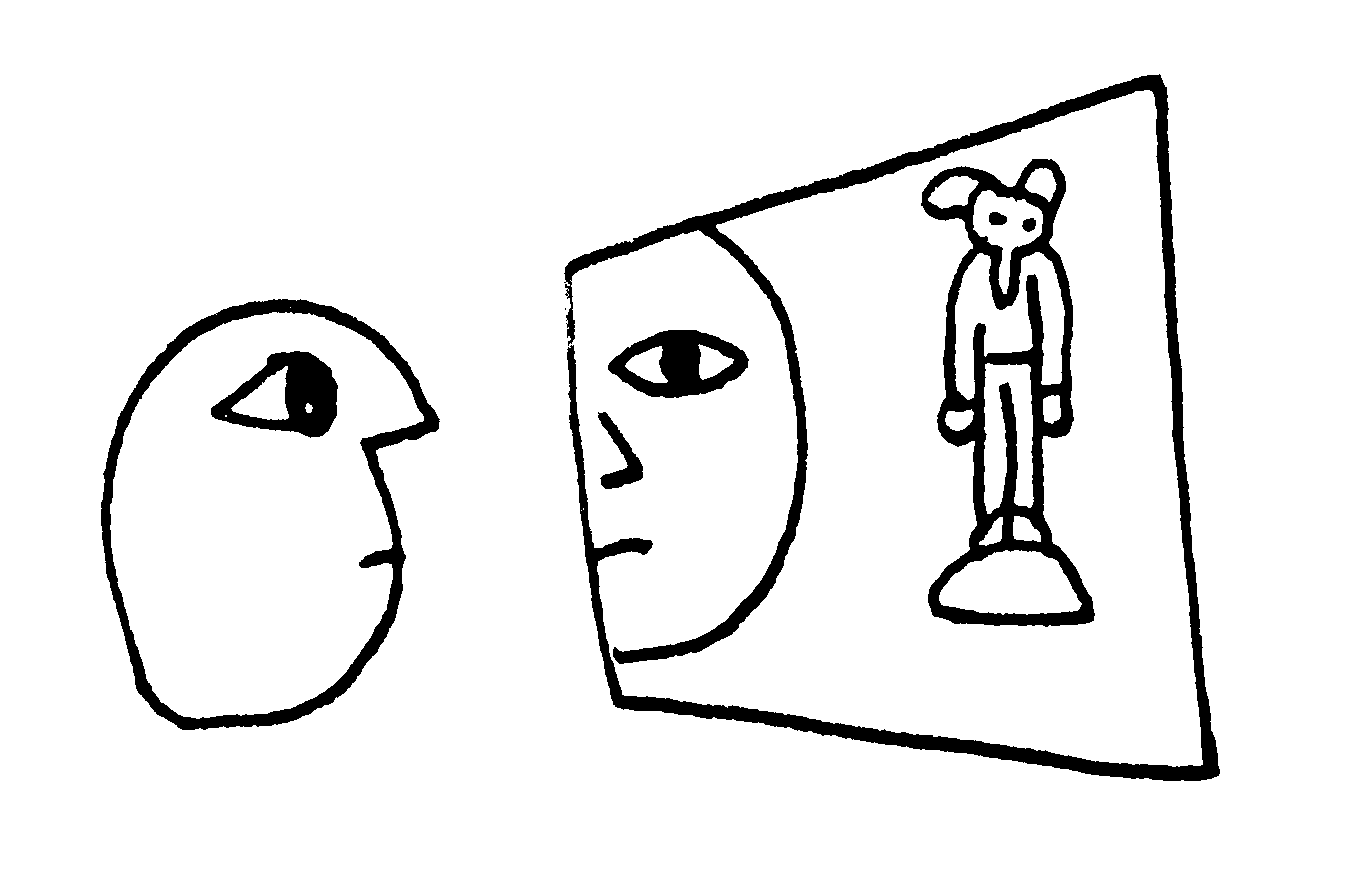

Imaginons maintenant quelqu’un qui, comme moi, pense qu’on est allé sur la lune, mais qui, pour une raison ou pour une autre, par exemple, pour rigoler, dit qu’on n’est jamais allé sur la lune. Ça c’est ce qu’on appelle un mensonge.

Maintenant on va prendre un troisième personnage, contrairement aux deux précédents, celui-ci pense qu’on n’est jamais allé sur la lune. Et c’est un peu son truc, il n’arrête pas de répéter à qui veut bien l’entendre qu’on n’est jamais allé sur la lune. Ce qu’il dit n’est pas une vérité, car c’est faux, mais ce n’est pas non plus un mensonge, car c’est sincère. Ce n’est pas non plus un mensonge, car c’est sincère, c’est ce qu’on appelle une contrevérité.

Vous l’avez sans doute deviné : le quatrième et dernier personnage pense qu’on n’est jamais allé sur la lune, mais quand il en parle il dit qu’on est allé sur la lune. Ce n’est pas un mensonge, car c’est vrai, ce n’est pas une vérité, car ce n’est pas sincère. C’est ce qu’on appelle un contremensonge

Ce qu’on remarque sur ces exemples, c’est que pour définir la modalité d’un énoncé (c’est-à-dire, par exemple, pour déterminer si un énoncé est un mensonge ou pas), on a besoin de trois informations : On doit savoir ce que la personne dit, on doit aussi savoir ce que la personne pense, et enfin, on doit savoir dans quel monde on est. Ce troisième paramètre est important, supposons par exemple qu’on soit dans un monde où personne n’est jamais allé sur la lune (pourquoi pas, ce serait possible, d’ailleurs c’est ce qu’on appelle un monde possible (on va y revenir)), alors toutes les modalités seraient inversées.

Je vais finir en évoquant rapidement les concepts des mondes possibles. Mais je vais essayer de faire vite.

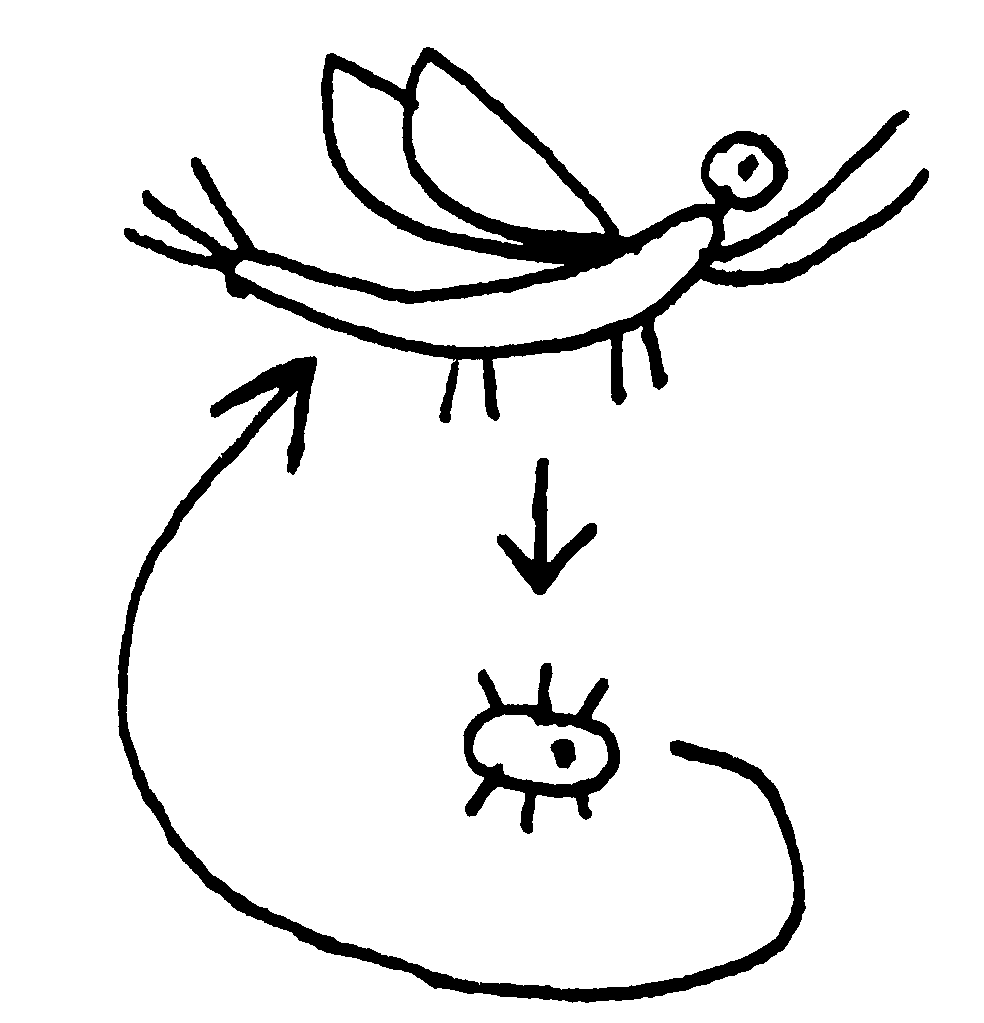

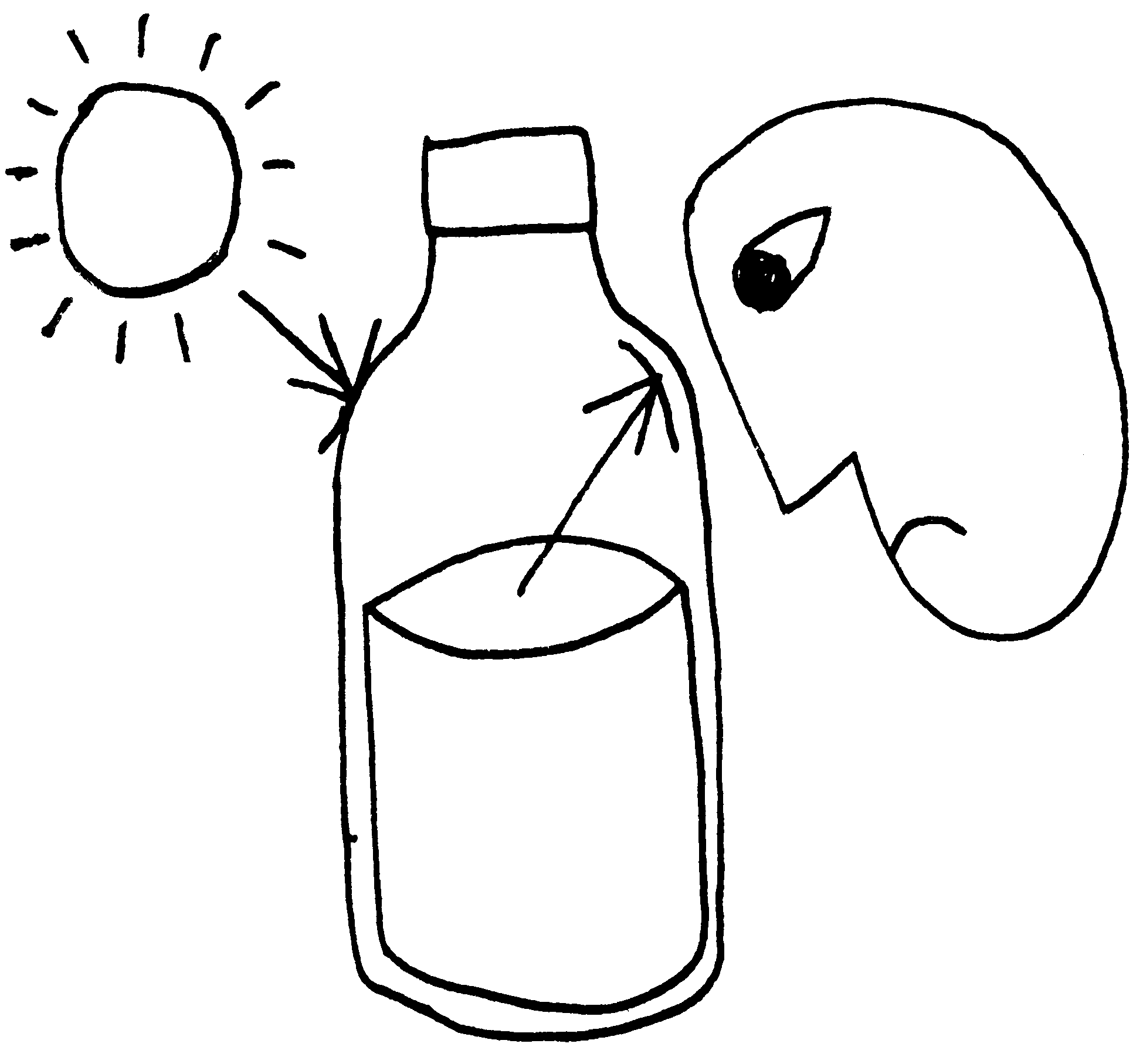

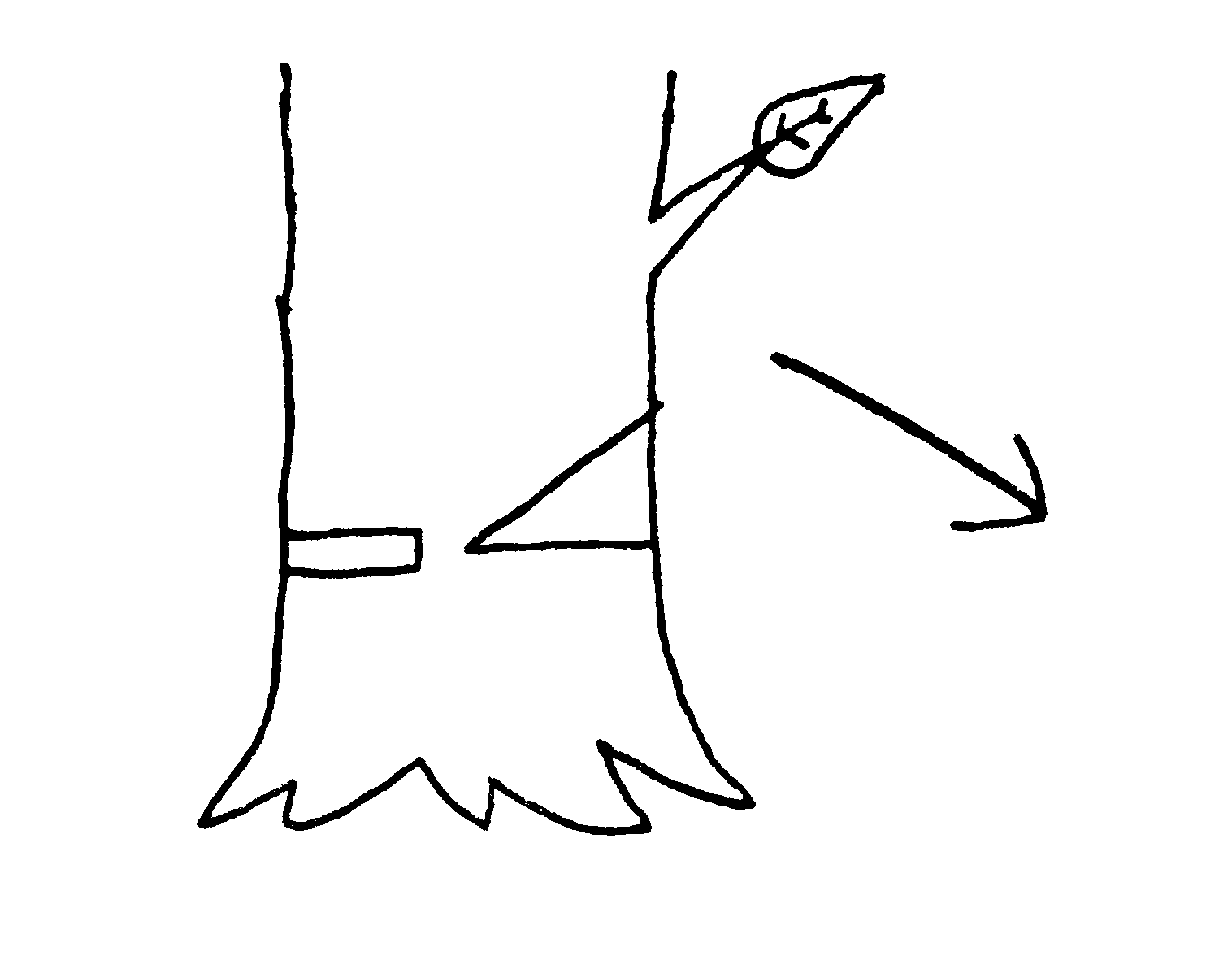

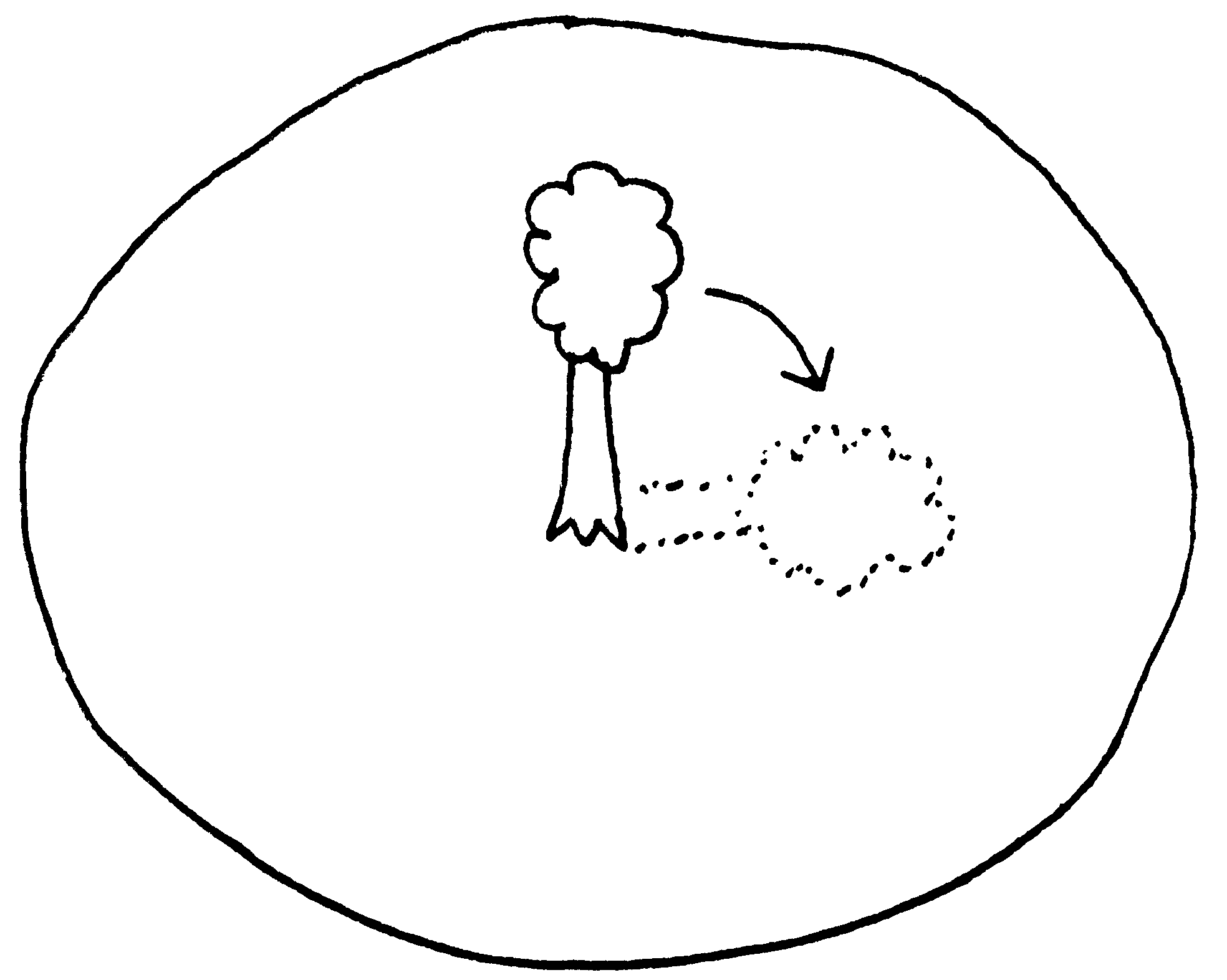

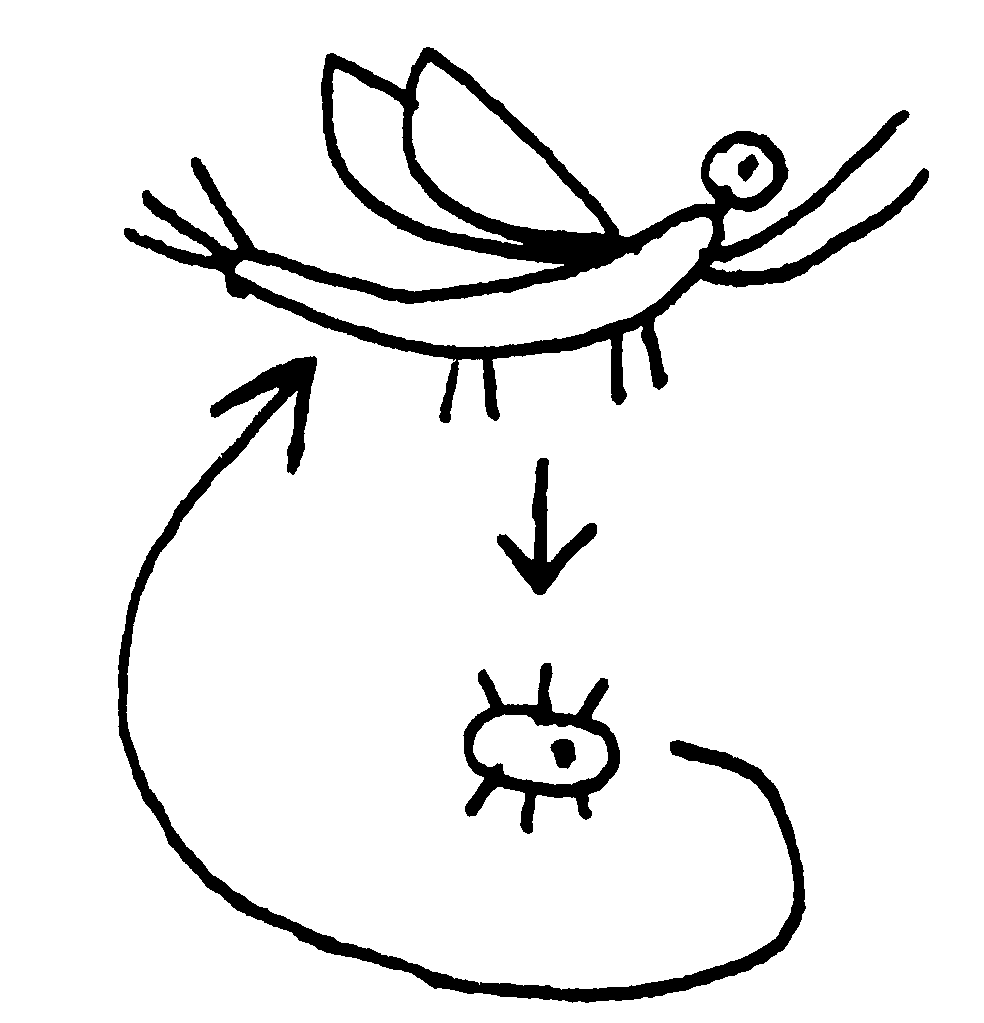

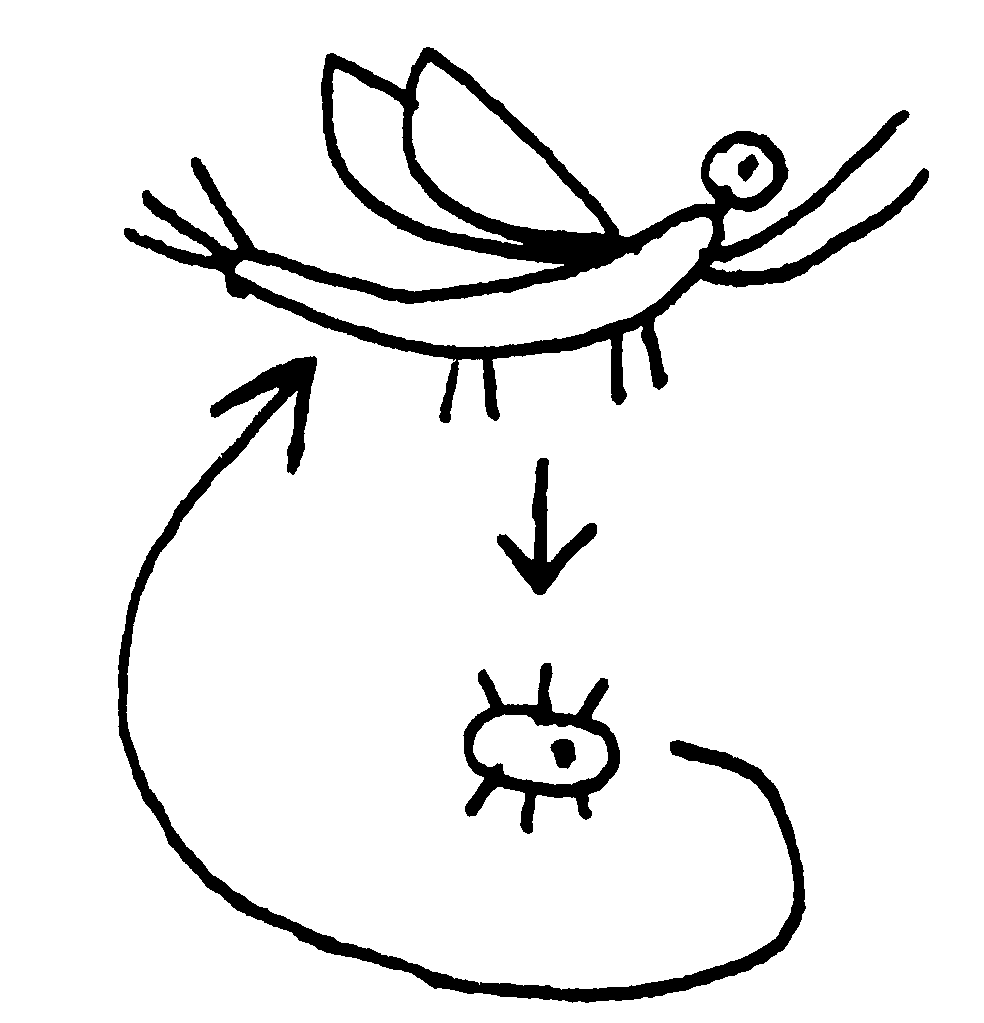

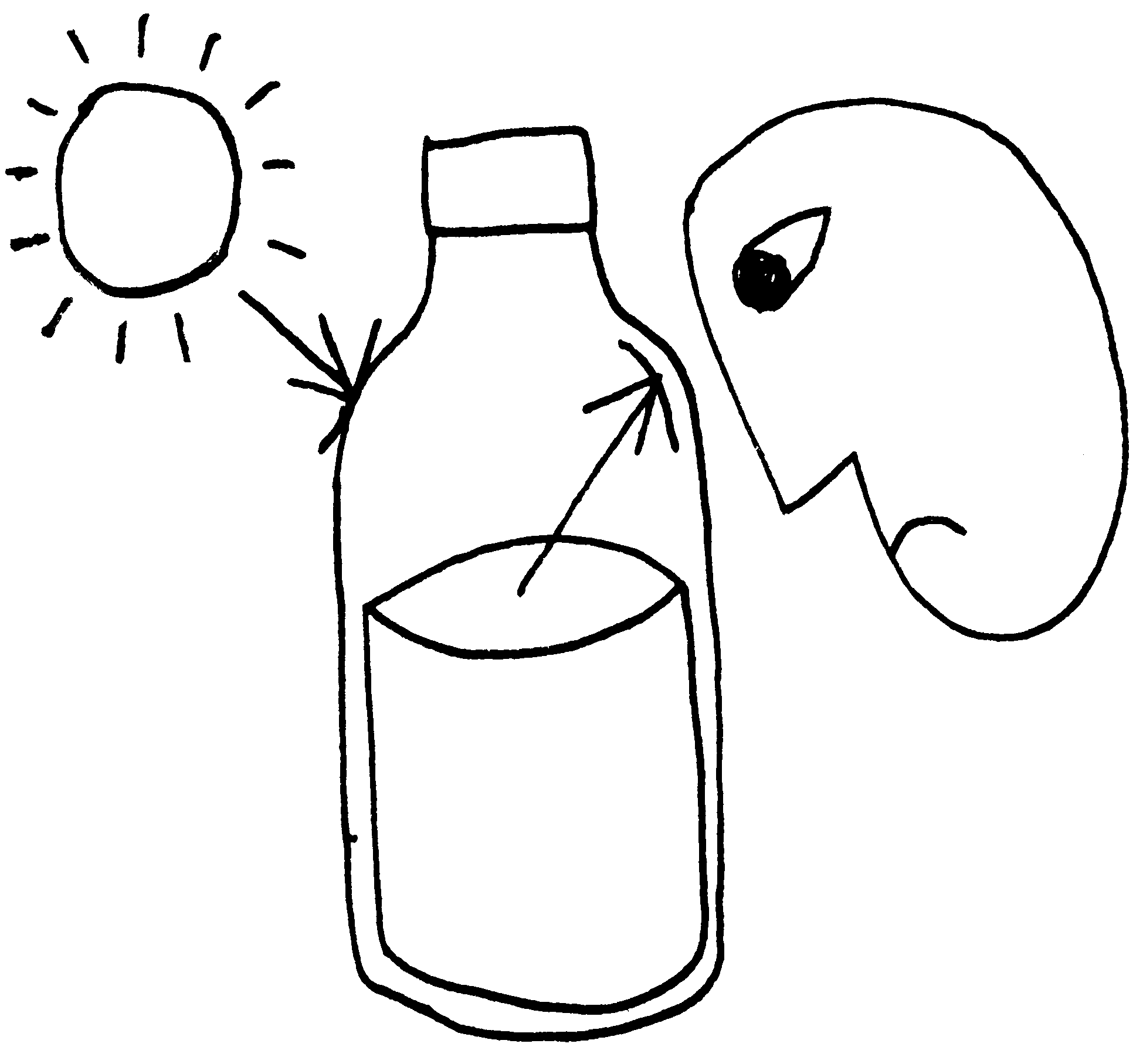

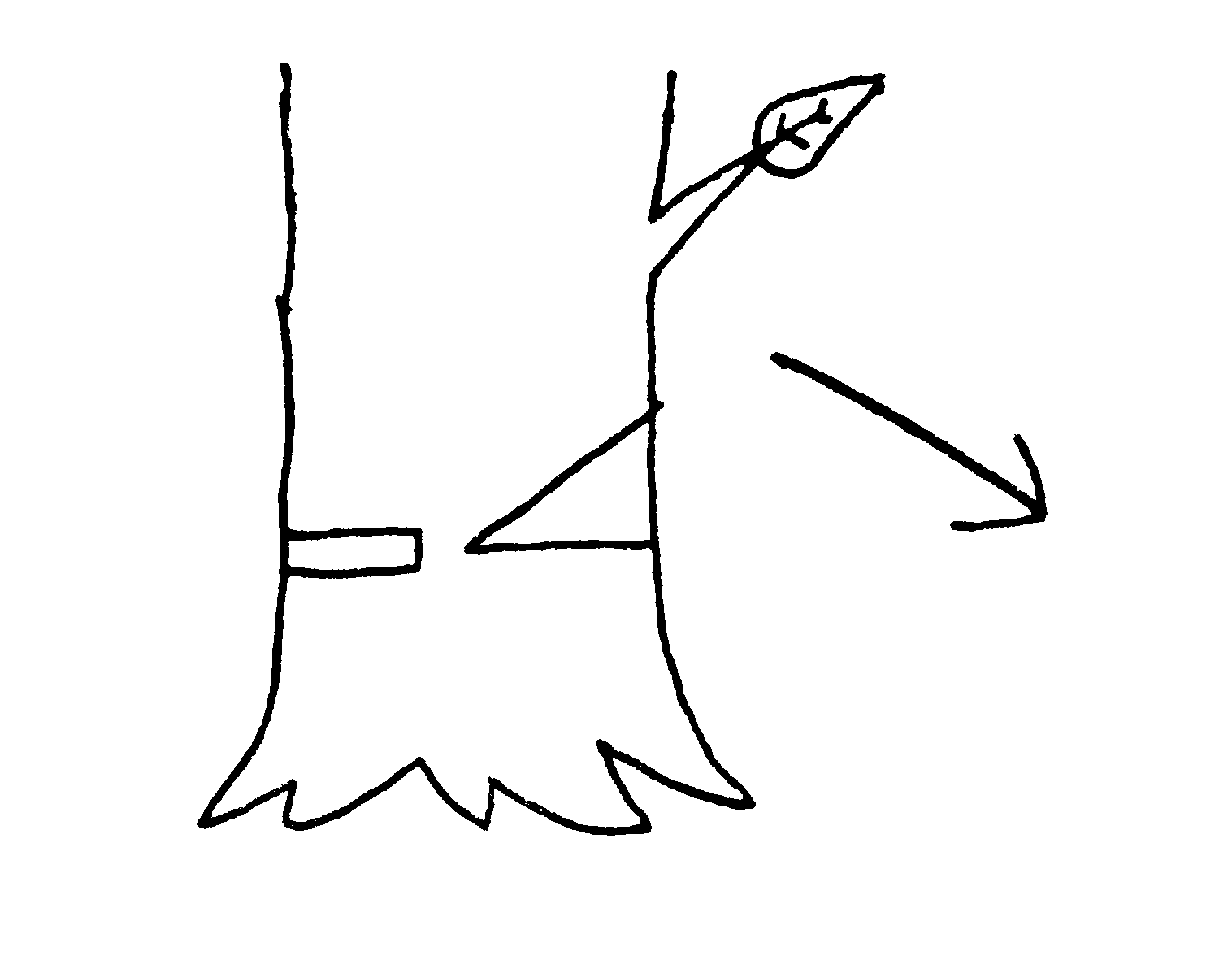

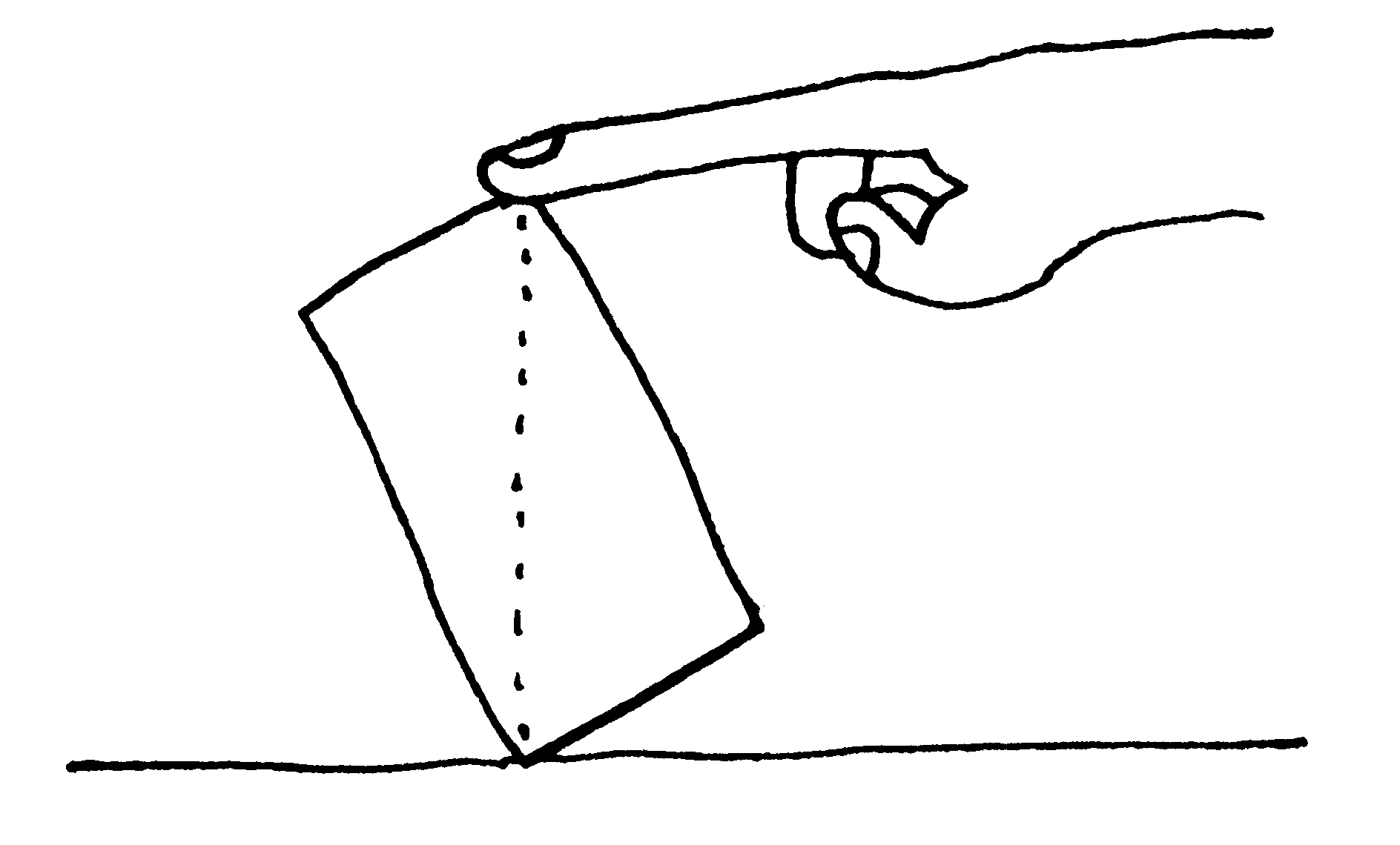

Le cercle ci-dessous représente le monde réel, c’est notre monde, le monde dans lequel on vit. Dans ce monde il y a tout un tas de chose, par exemple il y a des verres d’eau (entre autres). Et dans ce monde on peut faire des choses, par exemple on peut boire dans les verres d’eau, et dans ce monde, quand on boit dans un verre d’eau, le niveau de l’eau dans le verre diminue. Jusque-là je ne vous apprends rien, vous connaissez ça aussi bien que moi, c’est le monde dans lequel on vit.

Maintenant on va s’imaginer un autre monde, ce qu’on va appeler un monde possible. Ça peut être un monde très différent du nôtre, ça peut aussi être un monde plutôt ressemblant mais avec quelques différences. Par exemple on pourrait dire que dans ce monde il y a aussi des verres d’eau, qu’on peut aussi boire dedans, mais quand on boirais dans ces verres d’eau le niveau de l’eau dans le verre augmenterait au lieu de diminuer.

Ce monde, c’est donc ce qu’on appelle un monde possible, tout simplement, car c’est possible de l’imaginer. Et pas besoin de comprendre comment il fonctionne, ni de comprendre quelles sont les règles qui le régissent pour pouvoir se l’imaginer et affirmer que c’est un monde possible.

Ce qui est génial avec les mondes possibles (il y a plein de choses géniales avec les mondes possibles, notamment le fait qu’il y en ait une infinité, mais une des choses que je trouve particulièrement géniale) c’est qu’on peut construire des ponts entre ces mondes. Par exemple depuis le monde réel, je peux très bien construire un pont vers le monde possible qu’on vient de décrire, notamment grâce à l’imagination. Je peux très bien m’imaginer le monde dans lequel le niveau de l’eau dans le verre augmente quand je bois (je m’imaginerais boire dans un verre, et plus je bois plus il y a de l’eau dans le verre, donc à un moment je dois m’arrêter de boire bien sûr, parce que sinon je vais me renverser de l’eau partout, alors je m’arrête de boire et je vide un peu du contenu de mon verre dans une bouteille ou une gourde pour pouvoir continuer à boire…)

La première personne qui a eu cette idée, l’idée des différents mondes possibles, c’est Leibniz. C’est très beau le travail qu’il a fait autour de ça. Et Leibniz il a une idée un peu particulière concernant notre monde, le monde réel. En fait selon Leibniz, Dieu il a choisi notre monde, parmi l’infinité des mondes possibles. Et pourquoi Dieu il a choisi notre monde plutôt qu’un autre selon Leibniz ? Parce que c’était le meilleur de tous.

Entre nous, pour penser qu’on vit dans le meilleur de tous les mondes possibles, faut être très privilégié, ou vraiment avoir confiance en Dieu (Pour Leibniz je pense que c’est un peu les deux.) Moi Je ne pense pas qu’on vit dans le meilleur des mondes possible, Loin de là. Mais je pense que le monde dans lequel on est il a quand même quelques avantages et notamment le fait qu’il existe tous ces outils dont on parle depuis le début : La suspension volontaire de l’incrédulité, la fiction, le mensonge, l’imagination, etc. Tous ces outils qui nous permettent d’accéder aux autres mondes possibles. Quand je vais voir un film, ou quand quelqu’un me raconte un mensonge, momentanément j’accède à un autre monde possible. Et ça c’est super ! Et on peut très bien s’imaginer des mondes où ils n’ont pas ça, des mondes où il n’y a pas l’imagination où les personnes n’ont pas accès aux autres mondes possibles, où les personnes pensent que leur monde est le seul monde possible.

Cette capacité qu’on a de pouvoir construire des ponts vers les autres mondes possibles c’est vraiment une chance incroyable, parce que si on n’avait pas accès aux autres mondes possibles, non seulement on s’ennuierait beaucoup, mais surtout, on n’aurait aucun moyen de se savoir que notre monde n’est pas le meilleur des mondes possibles.

La conférence Les mondes possibles a été écrite à Toulouse en septembre 2022, sur invitation du Quai des Savoirs

De ce qui provoque l'étonnement à ce que l'étonnement provoque

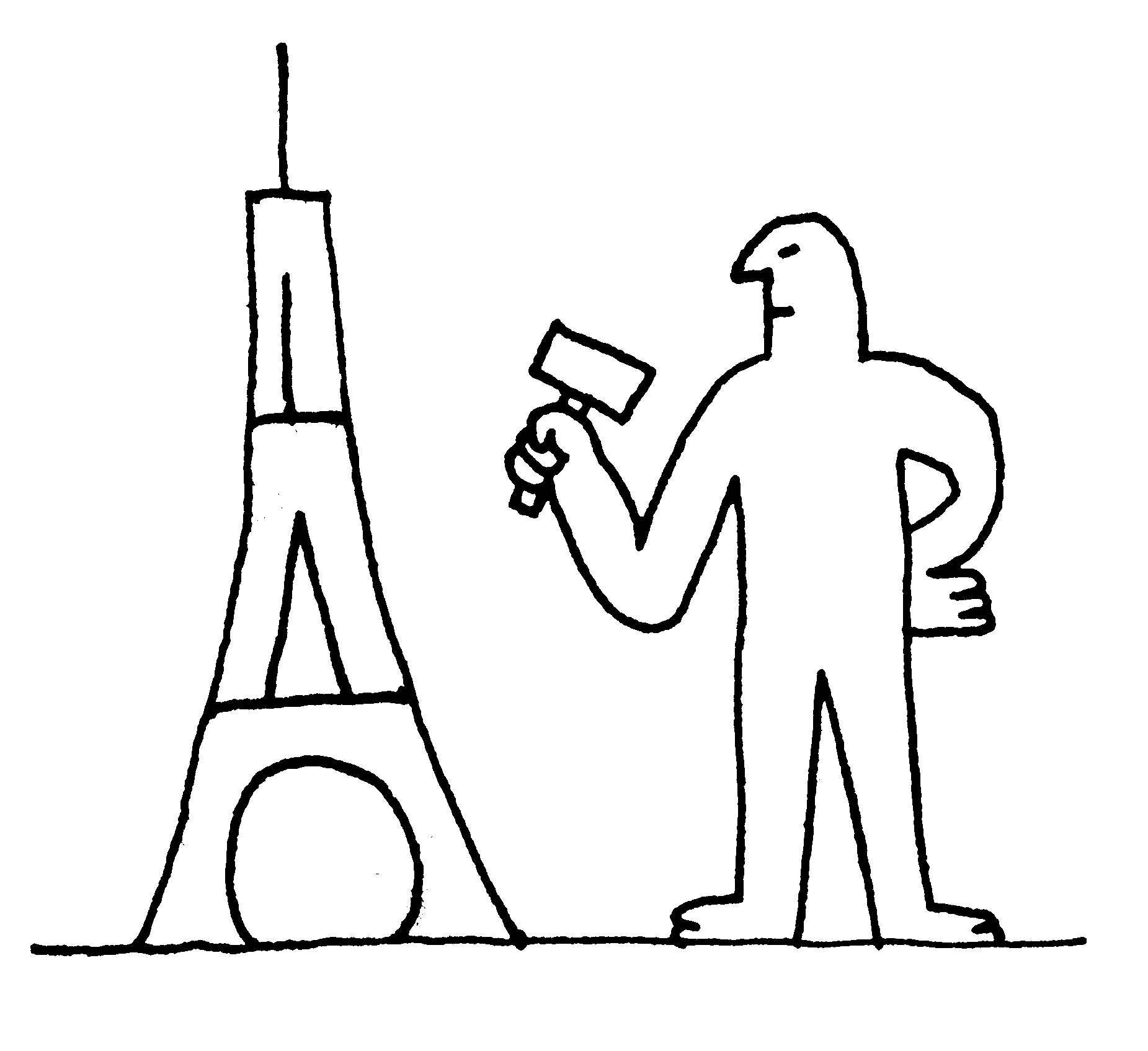

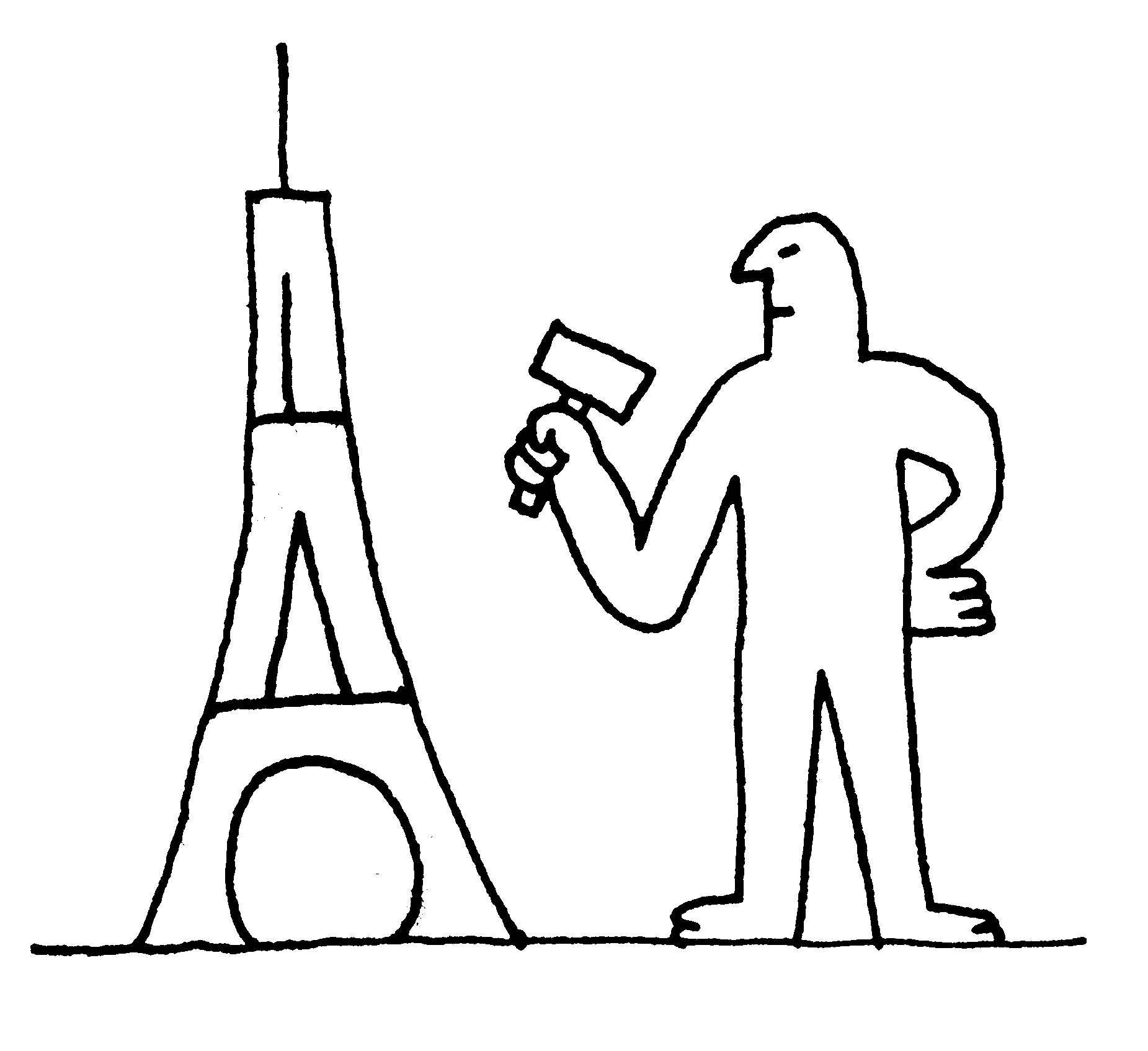

Enfant j’ai eu ma période Gustave Eiffel où j’étais pas mal fasciné par le personnage et tout ce qu’il avait réussi à construire. Le pont-canal à Briare, bien sûr (magnifique) et puis aussi la tour Eiffel.

Et je me souviens qu’un jour, lors d’une discussion avec un adulte, j’ai compris qu’en fait ce n’était pas Gustave Eiffel qui avait construit la tour Eiffel ! Alors évidement, vous vous le savez parce que vous n’êtes plus des enfants. Mais moi à l’époque je me souviens que ça m’avait vraiment étonné d’apprendre qu’en fait c’étaient des ouvriers qui avaient construit la tour Eiffel. Et que Gustave lui, en gros, il n’avait rien fait. Il les avait regardés travailler.

Pourquoi ça m’a étonné ? Simplement parce que j’avais une certaine vision du monde : La vision d’un monde dans lequel Gustave Eiffel avait construit la tour Eiffel seul, à la force de ses bras. Et cette conversation est venue bouleverser cette vision du monde : En vérité Gustave Eiffel il n’avait pas planté le moindre rivet.

Et l’étonnement en fait c’est ça. C’est un phénomène qui vient bouleverser ta vision du monde.

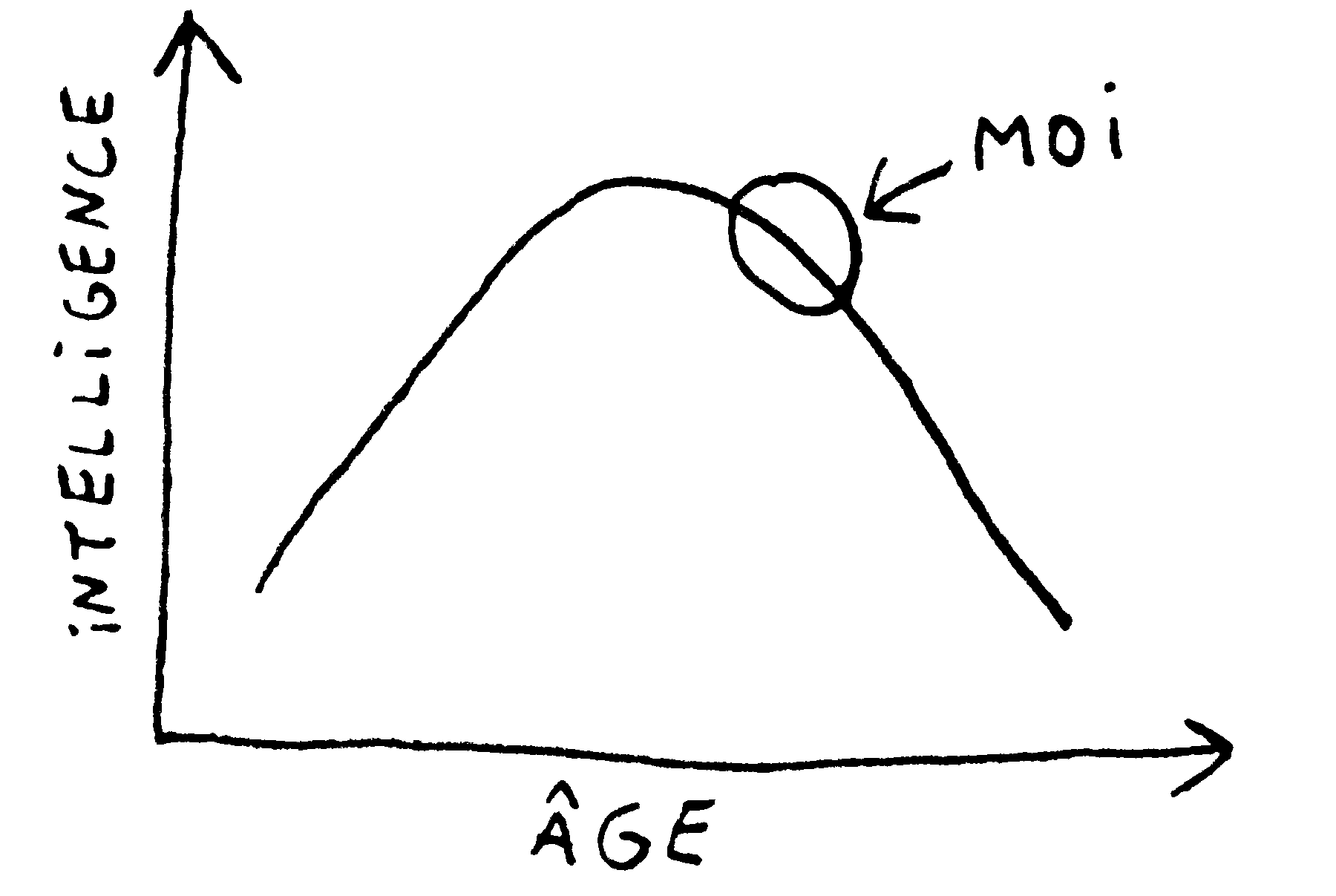

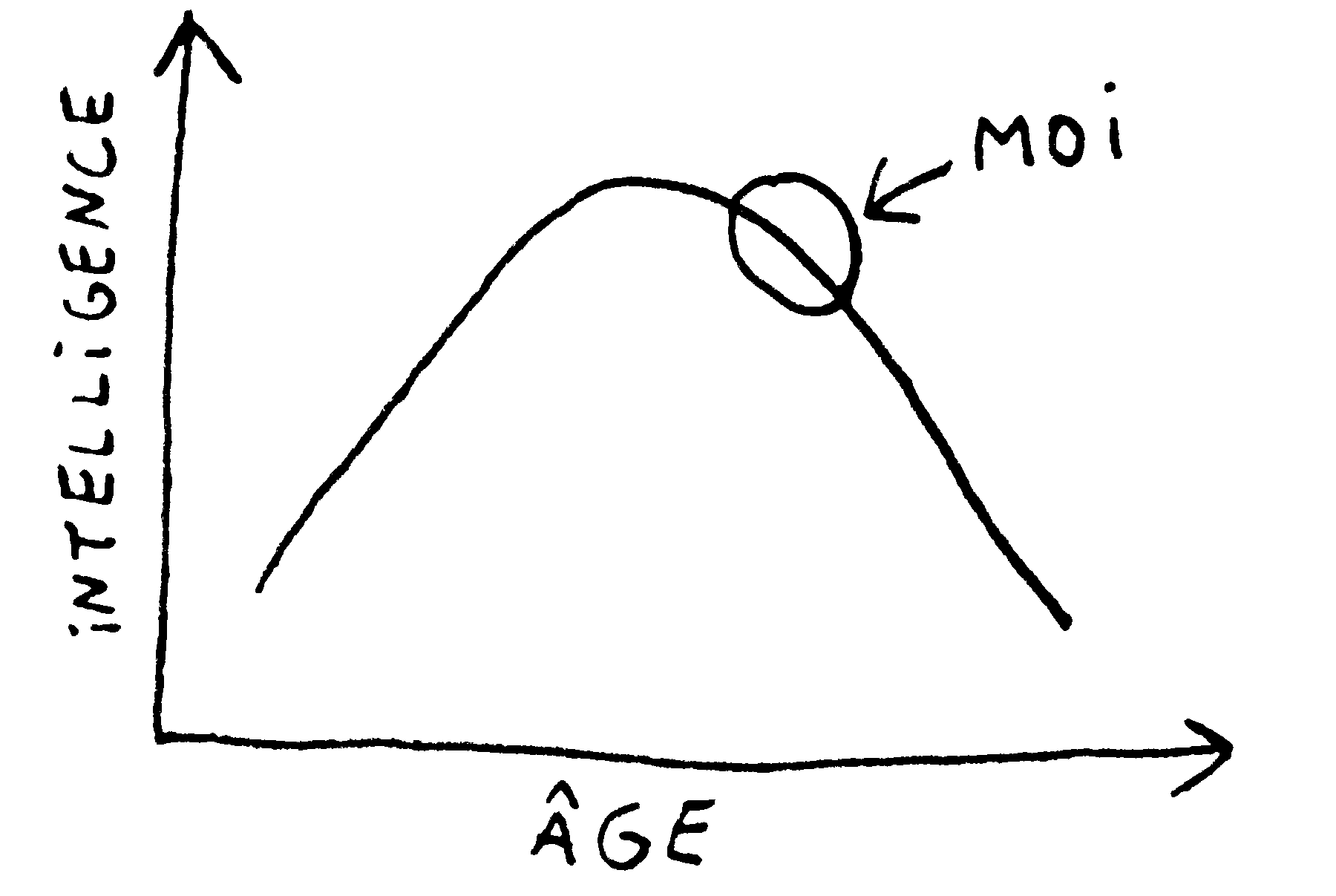

D’ailleurs, c’est précisément pour ça que les enfants ont tant de facilité à s’étonner. Parce que tout est nouveau pour eux, n’importe quoi peut bouleverser leur vision du monde. Jusqu’à un certain âge on est capable de s’étonner de littéralement n’importe quoi. Il y a un âge où on peut s’étonner du fait qu’un bâton soit un bâton, ou on peut s’étonner qu’un objet tombe quand on le lâche. Il y a un âge où même une flaque d’eau peut bouleverser notre vision du monde.

Cette notion d’inattendu qu’on vient d’évoquer (La rencontre avec quelque chose qu’on ne s’attendait pas à pouvoir rencontrer dans le monde tel qu’on l’imaginait) elle est très importante pour créer de l’étonnement, mais elle n’est pas suffisante. S’il n’y a que de l’inattendu, ça crée juste de la surprise. Pour avoir de l’étonnement il faut quelque chose de plus.

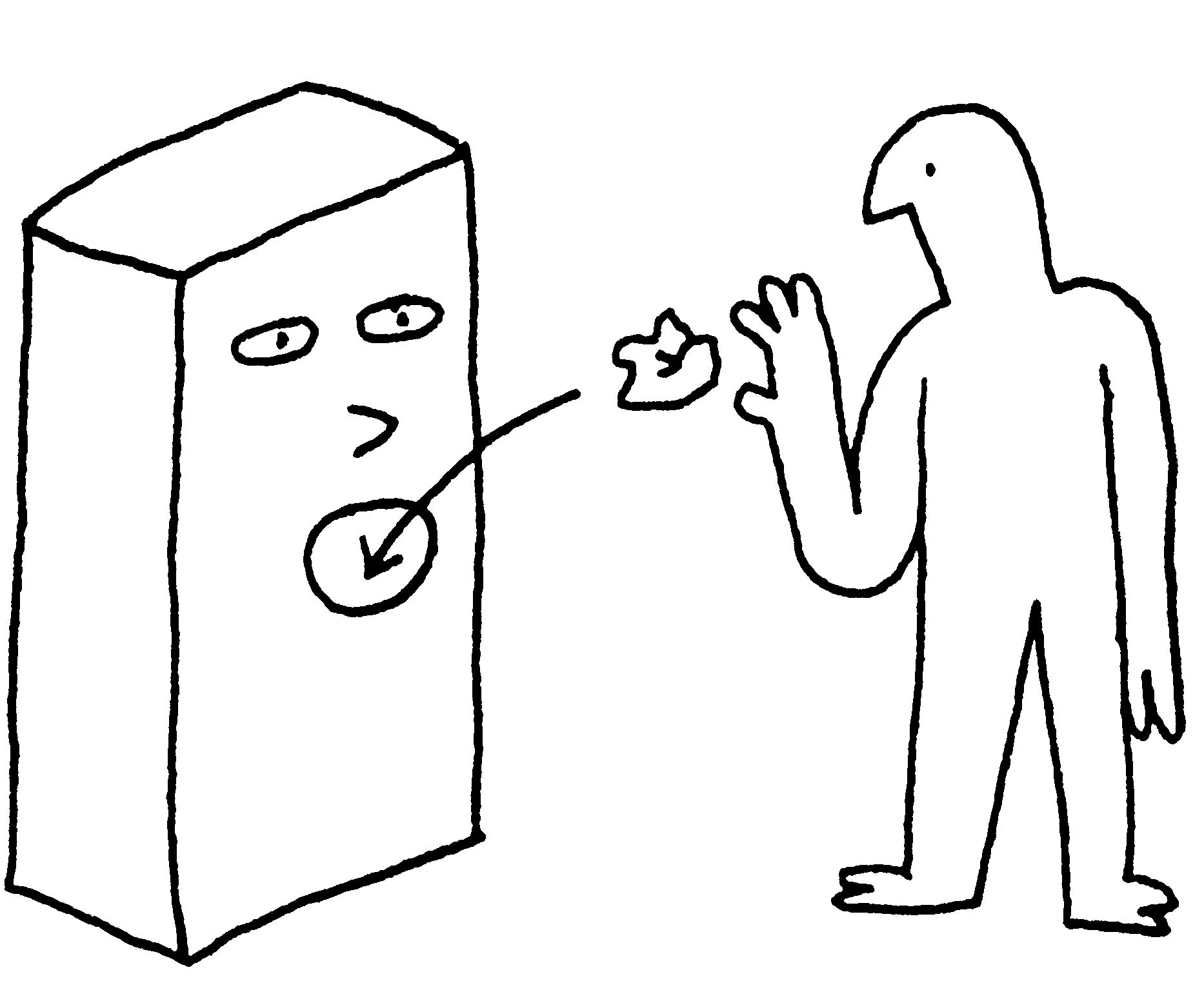

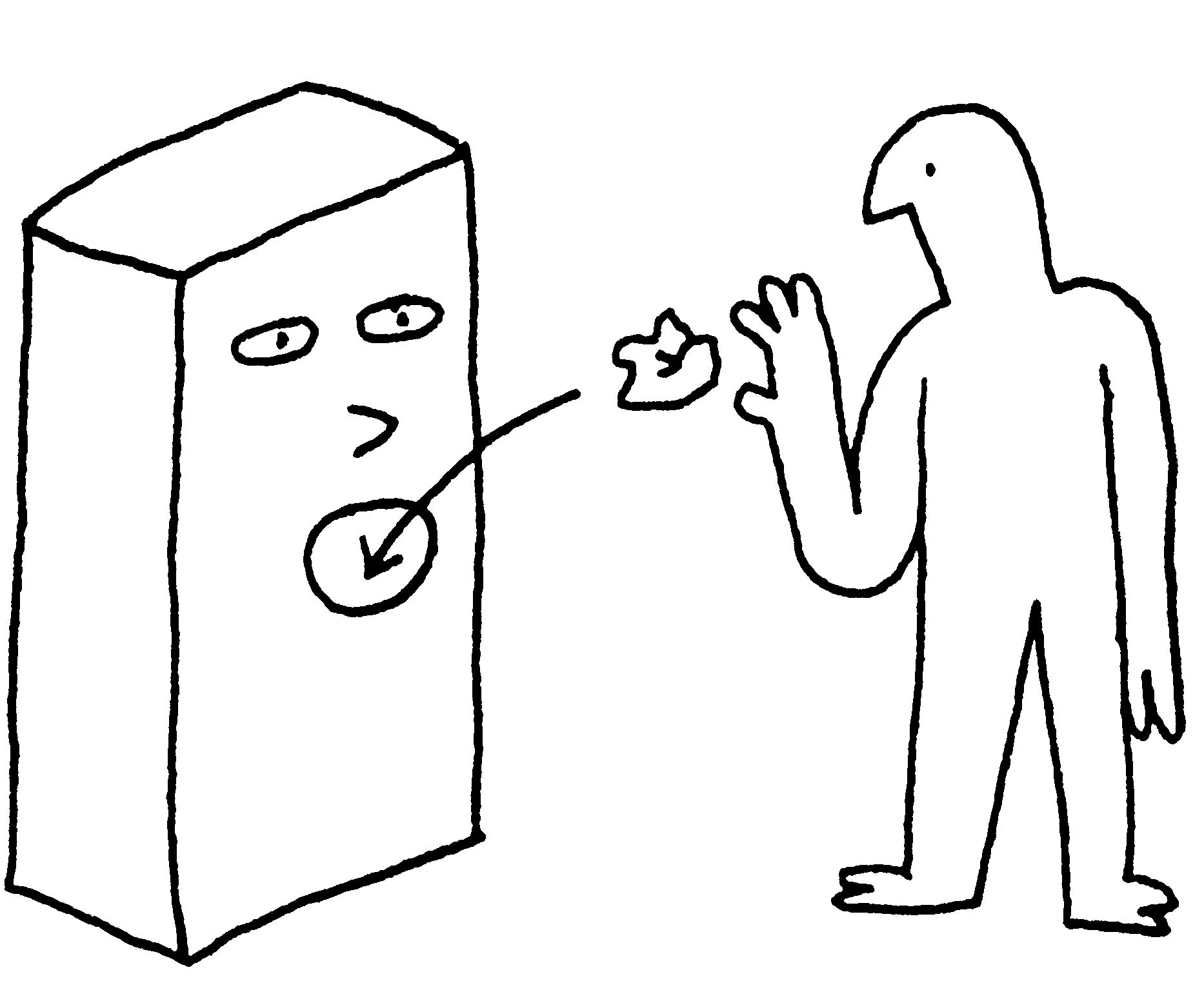

Quand j’avais 5 ans on est allé au Parc Astérix. Et dans ce parc d’attraction il y a quelque chose de vraiment très étonnant : c’est une poubelle qui parle.

C’est une poubelle avec un visage. On peut lui mettre des déchets dans la bouche. Et elle parle, il y a deux phrases qu’elle n’arrête pas de répéter en boucle : J’ai faim !

et Du papier…

Je me souviens que les enfants et même les adultes qui étaient avec moi ce jour-là ils voulaient faire les manèges, les montagnes russes, et je ne sais pas quelles autres attractions il y avait. Mais moi je n’avais vraiment d’yeux que pour la poubelle qui parle. D’ailleurs aujourd’hui c’est à peu près la seule chose que j’ai retenue de cette journée au Parc Astérix.

Et donc bien-sûr que c’est surprenant une poubelle qui parle, c’est inattendu. Surtout que moi, toutes les poubelles que j’avais vues jusque-là, elles étaient muettes. Mais, au-delà de cette surprise, ça m’a surtout posé plein de questions : tout le monde n’arrête pas de la nourrir toute la journée, comment ça se fait qu’elle ait toujours aussi faim ? Est-ce que les autres poubelles, les poubelles qui ne parlent pas, pensent la même chose que ce que cette poubelle a la chance de pouvoir dire à voix haute ? Comment cette poubelle peut-elle aimer les déchets sachant que par définition un déchet c’est ce dont personne ne veut, ce que personne n’aime ? Est-ce que si on s’intéresse à un déchet, le déchet cesse d’être un déchet ? Ou est-ce que s’intéresser à un déchet ça fait juste de nous une poubelle ?

Et c’est ça le propre de l’étonnement, ce qui différencie l’étonnement de la surprise : l’étonnement ça nous pose question.

D’ailleurs, c’est précisément pour ça que beaucoup de philosophes depuis Aristote disent que l’étonnement c’est la source de la philosophie. Que c’est l’étonnement qui amène les philosophes à philosopher. Tout simplement parce que l’étonnement, c’est ça qui nous fournit les questions importantes.

(Petit aparté rapidement parce que c’est quand même fou quand on y pense : on a vu que pour faire de la philosophie il fallait être capable de s’étonner, on a vu que les personnes les plus aptes à s’étonner c’étaient les enfants. Alors pourquoi à l’école les cours de philosophie ne commencent qu’une fois que l’enfance est terminée ? Ça n’a pas trop de sens.)

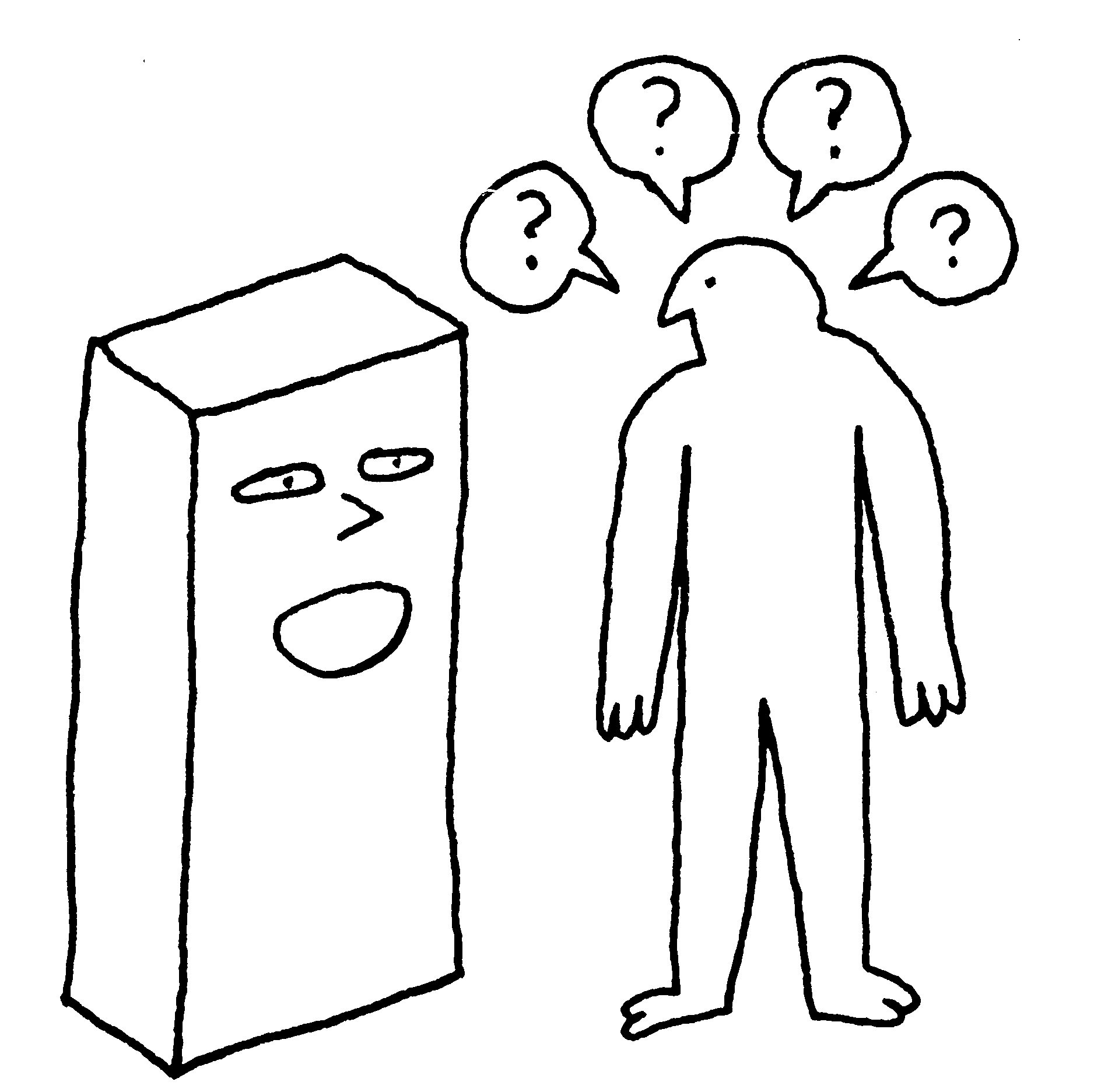

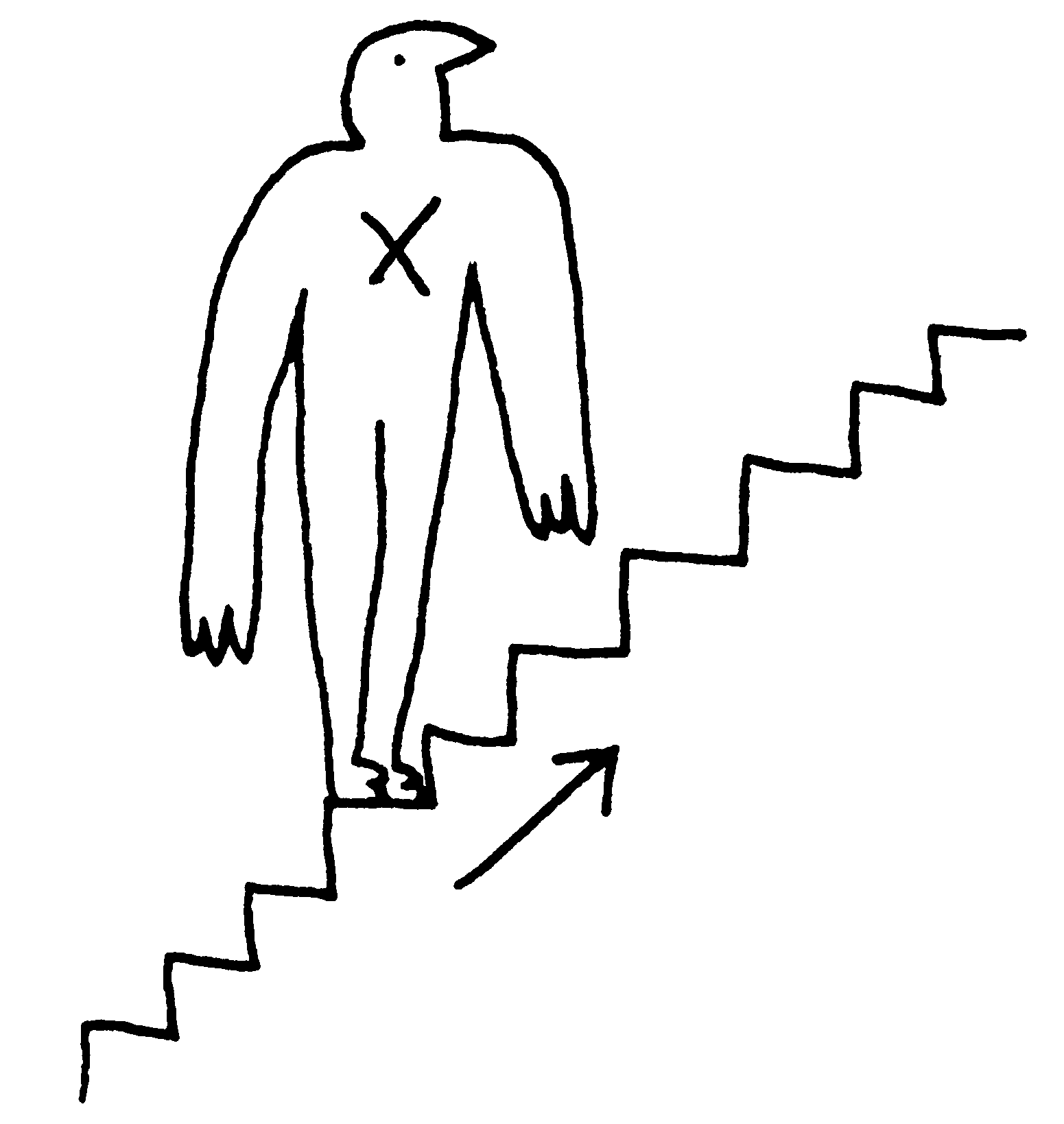

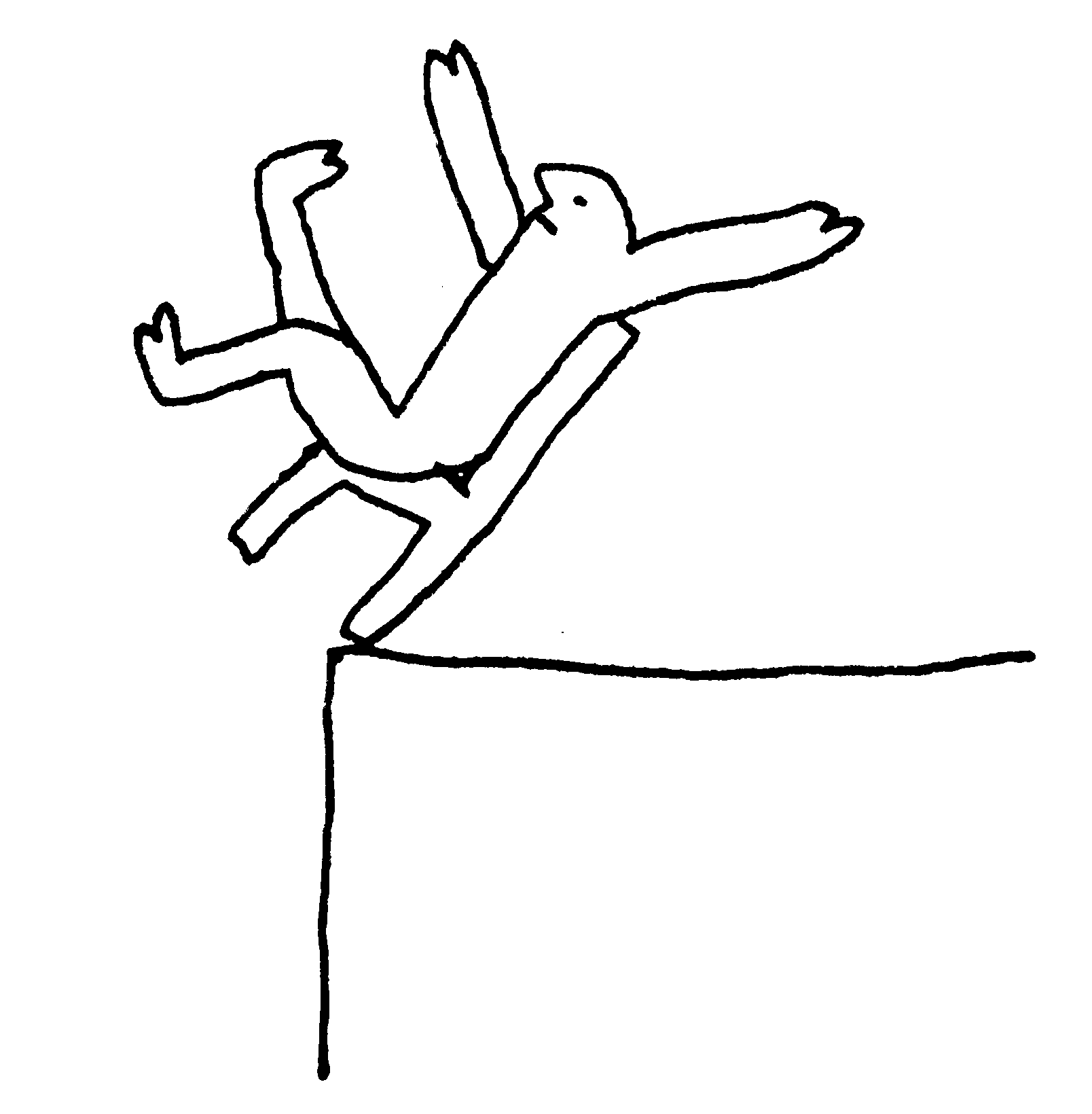

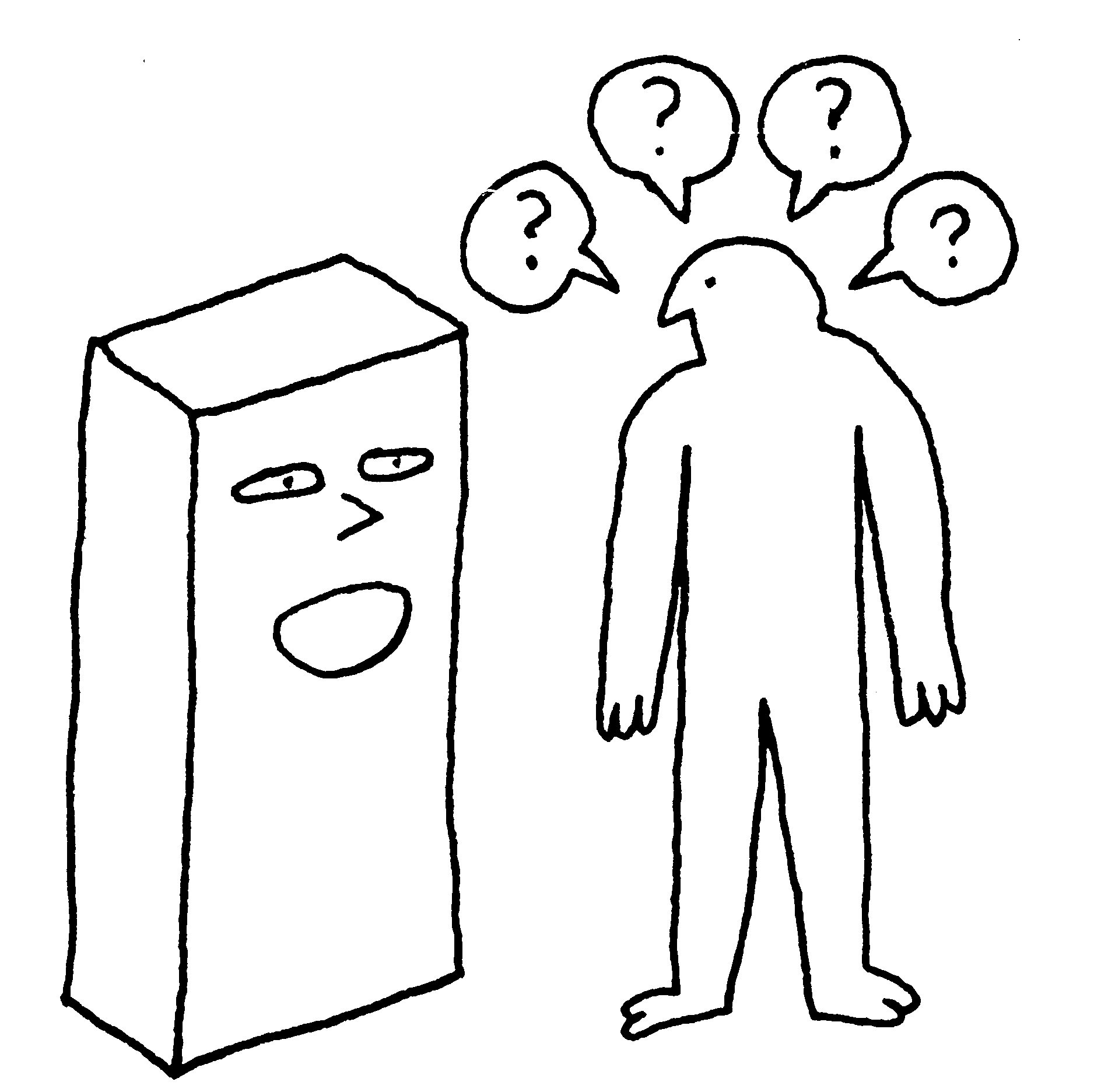

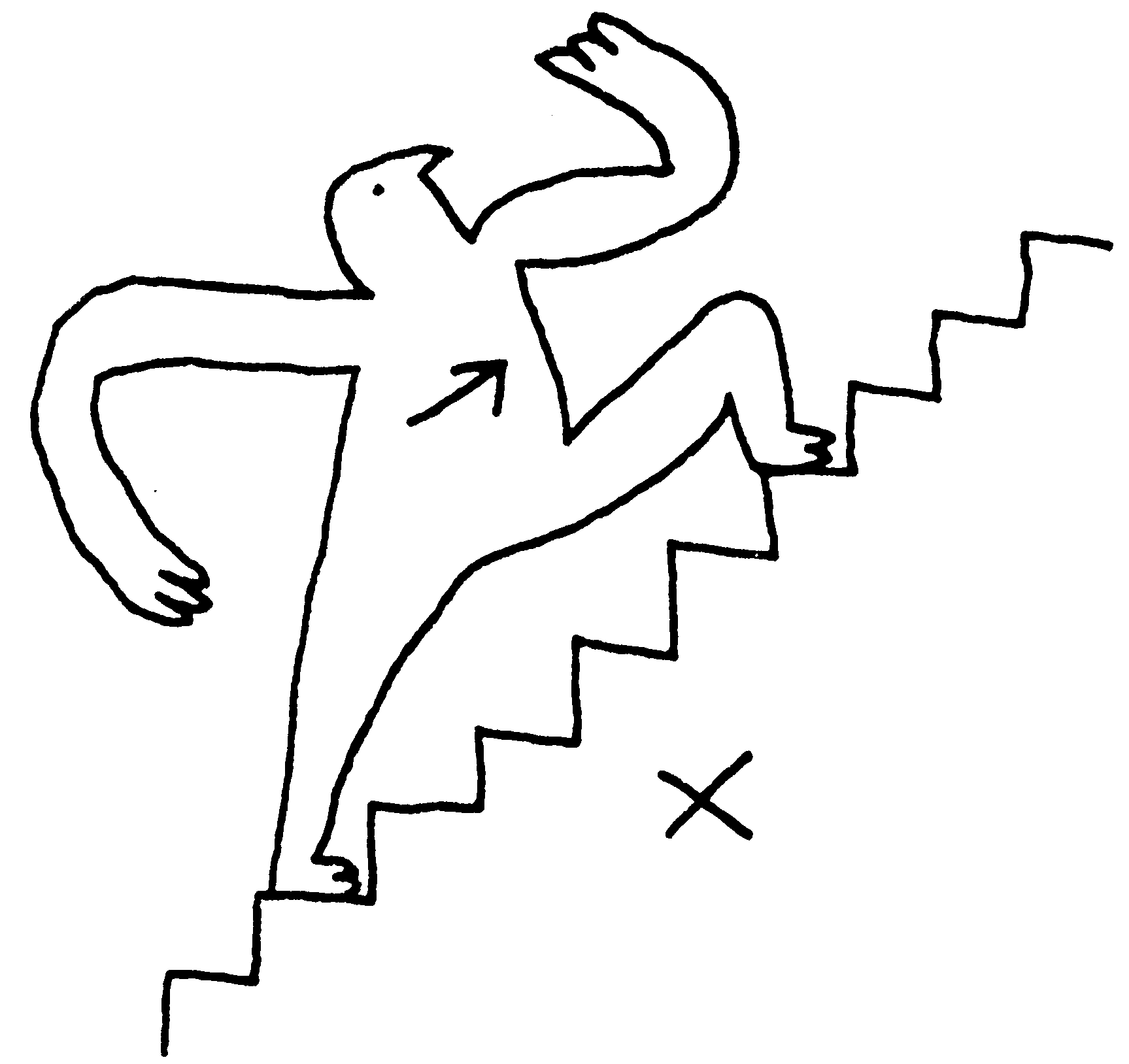

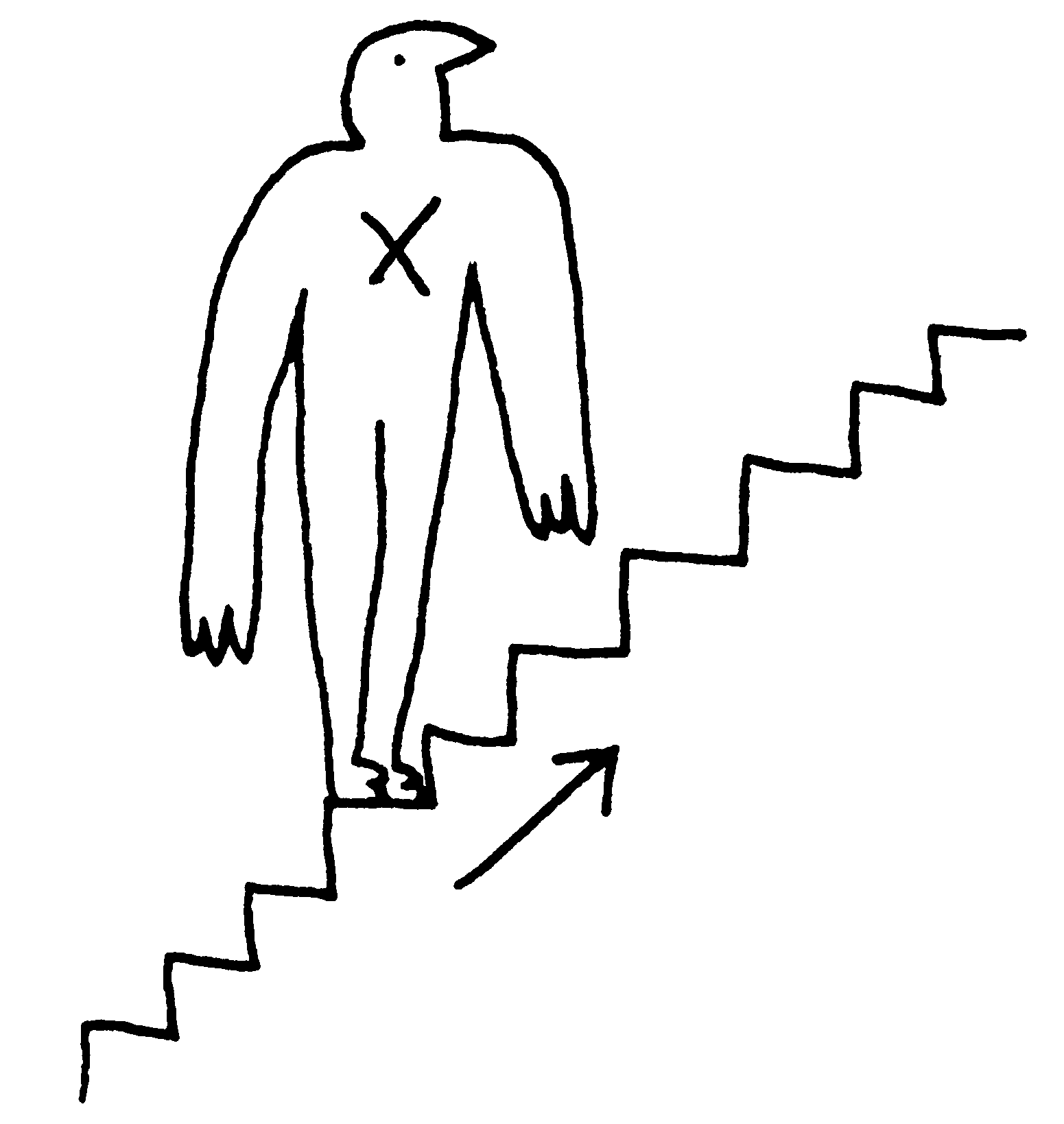

Moi j’habite dans une grande ville, du coup j’ai la chance de pouvoir souvent observer la réaction des enfants qui découvrent des escalators pour la première fois. C’est un étonnement très fort que vit l’enfant à ce moment-là. Parce qu’il faut bien comprendre que l’enfant il a déjà vu des escaliers dans sa vie. Mais jusqu’ici il envisageait la relation personne-escalier comme une relation de fixité-mouvement dans laquelle l’escalier était fixe et la personne était en mouvement.

Alors bien sûr que la rencontre avec l’escalator c’est un peu magique. Parce que d’un coup cette vision du monde se retrouve renversée. Ici c’est l’escalier qui est en mouvement et la personne qui est immobile.

Cet étonnement va donc provoquer plein de questions. Des questions aussi simples que : que se passe-t-il si on prend l’escalator à contre-sens ? La relation de fixité-mouvement peut-elle aussi s’inverser chez d’autres objets avec lesquels on entretient une relation de fixité-mouvement ? Et des questions plus compliquées comme : que deviennent les marches une fois qu’elles arrivent en haut ? D’où proviennent les marches qui apparaissent en bas ? Est-ce que ce sont les mêmes marches ? Peut-être, peut-être pas (ça parait quand même peu probable…).

On retrouve donc les deux caractéristiques, les deux temps de l’étonnement : La rencontre avec un phénomène qui vient bouleverser notre vision du monde et l’avalanche de questions qui s’ensuit. Mais ce qu’il faut préciser c’est que l’enfant il n’a pas forcément conscience de tout ça. Il n’est pas forcément capable d’expliquer en quoi cette rencontre a bouleversé sa vision du monde. Et il n’est pas forcément capable de formuler précisément toutes les questions que ça lui pose. Lui il est juste étonné. Et c’est pas parce que c’est un enfant ! Moi-même il y a plein de choses qui m’étonnent et je suis incapable d’expliquer pourquoi. Comme par exemple quand quelqu’un dans la rue appelle par son prénom quelqu’un qui a le même prénom que moi. Ou quand je ramasse un caillou et que le visage du caillou me semble super familier. Ou même tout simplement se tromper de porte. Les sacs plastiques qui volent. Un très grand chien. Quand j’ai l’impression que mon train part alors que c’est juste le train d’en face qui arrive en gare.

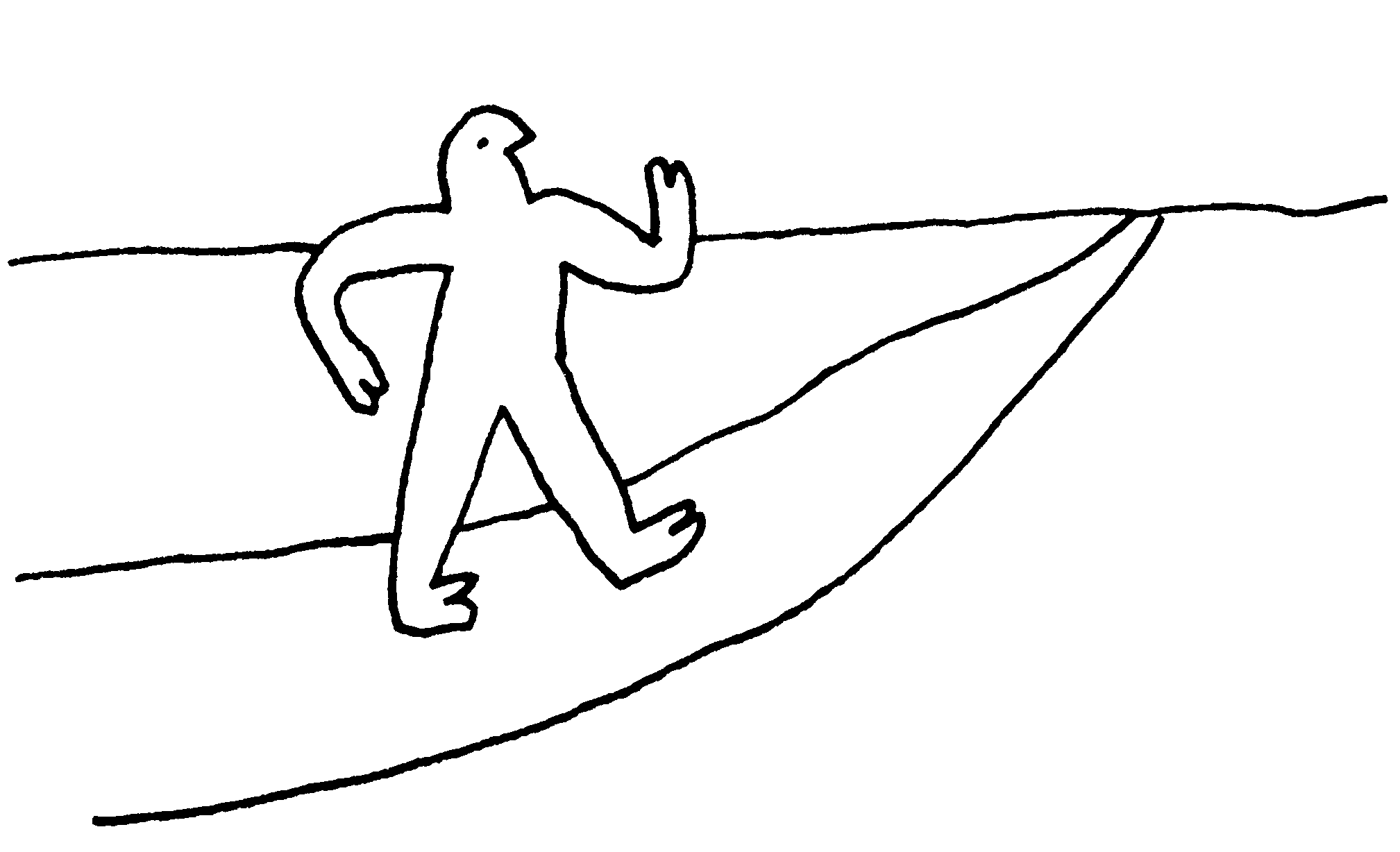

Vous connaissez cette sensation je pense. Quand on est en gare dans son train et qu’on a l’impression que le train démarre alors que c’est juste le train qu’on voit par la fenêtre qui arrive en gare. Maintenant que j’y pense c’est une histoire d’inversion de la relation fixité-mouvement comme pour l’escalator : J’avais une certaine vision du monde dans laquelle mon train était en mouvement et le train d’en face était fixe. Et cette vision du monde s’est retrouvée bouleversée quand j’ai compris que c’était mon train qui était fixe et l’autre qui était en mouvement.

Et du coup forcément quand mon train démarrera pour de bon, je ne pourrai pas m’empêcher de me demander : est-ce que c’est vraiment mon train qui part ou est-ce que ce n’est pas plutôt le paysage qui arrive en gare ?

Les paysages ce sont des sources d’étonnement très célèbres et qui peuvent provoquer des étonnements très intenses. J’ai pu en faire l’expérience il y a quelques mois, j’étais en Lozère, en voiture. À un moment la route sort d’une forêt et là on tombe sur un paysage vraiment incroyable. C’est en amont d’un petit village qui s’appelle Saint-Énimie. Et c’est très étonnant comme étonnement parce qu’on est face à quelque chose d’immense donc on se sent un peu tout petit, mais en même temps, tout ce qu’on voit, toutes les maisons, les arbres, tout est minuscule, du coup on se sent aussi géant.

C’est très dangereux parce que c’est une route de montagne donc très étroite et tortueuse, et comme tout le monde est sous l’emprise de l’étonnement les gens ne regardent pas devant eux. Des fois même il y en a qui s’arrêtent au milieu de la route et qui quittent leur voiture pour s’étonner du paysage. Donc il faut un peu slalomer comme ça, entre des gens à moitié ébahis.

Les nuages aussi c’est une source d’étonnement que j’aime beaucoup. En fait ce que je trouve le plus étonnant chez les nuages, c’est la faculté qu’ils ont à ne pas avoir de forme.

Évidemment quand on dessine un nuage comme ça, il a une forme (une forme de nuage). Mais on est d’accord que c’est une forme fictive. En réalité, aucun nuage ne ressemble à ça, tout simplement parce qu’un nuage, par définition, ça n’a pas de forme. D’ailleurs des fois des personnes trouvent des formes aux nuages, on va te dire Oh ! Regarde ce nuage, il a une forme de cœur !

et on va vouloir que tu t’étonnes de ça. Mais moi j’ai beaucoup de mal à m’étonner de ce genre de choses. Parce que justement, ce que je trouve étonnant chez un nuage, c’est le fait qu’il n’ait pas de forme.

Attention, je ne dis pas que ces personnes ont tort de s’étonner de ça, chacun s’étonne de ce qu’il veut. Ce que je veux dire c’est que parfois les choses les plus étonnantes ce ne sont pas celles qu’on imagine. Je m’explique :

Je pense que vous connaissez ce dicton, c’est assez connu. Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt

. Souvent cette phrase elle est attribuée à Confucius. Ce qu’il faut savoir avec les phrases de Confucius, c’est que ce sont rarement des phrases que Confucius a véritablement dites ou écrites. C’est un peu comme les citations d’Einstein. En fait Confucius et Einstein c’est juste des mots qu’on ajoute arbitrairement à la fin des phrases quand on veut leur donner l’air intelligent. Parce qu’en effet, quand on me dit que c’est Confucius qui a dit ça, comme je sais que Confucius était sage, je suis un peu obligé d’y croire, de me dire que le sage de l’histoire est vraiment sage, que c’est vraiment sage de montrer la lune et vraiment imbécile de regarder le doigt. Mais comme je viens de le dire, ce n’est pas Confucius qui a dit ça, en fait on ne sait pas qui a dit ça, si ça se trouve, celui qui a dit ça n’était pas sage, peut-être même que c’était un imbécile, qu’il a mal interprété la situation. Peut-être qu’en fait c’était l’imbécile qui montrait la lune et le sage qui regardait le doigt.

En fait, là où je veux en venir, c’est qu’il y a des choses desquelles il est bon ton de s’étonner. Comme par exemple (typiquement) la lune. La lune c’est beau, c’est grand, ça brille, c’est rond, c’est un peu parfait, un peu inaccessible, c’est unique, ça mérite notre étonnement. Alors qu’un doigt… C’est pas très beau, c’est un peu vulgaire, et puis c’est banal (tout le monde en a des dizaines), c’est pas intéressant. Sauf que selon moi, ce qui est banal c’est de s’étonner de la lune. S’étonner d’un doigt, ça c’est original, ça c’est puissant intellectuellement. On a tendance à penser que les choses étonnantes nous étonnent car elles sont merveilleuses et extraordinaires, mais le plus souvent c’est l’inverse, c’est parce que les choses nous étonnent qu’elles sont merveilleuses et extraordinaires.

La conférence De ce qui provoque l'étonnement à ce que l'étonnement provoque a été écrite à Mende en septembre 2023, sur invitation des Scènes Croisées de Lozère

Les objets respirent aussi

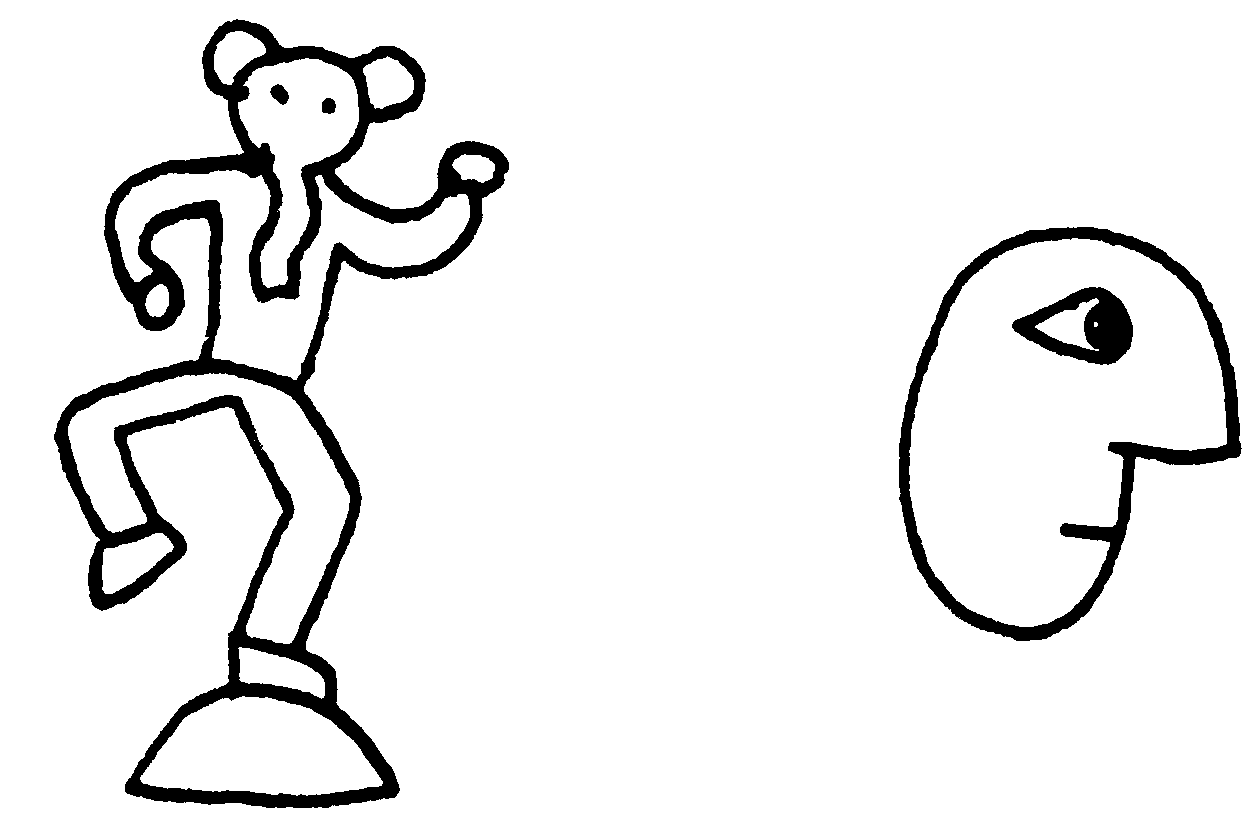

Pendant longtemps dans ma chambre j’avais une petite figurine que j’aimais bien. C’était un petit personnage qui dansait, avec une tête d’éléphant. Je pense que ça devait être une fève de galette des rois.

Et c’était très étrange parce que dès que je le regardais, il arrêtait de danser.

(C’est pas évident à expliquer.) Je savais qu’il dansait quand je ne regardais pas ou que je n’étais pas dans la chambre, mais j’avais jamais pu le voir, parce que dès qu’il était dans mon champ de vision il s’immobilisait. Et j’ai beaucoup essayé, par tous les moyens, de l’observer en train de danser. Pas pour me prouver quoi que ce soit, parce que encore une fois, j’avais pas besoin de preuve je savais qu’il dansait quand j’avais le dos tourné. J’avais pas besoin de preuve, mais c’est juste que voilà, il était tellement rigolo quand il dansait que je voulais juste le voir quoi, au moins une fois.

J’ai tout essayé, je me suis caché, j’ai essayé de loin avec des jumelles, par le trou de la serrure. Je me souviens avoir essayé de l’observer à travers un miroir.

Et j’ai mis du temps à comprendre qu’aucun de ces stratagèmes ne pouvait marcher, que ça ne servait à rien de se cacher. Que s’il s’immobilisait quand je l’observais, c’était pas parce qu’il savait que je le voyais, c’était le fait même de le voir qui l’immobilisait. Et aucune ruse, aucune technique, aucune technologie ne pourrait jamais me permettre de regarder quelque chose sans le voir. Comme dit Heisenberg :

On ne peut observer le monde sans intervenir dessus,

La séparation entre l’objet et l’observateur est arbitraire.

C’est un peu comme la lumière du frigo. Tout le monde sait que la lumière du frigo est éteinte quand sa porte est fermée. Pourtant, personne ne peut prétendre avoir déjà observé ce phénomène. Tout simplement parce que, de par sa nature, on ne peut observer l’intérieur du frigo que quand la porte est ouverte.

Et donc comme je disais, tout ça je l’ai compris assez tard. Je l’ai pas compris grâce à Heisenberg, parce que j’ai entendu parler beaucoup plus tard de ses travaux, des débats entre lui et Bohr d’un côté, Einstein et Schrödinger de l’autre, et de tout ce qui concerne l’interprétation de Copenhague. Non moi tout ça, je l’ai compris quand j’ai vu Toy Story 1.

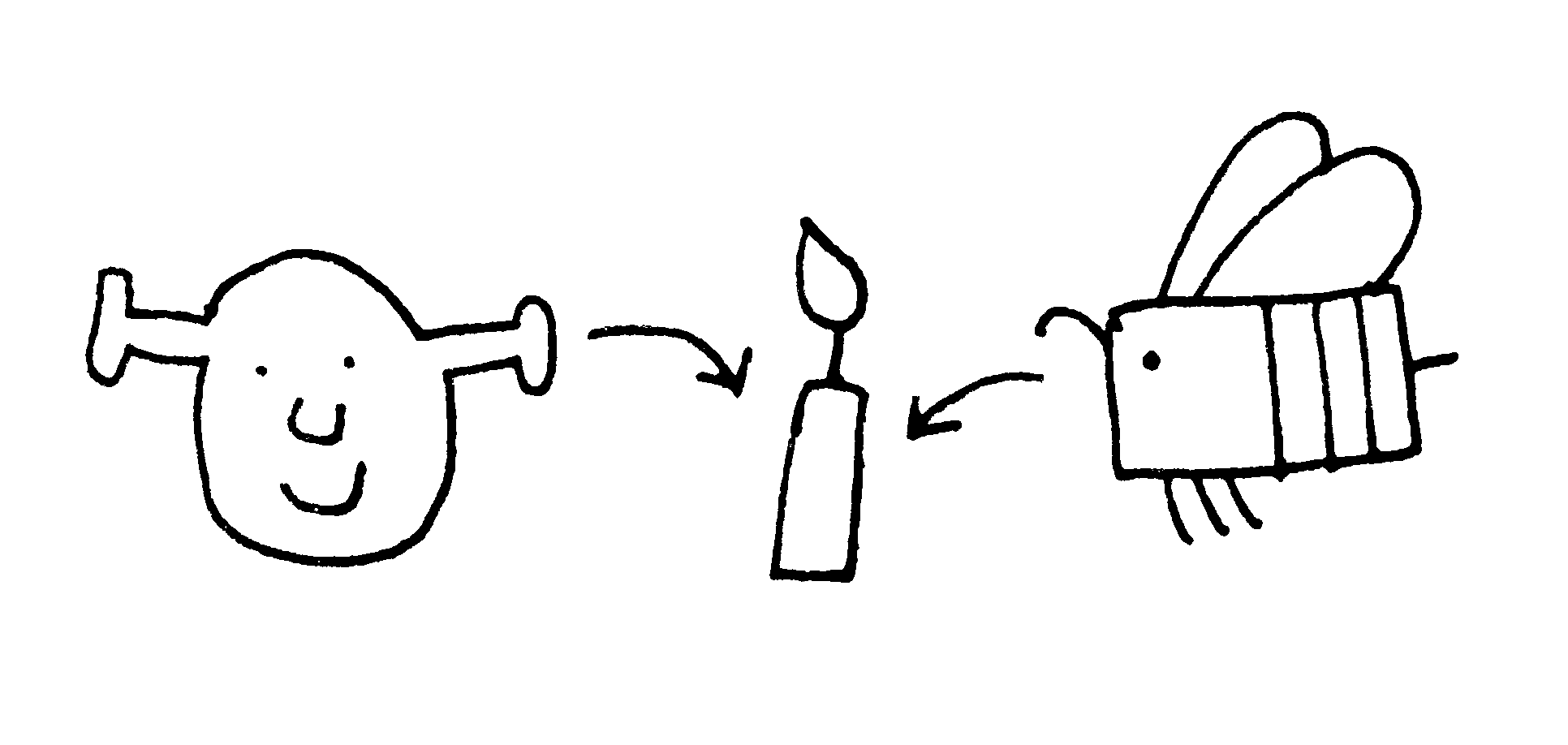

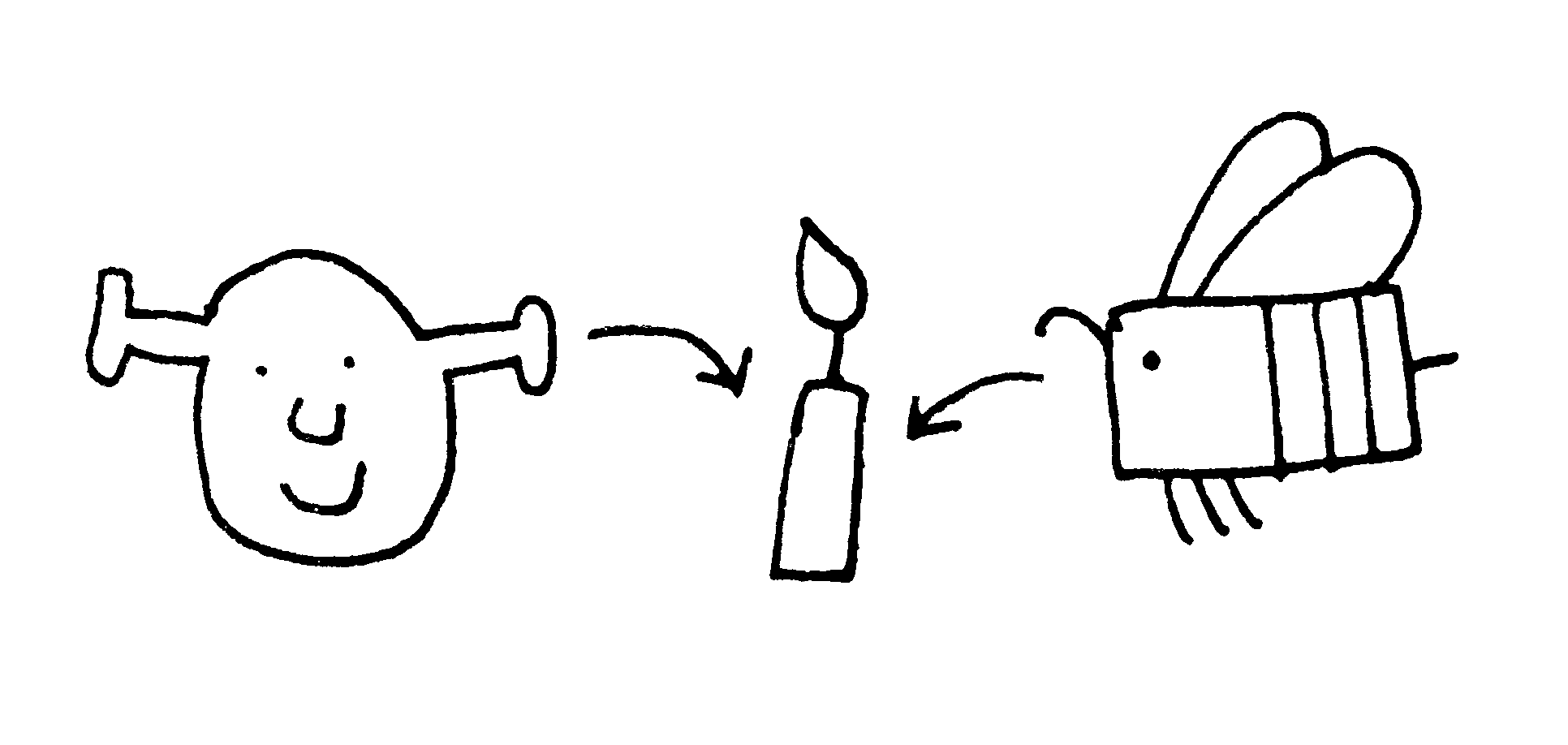

Parce que Toy Story ça parle de ça en fait, c’est l’histoire de jouets qui s’animent et vivent leur vie quand l’enfant n’est pas dans la chambre. Et dès que l’enfant revient, plus personne ne bouge. Et donc dans Toy Story 1, l’enfant reçoit un nouveau jouet pour son anniversaire, un jouet qui s’appelle Buzz L’Éclair. Et sa particularité (c’est très important) c’est que, contrairement aux autres jouets, lui il ne sait pas qu’il est un jouet. Il pense qu’il est vraiment un ranger de l’espace.

Et pourtant, alors qu’il ne sait pas qu’il est un jouet, dès que l’enfant rentre dans la chambre, Il se fige, comme les autres jouets ! Alors ça c’est un peu le grand mystère de Toy Story. Souvent résumé par la question : Why does buzz freeze ?

(En français : Pourquoi buzz se fige

). C’est la question qui est au cœur de la plupart des théories sur l’univers de Toy Story. Et même si je n’ai pas la réponse à cette question (pas plus que n’importe qui), je trouve que la question en elle-même permet d’y voir plus clair : Jusque-là, on pouvait penser que les jouets se figeaient, pour que l’enfant ne sache pas qu’ils étaient vivants. On pouvait penser que c’était un acte intentionnel, conscient. Mais le fait que Buzz se fige aussi alors qu’il ne sait pas qu’il est un jouet, ça nous prouve le contraire. Et ça rejoint cette idée que j’évoquais à l’instant : les objets sont inanimés quand on les regarde, pas parce qu’ils ne veulent pas qu’on les voit s’animer, mais simplement parce qu’on les voit.

Bon voilà, je suis désolé c’est un peu subtil tout ça. Mais ce qui est important à retenir c’est que souvent, c’est en l’absence des humains que les objets prennent vie. Et d’ailleurs c’est paradoxal parce que c’est aussi grâce aux humains que les objets prennent vie ! Et ça, j’avais pas prévu d’en parler mais c’est un peu le thème de Toy Stroy 2.

Dans Toy Story 2 il y a toute une séquence qui se passe dans un magasin de jouets. Et on y découvre que les jouets neufs ne sont pas vivants. Dans ce magasin, les seuls jouets qui sont vivants c’est des modèles d’exposition, des jouets qui ont donc déjà été sortis de leur boite, manipulés, qu’on a mis en scène… Et donc, sans que ce soit dit explicitement, avec cette séquence on comprend que c’est les humains qui donnent vie au jouet. Un jouet devient vivant à partir du moment où un humain joue avec lui.

Et alors Toy Story 2 c’est non-seulement le film où on comprend comment les jouets deviennent vivants, mais c’est aussi le film où on entrevoit pour la première fois comment ils peuvent cesser d’être vivants. Et encore une fois c’est pas dit directement. Mais l’intrigue principale de cet opus c’est que Woody (un autre jouet, le personnage principal de la saga avec Buzz) il se voit offrir l’opportunité de devenir un jouet de collection dans un musée.

Et tout l’enjeu pour Woody, ça va être de lutter contre la tentation de devenir une pièce de musée. Parce que évidemment quand un jouet devient un objet de collection, il cesse d’être un jouet.

C’est un peu, aussi, la thèse de Les statues meurent aussi. Les statues meurent aussi c’est un film des années 50 qui parle des statues de l’art traditionnel africain qui ont été pillées pour être exposées dans les musées européens. Et donc le film explique que quand l’Europe a colonisé l’Afrique on a non seulement tué beaucoup de gens, mais on a aussi tué des statues. Et les statues on les a tuées, pas en les détruisant, mais en les mettant dans des musées. La première phrase du film c’est :

Quand les hommes sont morts ils entrent dans l’histoire,

Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art.

Et d’ailleurs dans les statues meurent aussi, ils parlent du lien qu’il y a entre la mort des statues et la notion de communication. À un moment la voix off elle dit : Colonisateurs du monde, nous voulons que tout nous parle, et ces statues-là sont muettes.

Et ça c’est très intéressant, parce que, en effet, le fait de pouvoir ou non communiquer avec quelque chose, c’est un très bon indicateur pour savoir si cette chose a une conscience.

On l’a vu, tous les objets ne sont pas vivants. Tous les objets ne sont pas conscients. Mais les objets qui le sont, c’est souvent que d’une certaine manière, on communique avec eux. Souvent c’est des formes de communications non verbales, Comme par exemple quand on dit d’une vieille théière qu’elle raconte une histoire

(C’est pas une histoire qu’elle raconte avec des mots). Mais, ça arrive aussi qu’on parle carrément aux objets à voix haute.

Alors moi ce que j’ai le plus souvent observé c’est des gens qui parlent à leur voiture. Et d’ailleurs j’ai remarqué que à chaque fois, quand une personne parle à sa voiture, c’est parce que la voiture ne fonctionne pas correctement. La phrase typique c’est de dire à la voiture : allez s’il te plaît démarre

.

Et en fait, je ne trouve pas ça très gentil. Parce que tous les jours où ta voiture te conduit là où tu veux, tu l’ignores totalement, même pas un petit merci. Et comme par hasard c’est le jour où elle n’arrive pas à démarrer que tu daignes lui adresser la parole. Mais en fait, je ne veux pas donner de leçon, mais peut-être que ta relation avec ta voiture elle irait mieux si vous vous parliez aussi quand ça va bien.

Une voiture, on a l’impression que les moments où elle est vivante, libre, c’est quand elle ne fonctionne pas. Et c’est vrai pour plein d’autres objets, on leur attribue du libre arbitre, seulement quand ils décident de désobéir et d’en faire qu’à leur tête. De ne pas faire ce qu’ils sont censés faire. Et c’est étrange parce que en vrai je pense que les voitures par exemple, ce qu’elles préfèrent faire, c’est rouler. Pas être en panne ! Et c’est un détail mais ça, ça me fait trop penser à un dialogue dans Toy Story 3.

En fait dans Toy Story, il y a un truc très étrange :

Les jouets ils sont libres de faire ce qu’ils veulent quand les humains sont pas là. Alors on pourrait penser que ce qu’ils préfèrent c’est quand les humains ne sont pas là. Et pourtant, au contraire, les jouets n’ont toujours qu’une chose en tête : ils veulent qu’on joue avec eux. Leur plus grande peur c’est d’être abandonnés ou perdus par leur enfant. Et à chaque opus de la saga, ils remuent ciel et terre pour qu’on puisse continuer de jouer avec eux.

C’est étrange non ? Pourquoi les jouets aiment tellement qu’on joue avec eux ? Eh ben la réponse à cette question elle m’est apparue dans Toy Story 3. À travers un tout petit détail dans un dialogue. Donc, dans cet épisode, l’enfant à qui appartient Woody a grandi, il va rentrer à la fac. Et à un moment Woody discute avec un jouet qu’il vient de rencontrer. Et ce jouet demande à Woody : Depuis combien de temps tu n’as pas joué avec un enfant ?

Il ne demande pas Depuis combien de temps un enfant n’a pas joué avec toi ?

mais depuis combien de temps tu n’as pas joué avec un enfant ?

. Moi quand j’ai entendu ça, ça m’est apparu clairement. Les jouets n’aiment pas tellement qu’on joue avec eux, ce qu’ils aiment c’est jouer avec nous ! Alors en soi c’est la même chose, mais ce qui est important c’est que de son point de vue, le jouet il joue. Et les jouets ils aiment jouer, c’est des jouets ! C’est comme (je sais pas moi), c’est comme les valises, elles aiment voyager.

Je ne sais pas si vous êtes au courant du nombre de valises qui partent en voyage sans leur propriétaire, mais les chiffres sont incroyables. On parle de dizaines de valises arrêtées chaque jour en France, rien que dans les trains et dans les gares. Et on estime qu’il y en a au moins le triple qui parviennent à voyager jusqu’à leur destination sans se faire arrêter par la police. Alors au début on croyait que c’était les gens qui oubliaient leur valise, mais là je sais pas si vous avez vu, récemment la SNCF a dévoilé une étude comme quoi plus de 80% de ces bagages n’ont pas de propriétaire !

Bon et des exemples d’objets (comme ça) qui de manière autonome s’animent pour faire ce pour quoi ils ont été conçus, il y en a plein. Par exemple, vous avez peut-être déjà eu la chance de voir un livre oublié sur un banc qui se lisait tout seul.

Ou d’entendre une porte laissée ouverte qui se fermait toute seule.

Et alors vous allez me dire (enfin, vous allez peut-être pas directement me dire, parce que là je ne suis pas à côté de vous, mais en tout cas vous allez peut-être penser, ou vous retenir de me dire) que la porte qui se ferme toute seule et le livre qui se lit tout seul, c’est pas vraiment des objets vivants. Que c’est grâce au vent ou à un courant d’air, qu’ils s’animent. Et alors je vous répondrais que vous avez bien fait de vous retenir de le dire, parce que c’est un argument qui tient pas trop la route :

En effet, sans air ces objets ne s’animeraient pas. Mais nous les humains sans air, on ne s’animerait pas beaucoup non plus. Et est-ce que vous diriez d’un humain qu’il n’est pas vraiment vivant parce que s’il était privé d’air il ne bougerait pas ? Non. Parce que les humains on est comme les livres et les portes, C’est l’air qu’on respire qui nous permet de nous animer.

Là j’aimerais faire une petite parenthèse parce que c’est intéressant cette histoire d’air :

Depuis tout à l’heure on parle d’objets qui s’animent. Et en fait il s’avère que le verbe s’animer il vient du latin anima et justement anima ça veut dire l’air, le souffle ! Et d’ailleurs anima en français ça a aussi donné le mot âme. C’est pour ça que pour parler des objets qui s’animent, Vous entendrez aussi parfois parler d’objets qui ont une âme (c’est la même chose).

L’idée d’attribuer une âme aux objets ça ne date pas d’hier. C’est une idée à peu près aussi ancienne que l’idée même d’objets. Le plus vieil objet connu qui a une âme c’est le galet de Makapansgat, c’est un manuport et il a 3 millions d’années (c’est énorme). Et dans l’histoire récente, l’idée des objets qui ont une âme, ça a beaucoup été popularisé par Lamartine. Parce qu’il a une punchline qui est relativement célèbre dans un de ces poèmes :

Objets inanimés avez-vous donc une âme,

Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?

C’est dans un texte où il parle de l’endroit où il a grandi. Et il décrit l’affection qu’il éprouve pour chaque banc, chaque arbre, chaque mur. Et que c’est étrange parce que c’est juste des objets, mais il les aime comme si c’était des personnes. Et il décrit aussi tous ces objets un par un (il est super long ce poème).

Et d’ailleurs il y a une anecdote qui est drôle, c’est qu’à un moment parmi tous les objets qu’il aime beaucoup il parle d’un lierre qui pousse sur un mur (on voit que c’est un lierre qui l’a marqué parce qu’il en parle quand même pendant une petite dizaine de vers). Et un jour la mère de Lamartine elle lit ce poème. Et elle, elle habite encore là-bas. Et en lisant le poème elle est très gênée parce que le lierre en question en fait il n’existe pas, il n’a jamais existé, Lamartine l’a inventé. Et comme elle ne veut pas que son fils soit un menteur, quelqu’un qui raconte n’importe quoi dans ses poèmes, elle va elle-même planter un lierre à l’endroit où c’est écrit dans le poème !

Et moi du coup je me demande sincèrement, est ce qu’on peut considérer le lierre planté par la mère qui pousse aujourd’hui sur le mur, c’est le même lierre que celui qui est décrit dans le poème ? Parce que si le poème avait été inspiré par le lierre ce serait évident, mais là c’est le lierre qui a été inspiré par le poème.

Alors peut-être c’est à la fois le même lierre et pas le même lierre. Pourquoi pas. C’est pas du tout un problème. Un objet peut très bien être à la fois quelque chose et son contraire. Ça arrive tout le temps. Par exemple : un objet peut à la fois être un objet perdu et un objet trouvé.

Si par exemple tu perds tes clés et que quelqu’un les trouve, pour toi ces clés seront perdues, et pour l’inventeur les clés seront trouvées. (inventeur ou inventrice c’est comme ça qu’on appelle la personne qui trouve un objet, dans les textes juridiques).

Ces clés sont à la fois perdues et trouvées, elles sont à la fois une chose et son contraire. Parce qu’en fait, ce qui fait qu’un objet est ce qu’il est, c’est le regard qu’on porte sur lui. C’est notre regard qui le définit qui lui donne un contour, qui le conceptualise.

Ce qui fait (par exemple) que tel bout de tissu une chaussette droite ou une chaussette gauche ; une chaussette perdue, une chaussette qui s’est cachée, une chaussette qui s’est enfuie, une chaussette orpheline ou une chaussette retrouvée ; un objet qui a une âme ou un objet qui n’a pas d’âme ; un souvenir, une cachette, un chiffon, un déchet ou une marionnette, c’est pas inscrit en lui, ça vient de nous.

Voilà juste pour finir j’aimerais faire une dernière petite parenthèse parce que cette question de qu’est-ce qui fait qu’un objet est ce qu’il est c’est brillamment abordé dans Toy Story 4.

Dans Toy Story 4, il y a une petite fille qui s’appelle Bonnie. Et à un moment elle joue avec une vieille fourchette en plastique trouvée dans une poubelle, et dès qu’elle joue avec, la fourchette devient un jouet, et elle prend vie, comme les autres jouets. Et ça c’est vraiment une super idée je trouve. Parce que non seulement ça enrichit vraiment l’univers de Toy Story (parce qu’en même temps ça élargit le spectre de ce qui peut être considéré comme un jouet et en même temps ça précise ce que c’est qu’un jouet : un jouet qu’est-ce que c’est ? On le sait depuis Toy Story 4 : c’est un objet avec lequel on joue). Mais c’est aussi très beau parce que ça propose une vision anti-essentialiste. Tout le développement du personnage de Fourchette (Fourchette c’est le nom de la fourchette) tourne autour de l’idée que les catégories de jouets et de déchets sont des constructions sociales. Fourchette a été conditionnée en tant que déchet et dans ce film elle va devoir apprendre à s’accepter en tant que jouet.

La conférence Les objets respirent aussi a été écrite à Marseille en mars 2024, sur invitation du Périscope à l'initiative de l'UsinoTOPIE au Théâtre de Cuisine

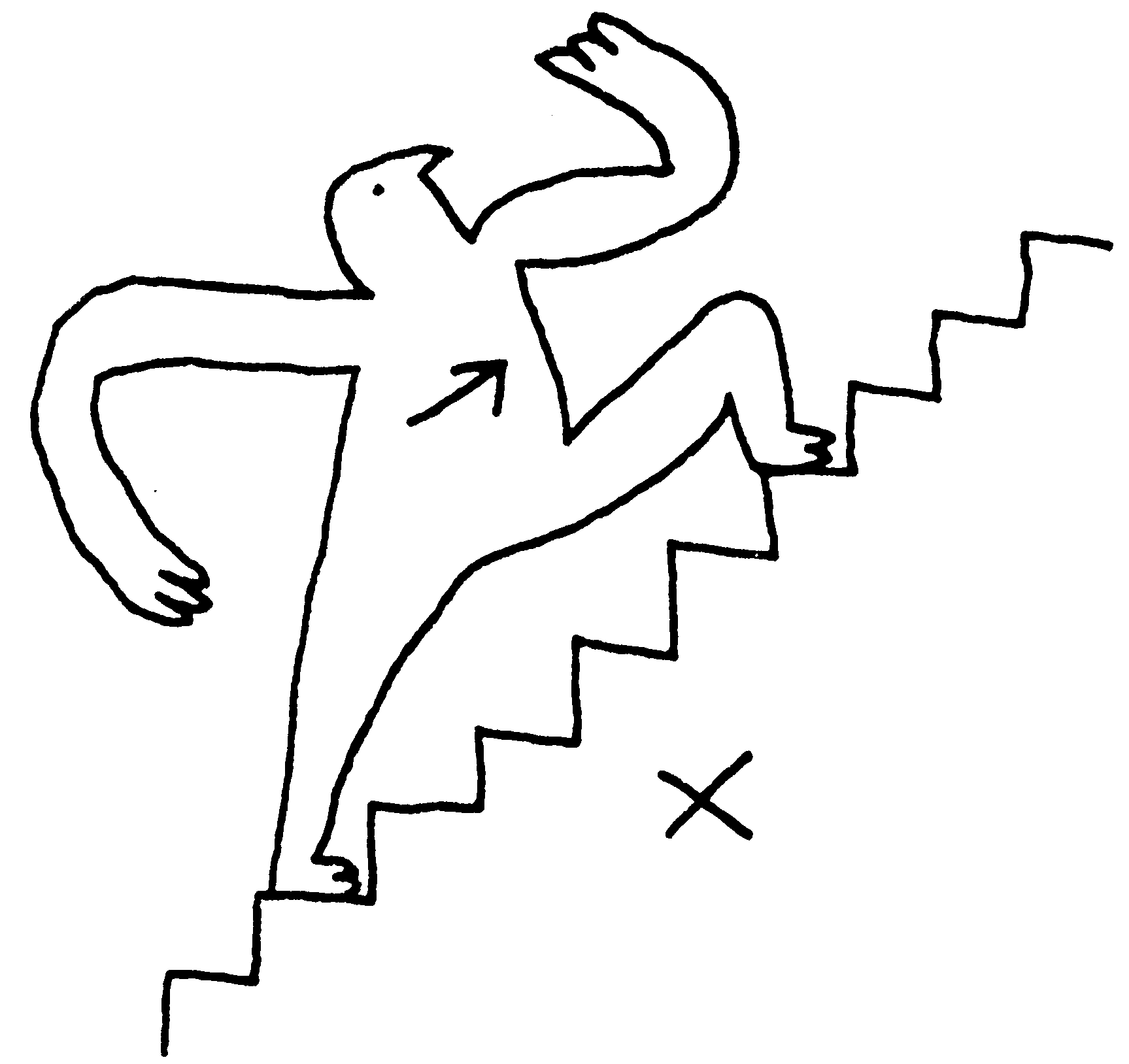

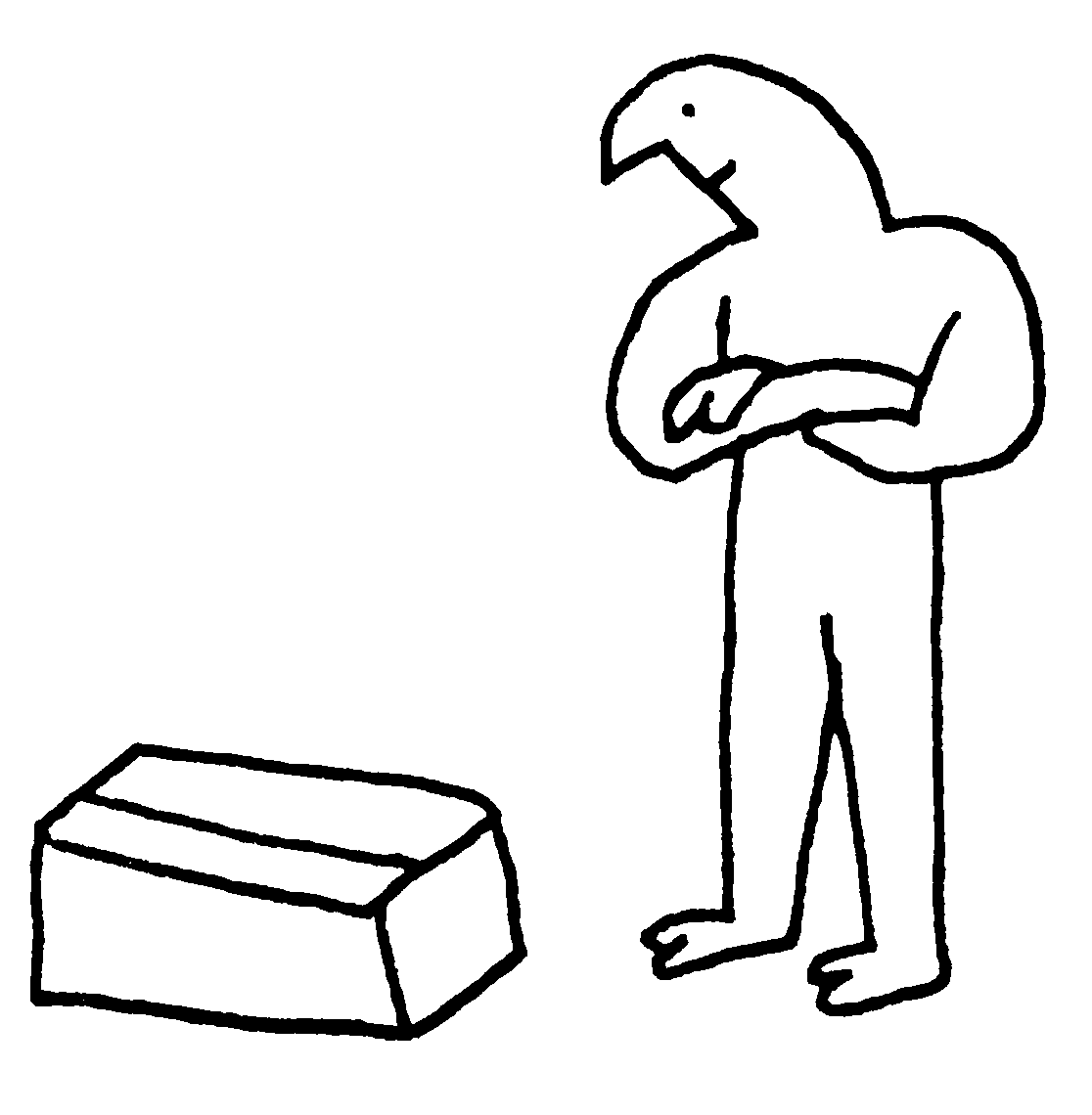

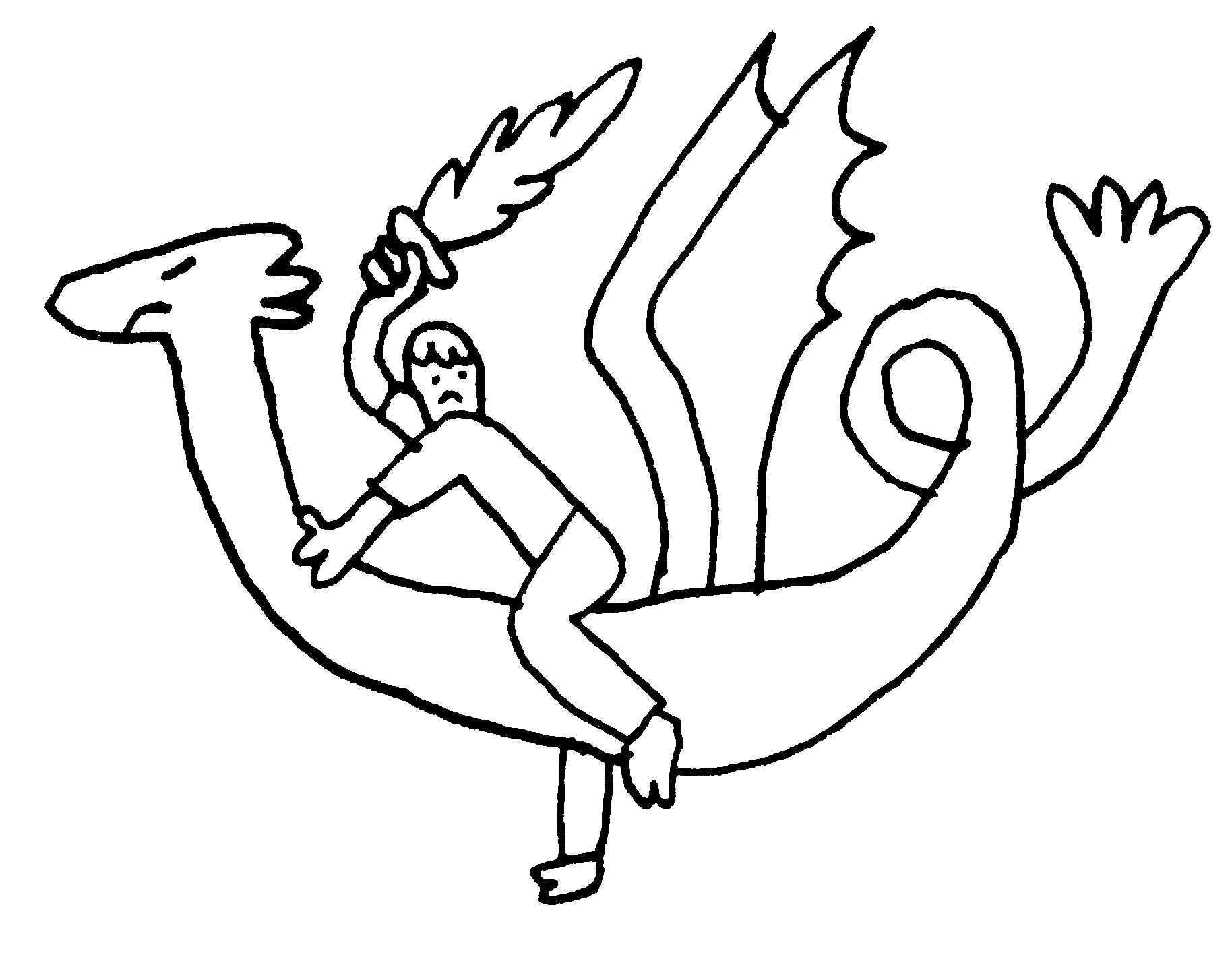

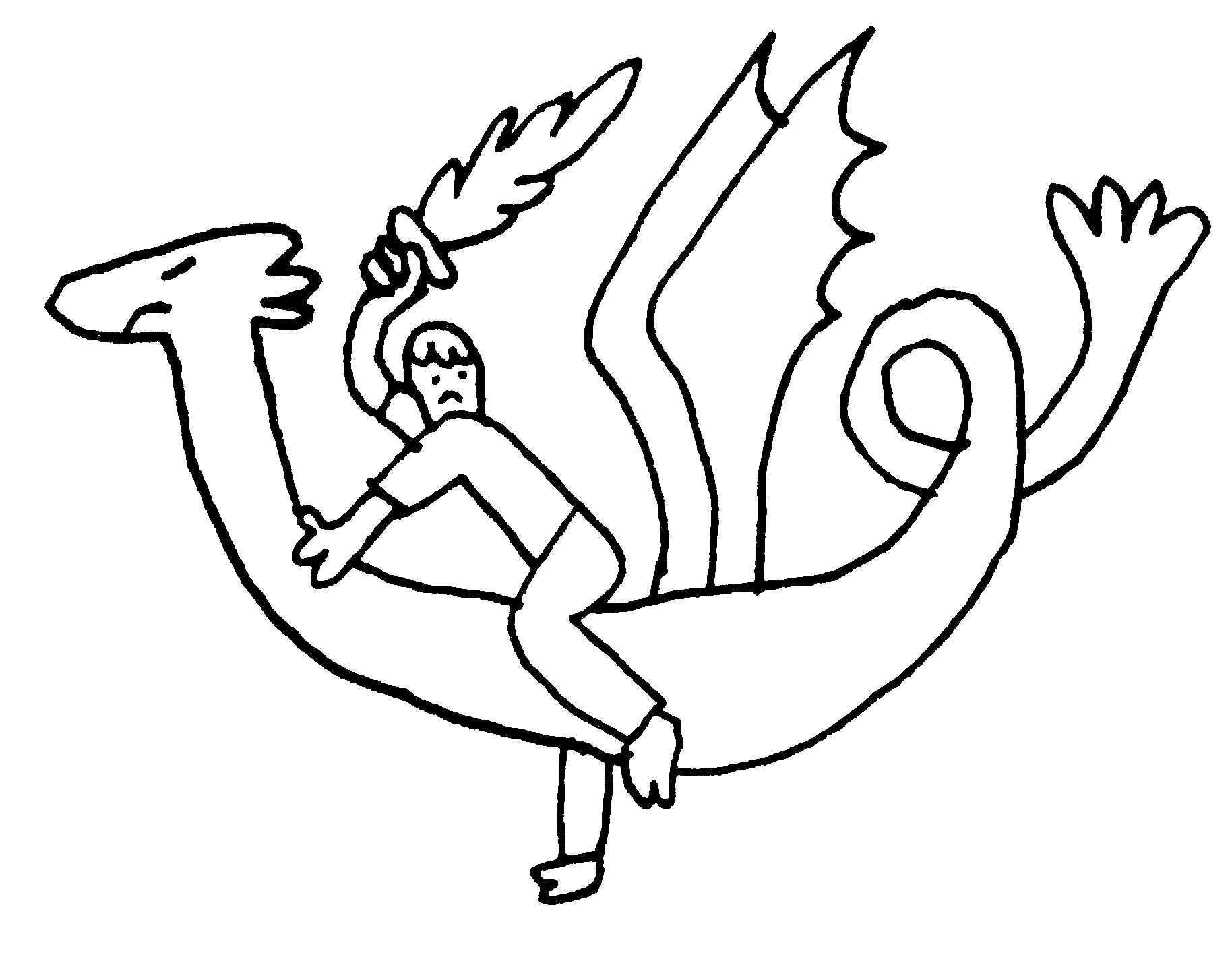

La question du sens de la vie

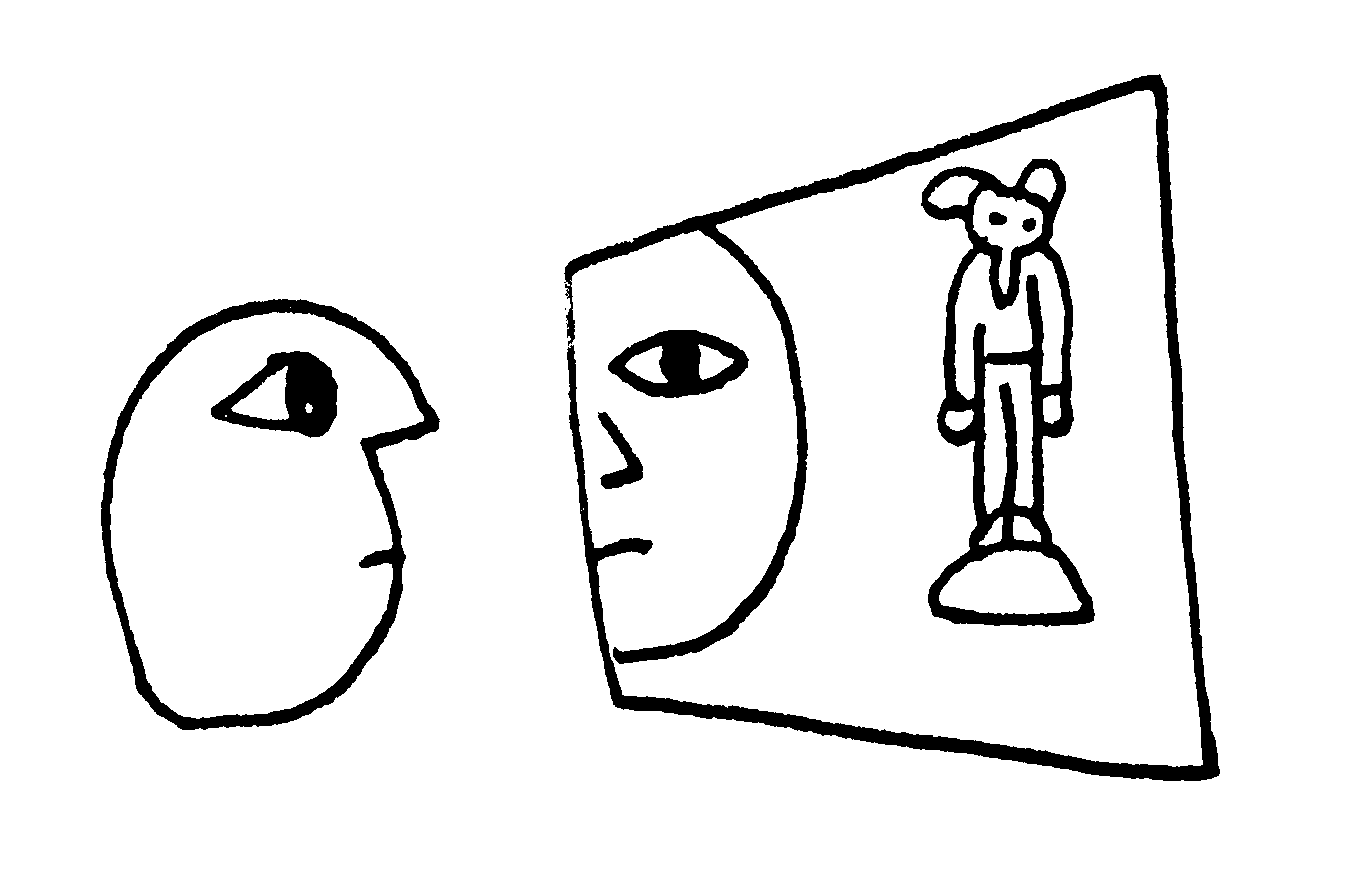

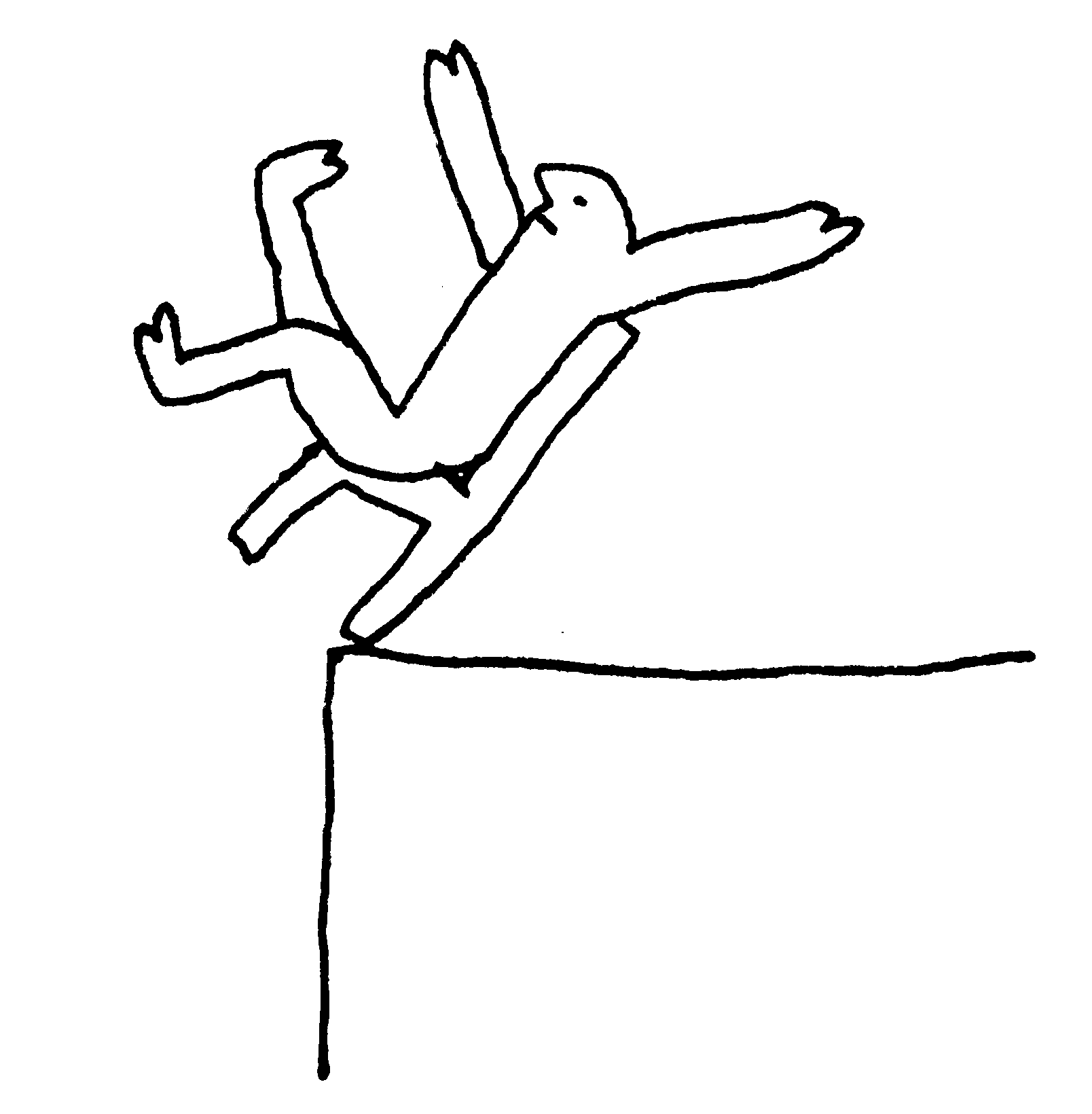

Donc on a ici un personnage qui pose la question du sens de la vie. On peut remarquer qu’il pose sa question à un rocher. Les rochers ont cette particularité (qu’ils partagent avec d’autres objets inanimés) qu’ils ne peuvent pas parler. On dit que les rochers sont muets.

Le personnage sait très bien que le rocher ne peut pas parler. Il sait que par conséquent il ne va pas pouvoir répondre à sa question. Et en fait, s’il pose sa question au rocher, c’est plus pour lui une manière de se la poser à lui-même.

La question qu’il pose, la question du sens de la vie, c’est une question qui est assez connue. Assez difficile aussi. Peut-être d’ailleurs connue parce qu’elle est difficile. Elle est difficile pour plusieurs raisons, mais notamment parce que dans sa formulation standard (Quel est le sens de la vie

), elle comporte plusieurs ambiguïtés. Une ambiguïté autour du mot vie bien sûr, mais ce qui intéresse plus particulièrement ce personnage c’est l’ambiguïté autour du mot sens.

Ce personnage sait très bien qu’avant de pouvoir répondre à la question du sens de la vie, il va d’abord falloir qu’il réponde à la question du sens du mot sens. Sauf que la question du sens du mot sens, c’est aussi une question difficile. C’est une question difficile principalement pour deux raisons. D’abord pour un problème tout bête d’autoréférence : quand on me pose la question du sens du mot sens, c’est un peu comme si on me demandait de définir le mot définir. Je dirais Oui, bien sûr, je veux bien définir le mot définir, je veux bien définir tous les mots que vous voulez. Mais avant que je me lance dans cette définition, est-ce que vous voulez bien m’expliquer un peu plus précisément ce que vous entendez par définir, que je puisse correctement définir le mot définir ?

. Et puis l’autre problème quand on tente de répondre à la question du sens du mot sens c’est qu’on se retrouve assez vite avec des phrases assez longues dans lesquelles le mot sens est présent plusieurs fois avec des sens différents et ça peut devenir compliqué à suivre si on ne se concentre pas.

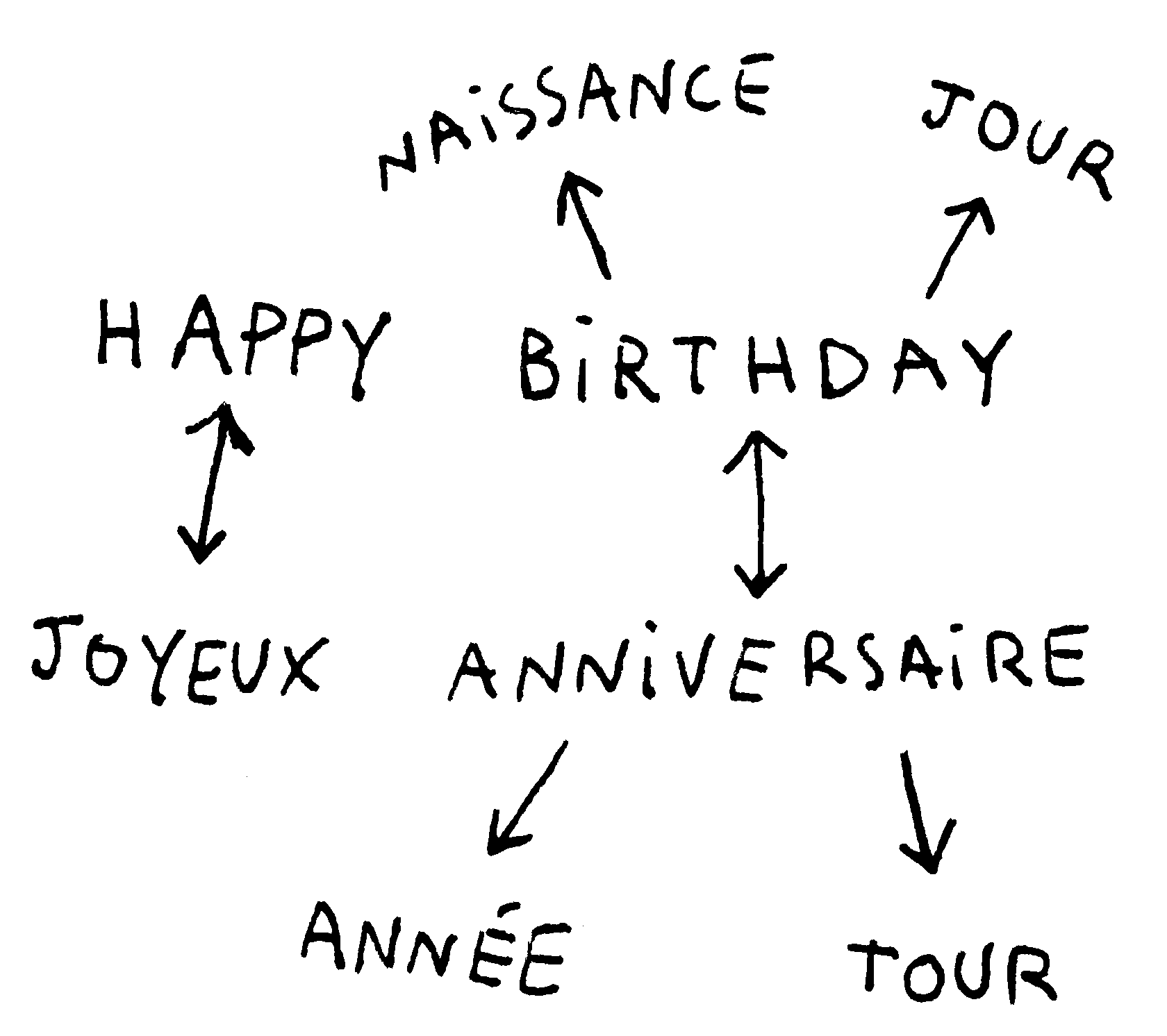

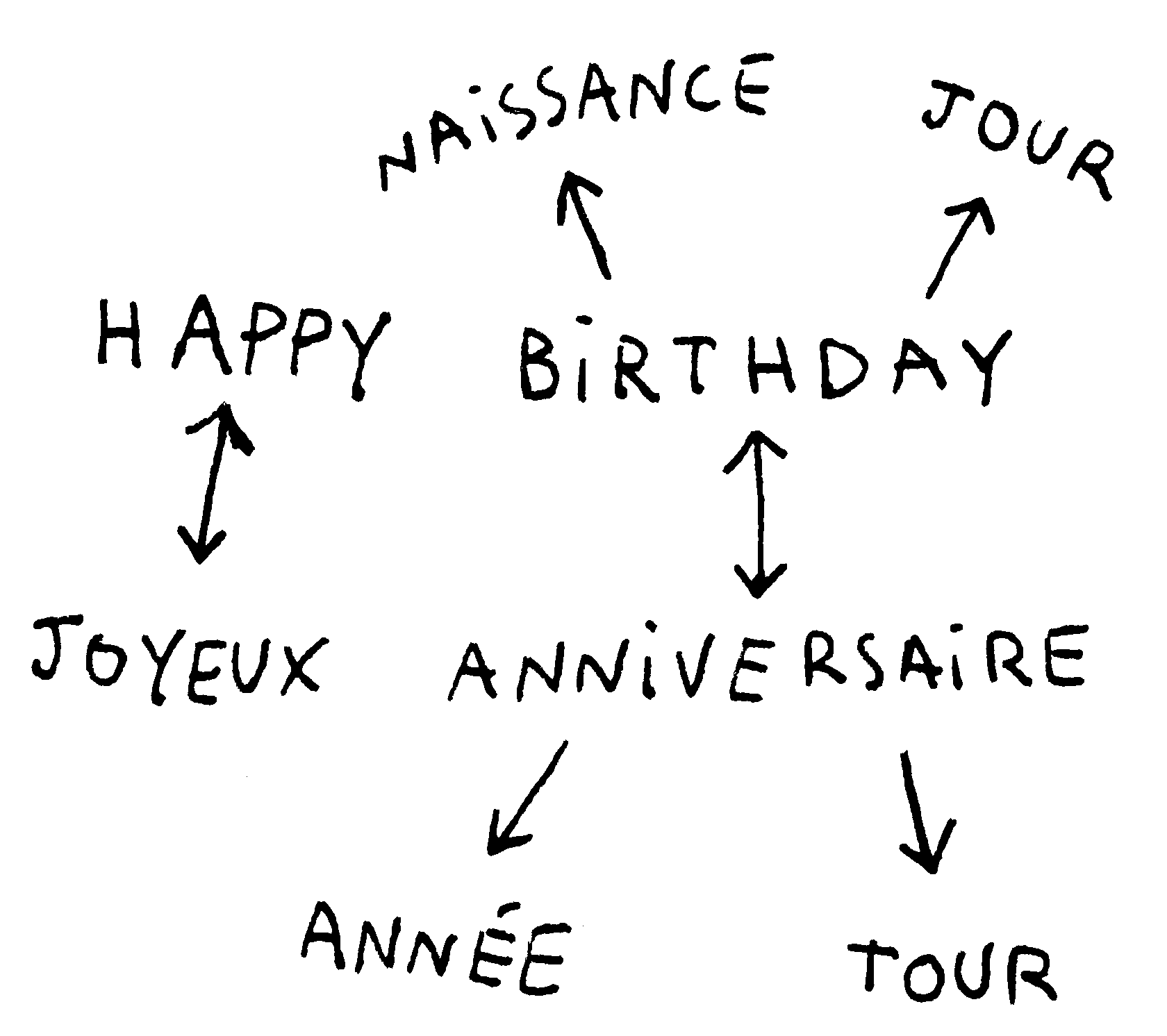

Mais la question du sens du mot sens est quand même une question intéressante. Notamment parce que le mot sens, il a une étymologie un peu particulière. On dit que le mot sens a deux étymons. Ça veut dire qu’il y a deux mots différents qui viennent de deux langues différentes qui ont en quelque sorte fusionné pour donner le mot sens en français. Ces deux mots c’est sensus du latin, qui fait référence à la notion de signification. Et sen de l’ancien français, qui fait référence à la notion de direction.

Et il s’avère qu’on retrouve ces deux sens dans le mot sens, mais aussi dans la question du sens de la vie. Puisque la question du sens de la vie on peut se la poser en termes de direction, c’est ce qu’on retrouve dans les formulations D’où venons-nous, où allons-nous ?

, Quel chemin emprunter pour correctement mener ma vie ?

. Mais on peut aussi se poser la question du sens de la vie en termes de signification : Qu’est-ce que la vie veut dire ?

, Qu’est-ce que ça signifie que je sois là, ici et maintenant ?

.

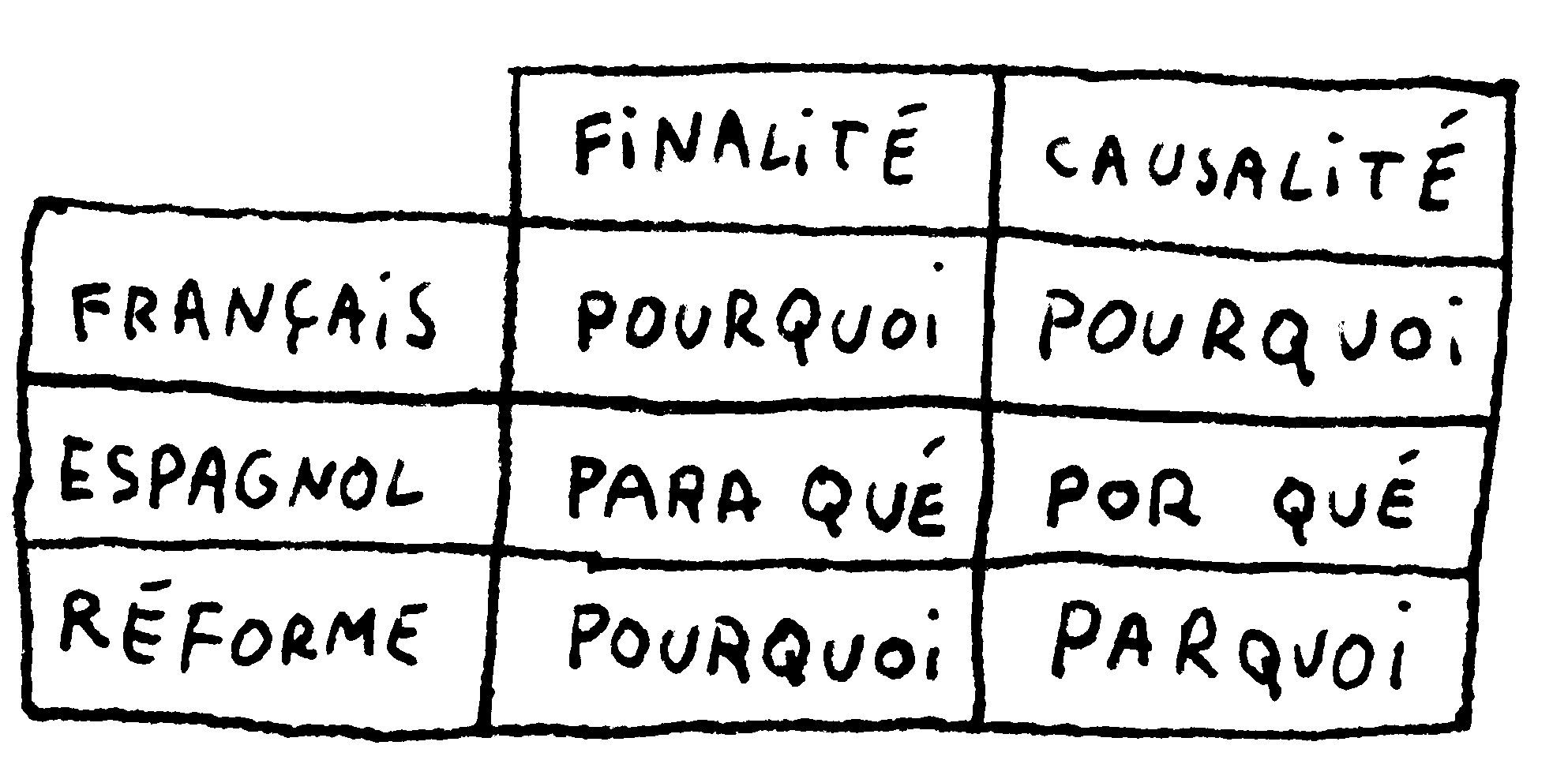

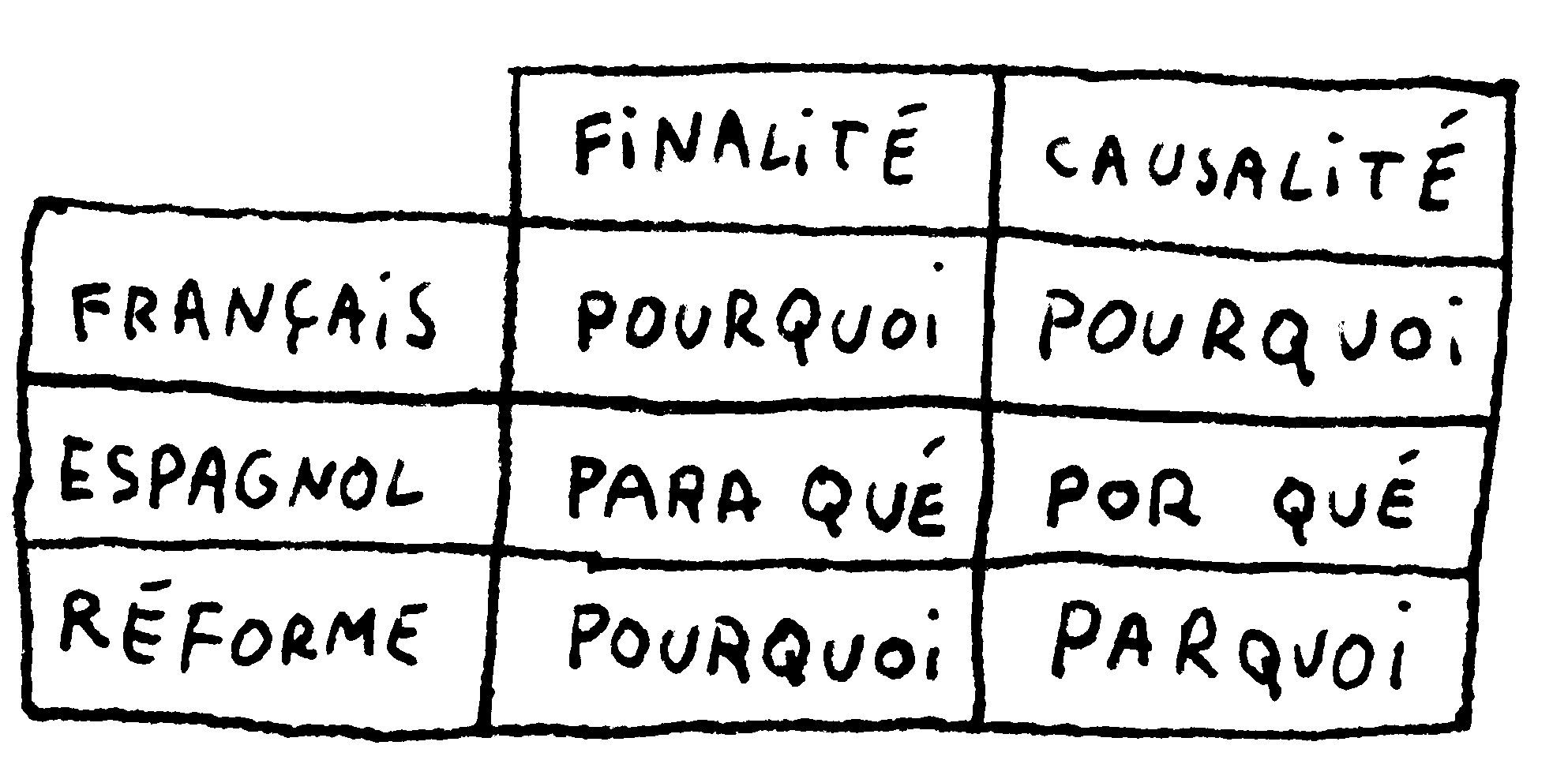

Cette ambiguïté autour du sens du mot sens elle rappelle beaucoup une autre ambiguïté qu’il y a dans la langue française autour du mot pourquoi.

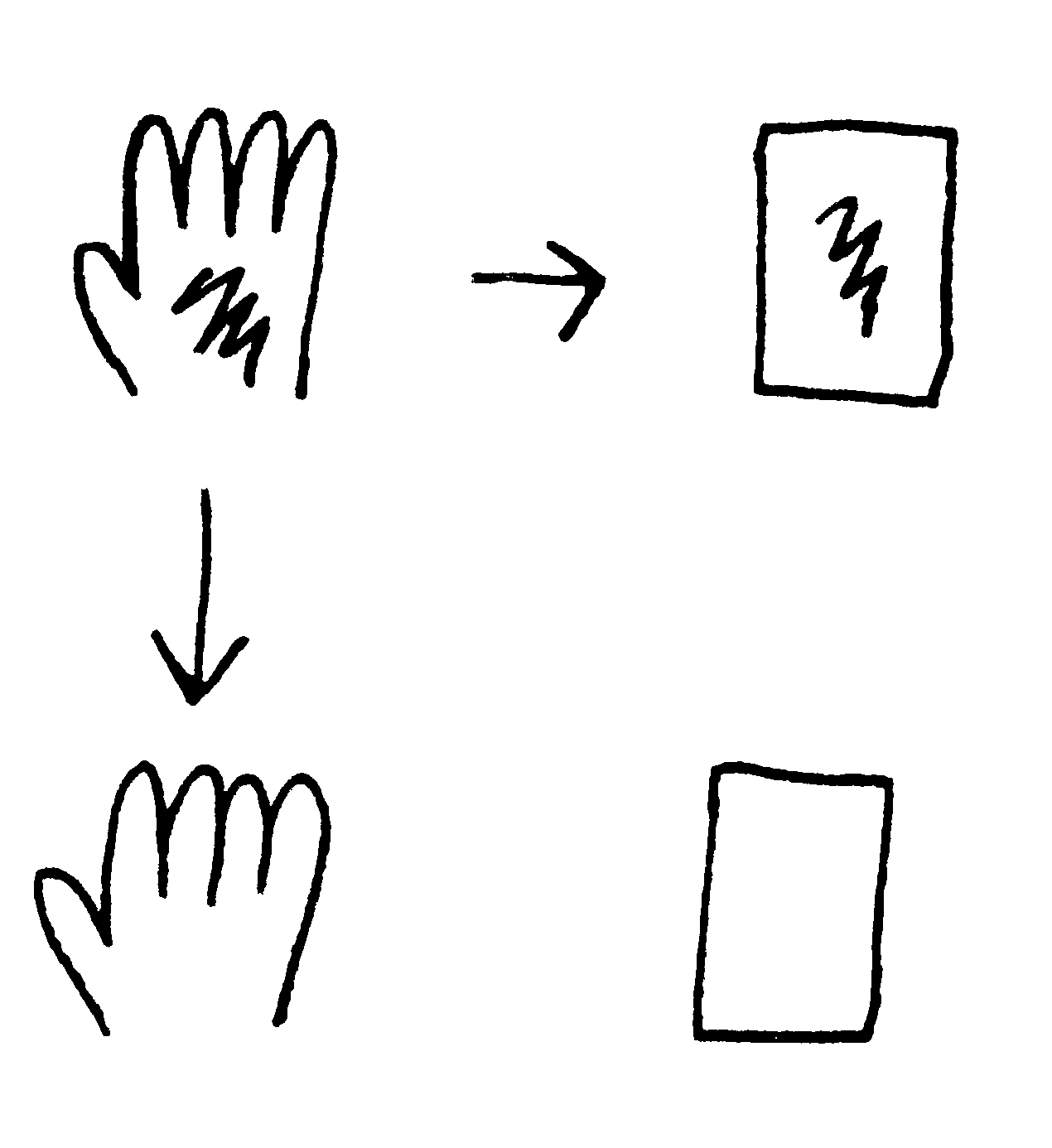

On va prendre deux nouveaux personnages :

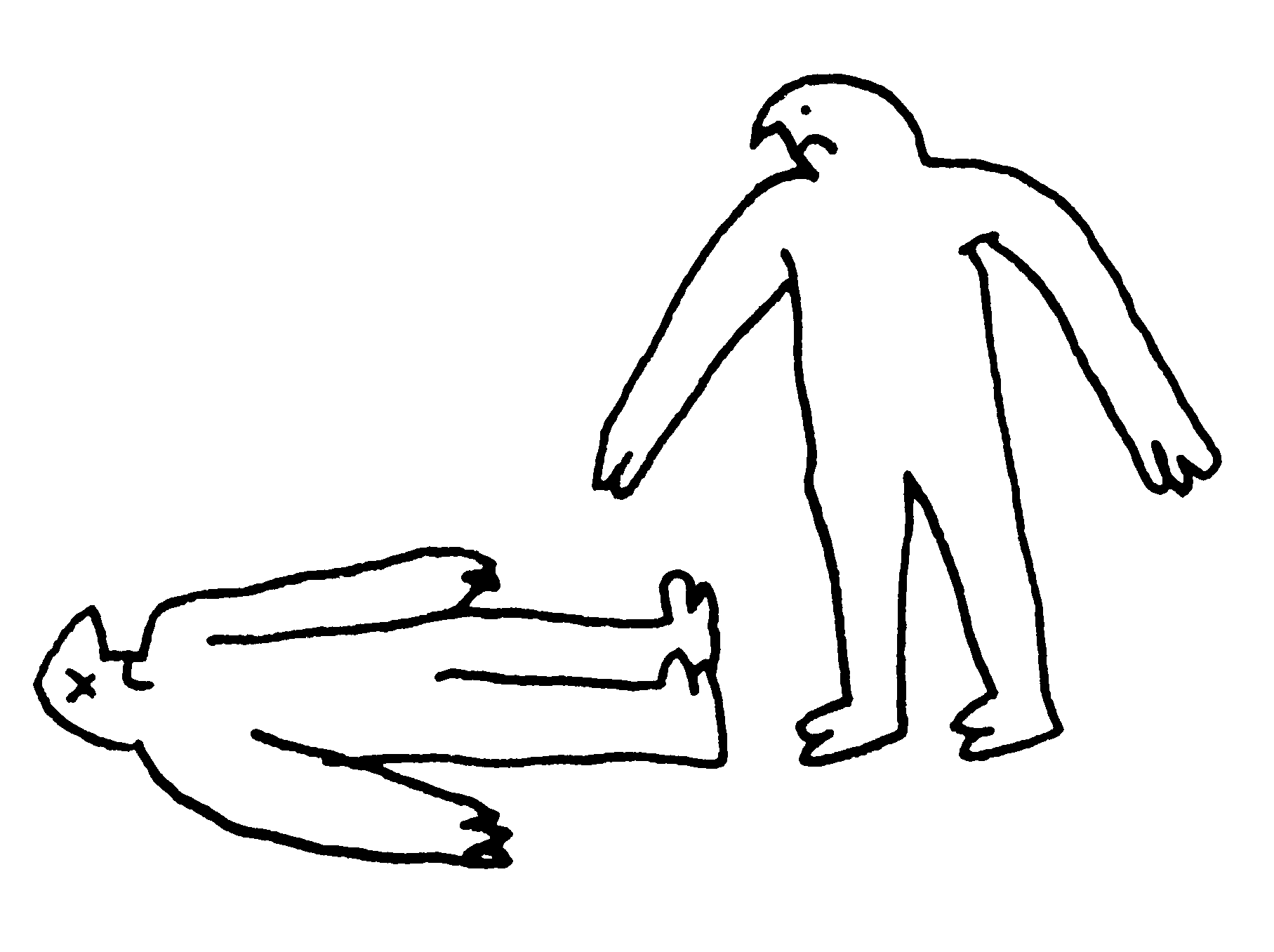

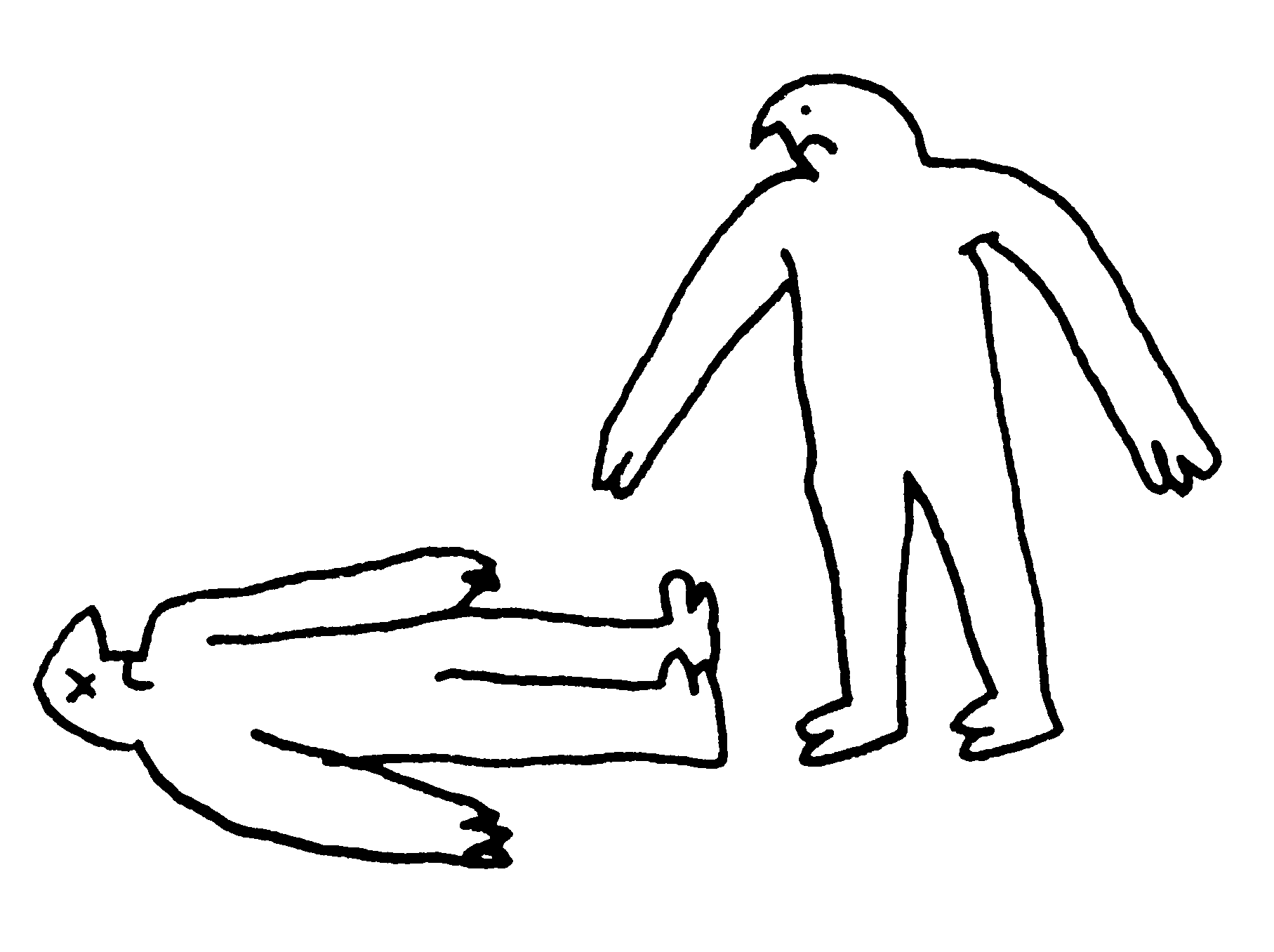

Le premier personnage est debout (je vous préviens, c’est un peu triste), il se tient debout devant le cadavre de son ami qui vient de mourir.

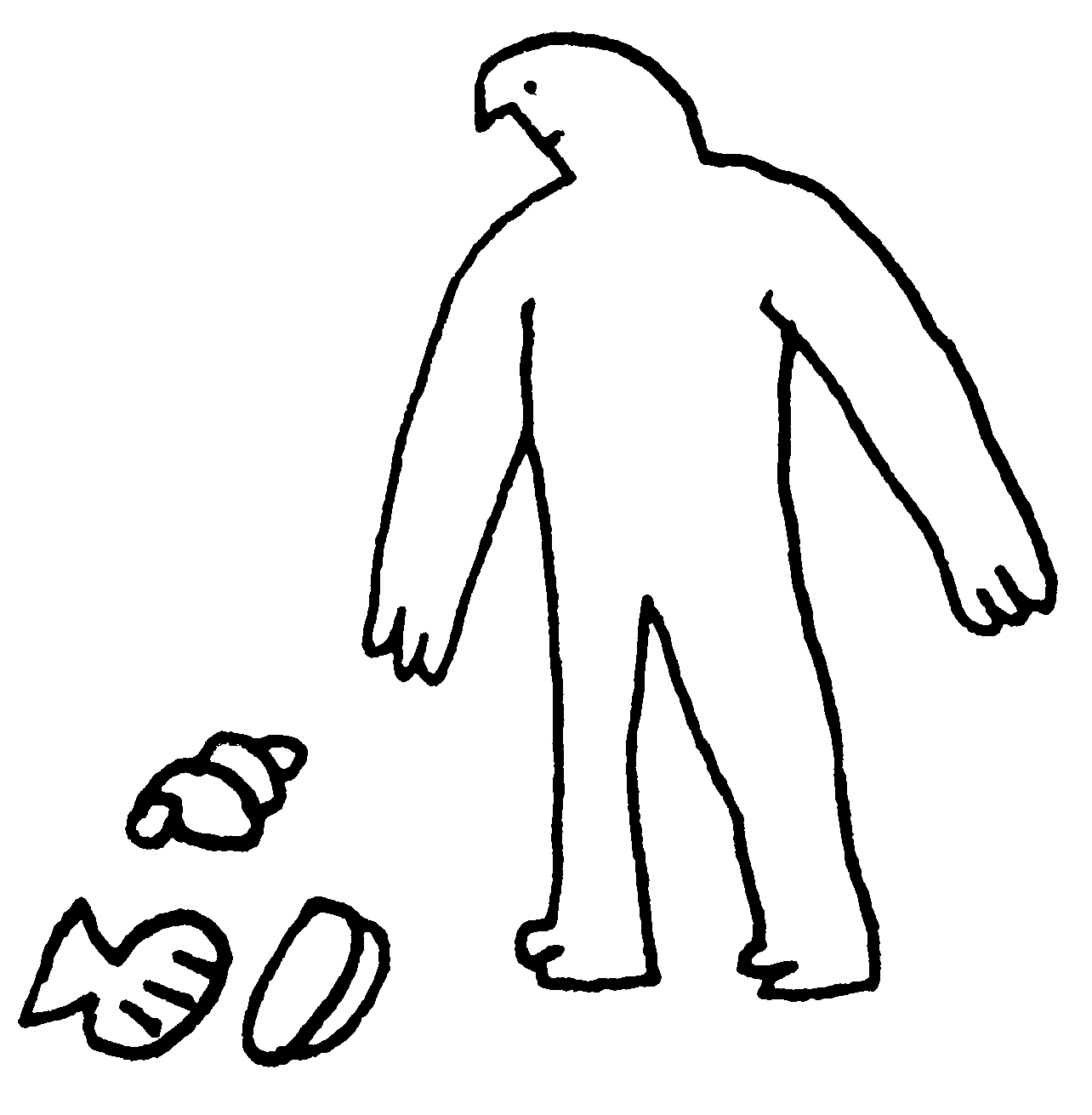

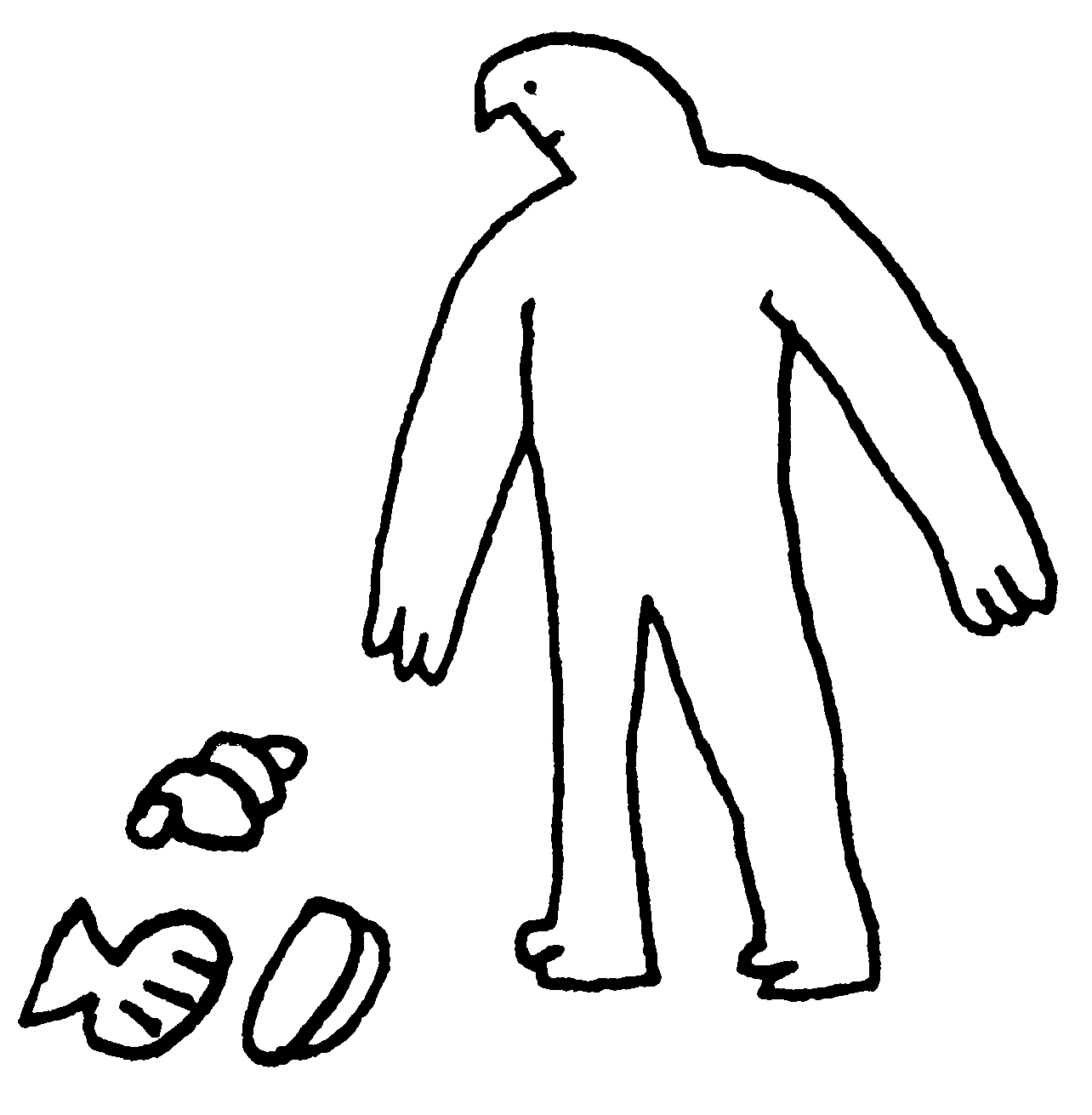

Le deuxième personnage est debout lui aussi, il est dans le désert et il se tient debout devant un petit tas de coquillages qu’il a trouvé, par terre, en se baladant dans le désert.

Et, à ce moment, les deux personnages laissent échapper un Pourquoi ?

. Deux fois le même mot donc, et pourtant, deux sens totalement différents.

En bas on a ce qu’on appelle un pourquoi causaliste, qui s’intéresse à la cause d’un phénomène. En haut on a ce qu’on appelle un pourquoi finaliste qui s’intéresse à la finalité, au but d’un phénomène. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous allez voir le personnage du haut, qui se demande pourquoi son ami est mort et que vous lui répondez que c’est parce qu’il était malade, vous répondez à côté de la plaque. Ce personnage sait très bien que son ami avait un cancer. Et quand il demande pourquoi il est mort, ce n’est pas parce qu’il veut savoir la cause de sa mort mais parce qu’il veut savoir, en quelque sorte, dans quel but il est mort. De la même manière, si vous allez voir le personnage du bas qui se demande pourquoi il y a des coquillages dans le désert et que vous lui répondez que c’est pour faire parler les curieux. Encore une fois, vous répondez à côté de la plaque. Celui-là ne veut pas savoir quel est le but de la présence de ces coquillages mais quelle en est la cause, quel est l’enchaînement d’événements qui a amené à la présence de ces coquillages ici.

Pour moi cette ambiguïté autour du mot "Pourquoi" c’est un des plus gros problèmes qu’on a dans la langue française, ça crée plein de quiproquo et je pense même que ça nous empêche de réfléchir correctement. Et j’ai une idée, pour régler ce problème. Ça s’inspire de l’espagnol. En espagnol, quand on est dans ce genre de situation, on a deux mots à notre portée. D’un côté on a para qué, qui est l’équivalent du pourquoi finaliste. Et de l’autre côté on a por qué qui est l’équivalent du pourquoi causaliste. Et il s’avère que para et por sont des mots qui ont déjà leur traduction établie en français, para se dit tout simplement pour et por se dit tout simplement par. Donc on pourrait nous aussi avoir deux mots. D’un côté on aurait pourquoi qui resterait pourquoi, le pourquoi finaliste. Et de l’autre on aurait parquoi qui remplacerait le pourquoi causaliste.

Après je sais bien qu’il ne suffit pas d’avoir une bonne idée pour que du jour au lendemain tout le monde l’adopte. Et tant mieux ! La langue ça doit évoluer par l’usage que les gens en font et pas par une réforme qui viendrait comme ça d’une seule personne. Mais je voulais quand même vous en parler, comme ça la prochaine fois que vous serez confrontés au problème de l’ambiguïté autour du mot pourquoi, vous saurez que vous pourrez toujours utiliser parquoi pour vous en sortir.

Pourquoi j’insiste autant sur l’ambiguïté autour du mot pourquoi ? C’est parce qu’il y a une grande différence, très importante entre les questions en pourquoi causalistes et les questions en pourquoi finalistes. C’est que, alors que les premières ont toujours une réponse (parce que tout a toujours une cause) les deuxièmes n’ont pas toujours une réponse (parce qu’il n’y a pas toujours un but derrière les choses qui arrivent).

De manière générale, il y a un préjugé, que j’appelle le préjugé du dualisme question-réponse, qui nous pousse à penser que derrière chaque question il y aurait toujours une réponse. C’est ce qu’on retrouve dans des formulations du type Pas de problème sans solution

.

Pas de problème sans solution

c’est une phrase qu’on entend beaucoup y compris dans des endroits comme par exemple à l’école. Alors que c’est une phrase totalement fausse. Bien sûr qu’il y a des problèmes sans solution, il y a plein de problèmes sans solution, tout comme il y a plein de questions sans réponse.

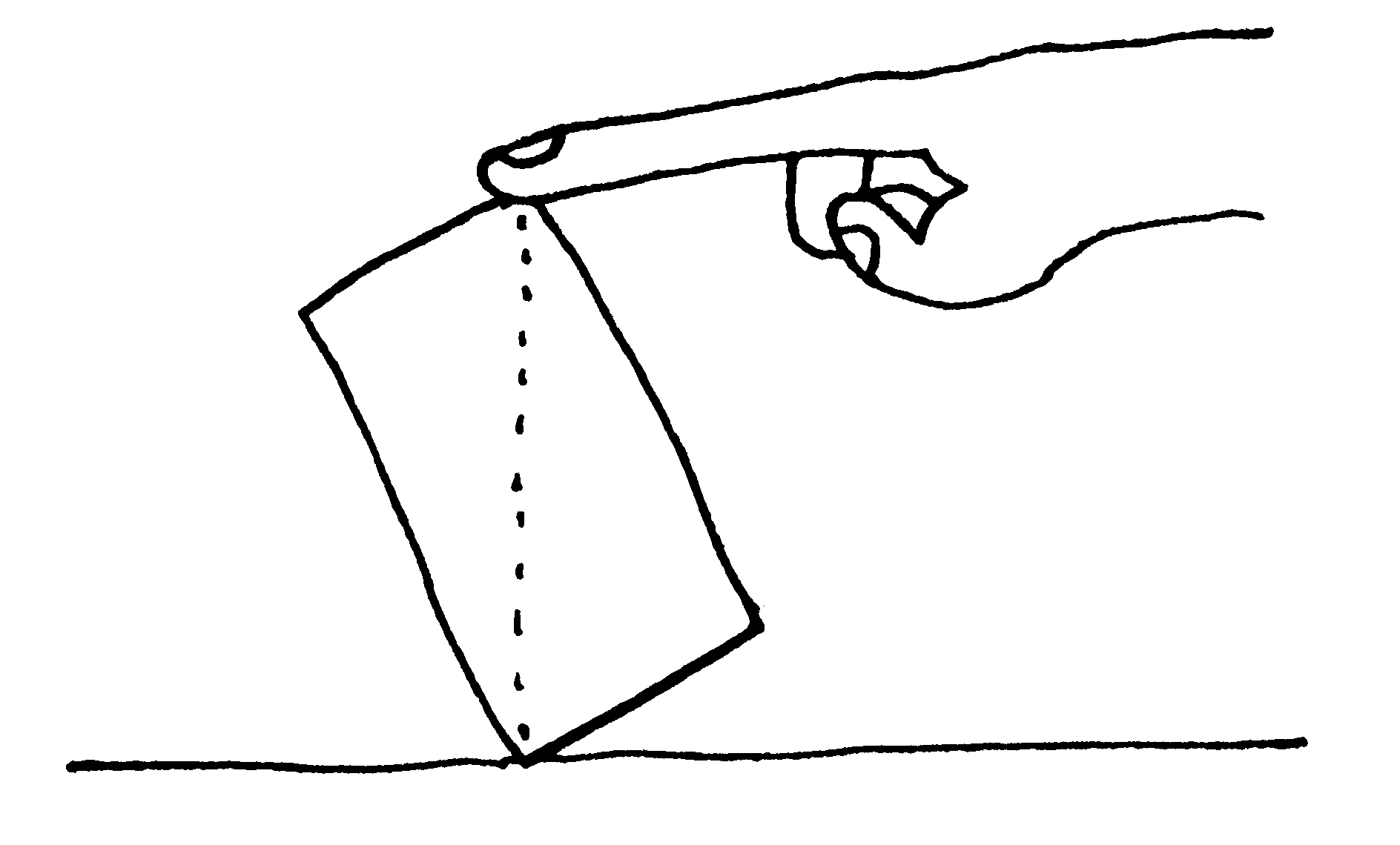

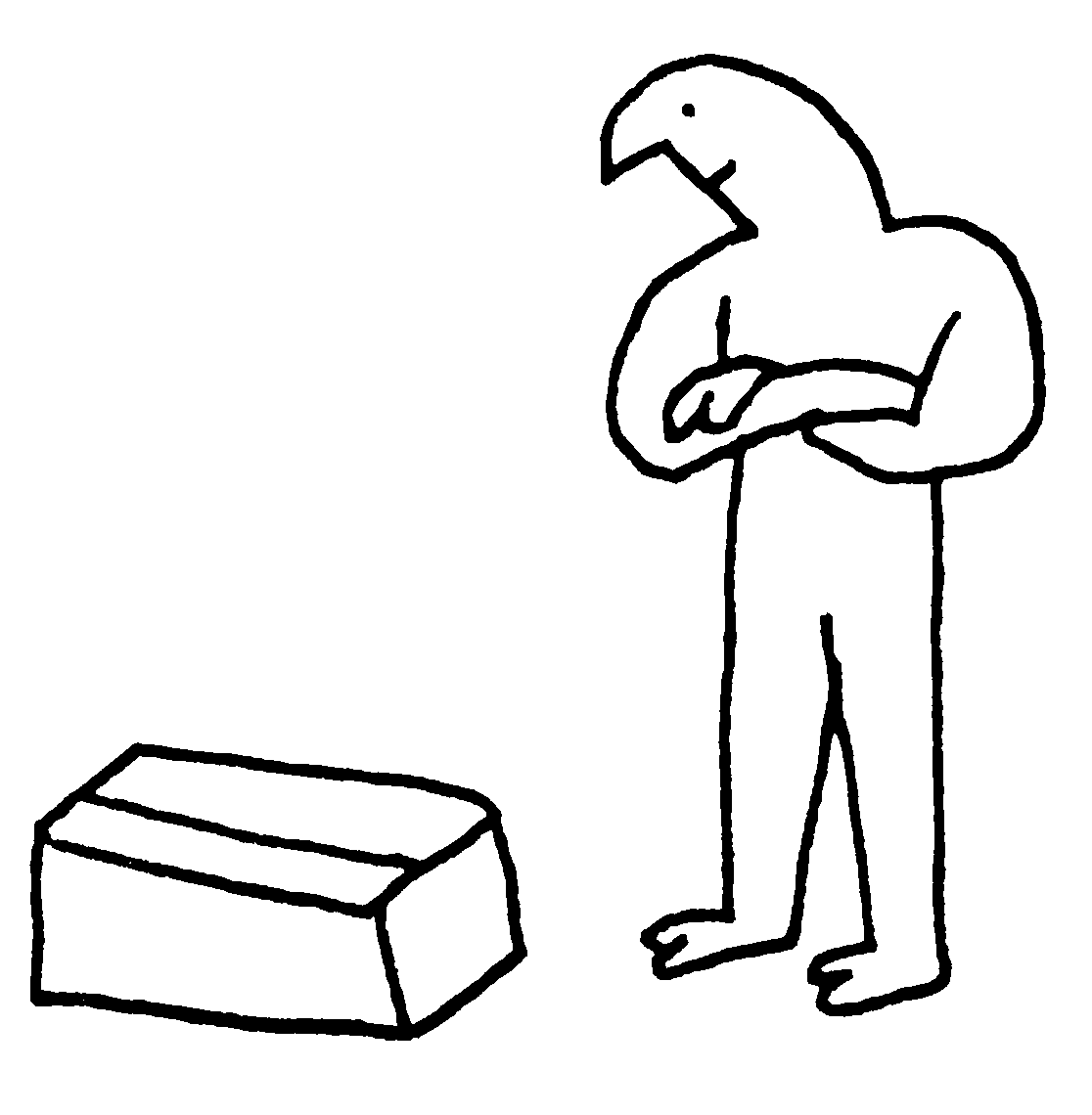

Attention, quand je parle de questions sans réponse, je ne parle pas des questions dont on ne connaît pas la réponse. Prenons l’exemple d’un personnage qui se tient devant une boite en carton et qui se demande ce qu’il y a dans la boite en carton :

Vous voyez bien que ce n’est pas parce qu’il ne connait pas la réponse à sa question que sa question n’a pas de réponse. Il lui suffirait d’ouvrir la boite en carton pour savoir ce qu’il y a dedans.

Je ne parle pas non plus des questions dont on ne connaîtra jamais la réponse. Par exemple, si vous, vous vous posez la question de savoir ce qu’il y a dans cette boîte en carton, contrairement au personnage, vous ne pourrez jamais le savoir. Le personnage peut très bien ouvrir la boîte, car c’est une boite dessinée et que lui-même il est dessiné, mais vous vous ne pouvez pas l’ouvrir car vous êtes dans la vraie vie. (Ce n’est pas vraiment un avantage que le personnage a par rapport à vous, car de la même manière, s’il y avait une boite dans la vraie vie, vous pourriez l’ouvrir et lui ne pourrait pas l’ouvrir.)

Je disais donc, quand je parle des questions sans réponse, je ne parle pas des questions dont on ne connait pas la réponse, je ne parle pas des questions dont on ne connaitra jamais la réponse, je parle bien des questions qui n’ont pas de réponse.

Un exemple que j’aime beaucoup c’est la question de ce qu’il y avait avant le début de l’univers. Si je me pose cette question de ce qu’il y avait avant le début de l’univers, à cause du préjugé du dualisme question-réponse dont je suis victime comme tout le monde, je vais à tout prix essayer de trouver une réponse. Alors je vais peut-être dire Avant le début de l’univers il n’y avait rien

, si je ne crois pas en Dieu. Si je ne crois pas en rien peut-être que je dirais Avant le début de l’univers il y avait Dieu

. Si je veux être plus prudent je dirais peut-être Je ne sais pas ce qu’il y avait avant le début de l’univers

ou On ne saura jamais ce qu’il y avait avant le début de l’univers

. Mais toutes ces réponses sont forcément mauvaises, car la question de ce qu’il y avait avant le début de l’univers est tout simplement une question qui n’a pas de réponse.

L’univers c’est tout ce qui est. Y compris l’espace et le temps. Donc si je me pose la question de ce qu’il y avait avant le début de l’univers c’est comme si je me posais la question de ce qu’il y avait avant le temps. Mais la notion de avant elle ne peut avoir du sens que dans le temps. On ne peut pas être avant quelque chose sans le temps. On dit que c’est une question qui est insensée, ou que c’est une question qui n’a pas de réponse.

Un autre exemple plus courant de questions sans réponse c’est les questions qui admettent un présupposé faux. On va prendre un nouveau personnage (celui-ci a un chapeau) et on va se demander quel est l’âge de son fils :

(Je précise que ce personnage n’a pas d’enfant.) Vous voyez bien qu’ici ma question admet un présupposé faux, elle admet que ce personnage a un fils alors qu’il n’en a pas. Il vaudrait mieux d’abord se demander si ce personnage a un fils et si oui, quel est l’âge de son fils. Ou alors directement se demander quel est l’âge de son chapeau.

Et donc si j’insiste là-dessus c’est parce que je pense que quand on se pose une question aussi compliquée que la question du sens de la vie, ça peut valoir le coup de d’abord se demander si c’est bien une question valide. Est-ce que c’est bien une question qui a une réponse. Est-ce que par exemple cette question n’admet pas un présupposé faux ? Un présupposé faux pour la question du sens de la vie ça pourrait être tout simplement le fait que la vie ait un sens. Si la vie n’avait pas de sens, ça n’aurait aucun sens de se demander quel est le sens de la vie.

Et il y a plein de gens qui pensent que la vie n’a pas de sens. C’est d’ailleurs la thèse principale du film des Monty Python sur le sujet. Ils enchaînent les sketchs absurdes pour montrer que la vie est absurde, que la vie n’a pas de sens. En tout cas en termes de signification. Parce qu’en termes de direction les Monty Python proposent un sens à la vie. Qu’on pourrait résumer comme ça :

Pour les Monty Python, la vie c’est ce qui va de la naissance à la mort, et dans cette direction.

Alors ça c’est une idée assez répandue. On trouve ça beaucoup aussi dans des définitions de dictionnaire. Si j’ouvre un dictionnaire à la page du mot vie, j’ai beaucoup de chances de tomber sur une définition du type Période qui s’étend de la naissance à la mort

. Alors c’est une définition que je trouve assez belle parce que j’aime bien l’idée d’une période qui s’étend. Mais en soi c’est une définition que je trouve très mauvaise. Je ne vois pas du tout pourquoi on aurait besoin des concepts de naissance et de mort pour définir le mot vie. En fait je ne vois pas trop le rapport.

Prenons par exemple un dernier personnage :

et on va dire que ce personnage est immortel (il ne va jamais mourir). Est-ce que pour vous, du coup, il est moins vivant que tous les autres personnages qu’on a vus jusque-là ? Juste parce qu’il ne va jamais mourir ? Non, ça n’a aucun sens. Pas besoin de mourir pour être vivant.

Juste avant de finir je voulais revenir rapidement sur le personnage avec le chapeau. Parce que je trouve qu’il a une idée assez intéressante à propos de la question du sens de la vie. Et ça aurait été dommage de ne pas la partager avec vous.

Ça utilise beaucoup le vocabulaire autour des jeux. L’idée de base c’est de dire qu’un jeu peut toujours se définir comme une liste de règles. Tous les jeux peuvent être définis comme une liste de règles. Et des règles il y en a de deux sortes. Il y a ce qu’on appelle les règles fortes et ce qu’on appelle les règles faibles.

Une règle forte dans un jeu, c’est une règle que l’on ne peut pas transgresser. À la limite, si on la transgresse, le jeu cesse d’exister. Par exemple, aux échecs, il y a une règle qui dit que la tour ne peut se déplacer qu’en ligne droite. Si lors d’une partie d’échecs, vous déplacez votre tour en diagonal, dès l’instant où vous faites ça, vous ne jouez plus aux échecs, le jeu cesse d’exister.

De l’autre côté il y a les règles faibles. Une règle faible dans un jeu c’est une règle qu’on peut transgresser. Seulement voilà, si on la transgresse, on a perdu. Par exemple aux échecs, il y a une règle qui dit que mon roi ne peut pas être en situation d’échec à la fin de mon tour. Si à la fin de mon tour, mon roi est en échec, le jeu ne va pas cesser d’exister, j’aurai juste perdu.

Et on remarque qu’il y a des jeux (pas mal de jeux) qui sont entièrement basés sur des règles faibles. C’est le cas du Ni oui ni non par exemple. Le Ni oui ni non c’est un jeu qui peut se résumer en une liste de deux règles faibles :

- interdit de dire oui

- interdit de dire non.

Si lors d’une partie de Ni oui ni non vous transgressez une de ces deux règles, le jeu ne va pas cesser d’exister, vous aurez juste perdu.

Par contre, ce qui n’existe pas, ce sont des jeux entièrement basés sur des règles fortes. En fait c’est comme si les jeux ils avaient besoin des règles faibles pour exister.

Et donc l’idée de ce personnage, c’est de dire que la vie, c’est un peu comme un jeu dans lequel on arrive en cours de partie et dont on ne connait pas les règles. Et donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer à un jeu dont vous ne connaissez pas les règles mais en général c’est très frustrant. Et en général qu’est-ce qu’on essaye de faire, on essaye à tout prix de comprendre quelles sont les règles du jeu. Et c’est ce qu’on fait avec la vie, on cherche, on gratte, pour essayer de trouver quelles sont les règles de ce jeu dans lequel on a atterri.

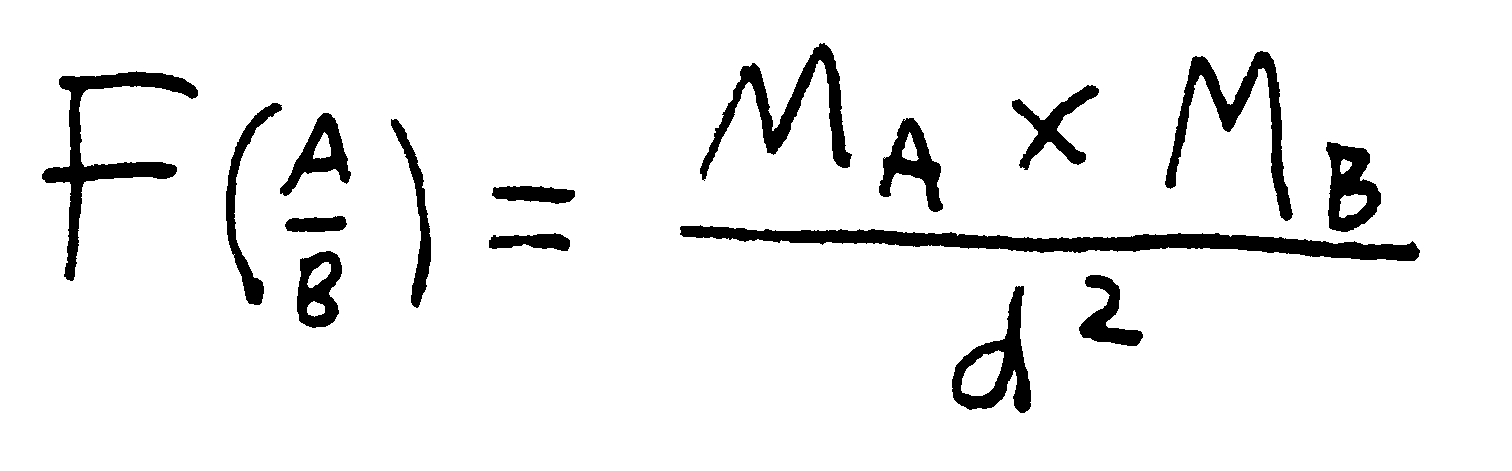

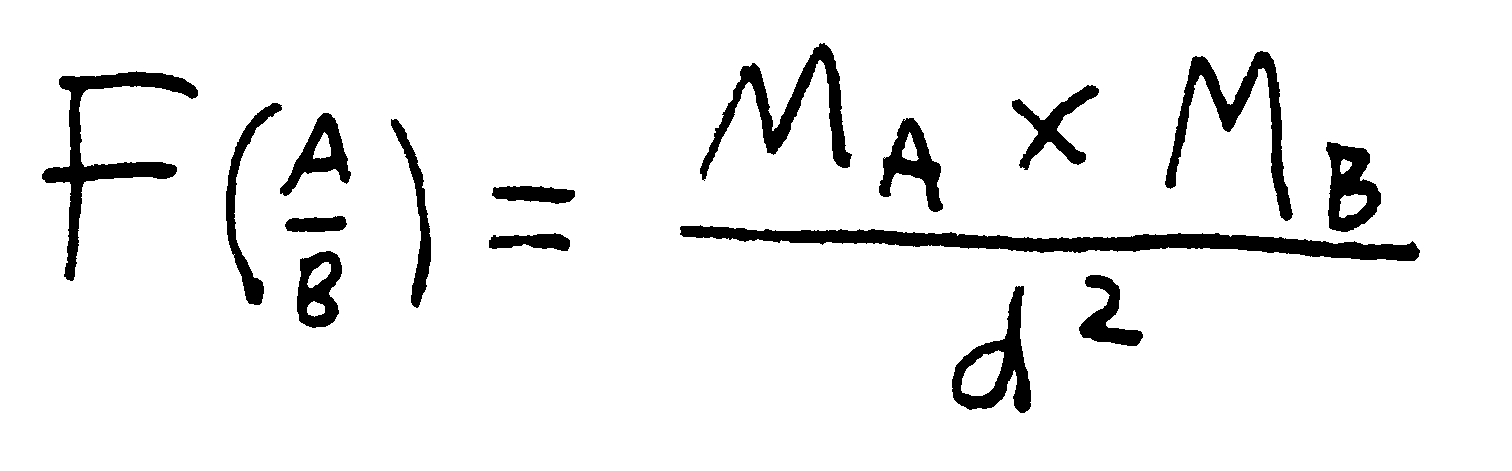

Et il s’avère qu’à force de chercher, on trouve des règles. Par exemple il y a une règle qui dit qu’un livre ne peut pas passer au travers d’une table. Il y a une règle qui dit que quand je lâche un livre, il tombe. À force de chercher et de réfléchir sur ces règles on s’aperçoit qu’elles font partie d’un système. Que ces règles sont souvent des cas particuliers de règles plus générales. Par exemple, le fait que le livre tombe quand je le lâche, c’est en quelque sorte un cas particulier de la règle qui dit que la force qu’exerce un objet A sur un objet B est égale au produit de la masse de ces deux objets sur le carré de leur distance.

Et tout ça c’est très intéressant, on adore parler de ça. D’ailleurs on en parle beaucoup et depuis très longtemps. Mais il y a un problème, c’est que toutes ces règles, ce ne sont que des règles fortes, des règles qu’il est impossible de transgresser. Seulement voilà, on l’a dit, un jeu pour être intéressant, il a besoin de règles faibles. Malheureusement, les règles faibles, on dirait bien que ça n’existe pas à l’état naturel. Alors qu’est-ce qu’on fait ? On en invente. Et c’est ce qu’on fait. Depuis toujours on invente des règles faibles pour rendre notre vie plus amusante.

Alors ça peut être par exemple des conventions sociales : quand on me donne le sel, je dis merci

, moi je joue avec cette règle littéralement tous les jours. Ça peut être des lois : Interdit de fumer dans les lieux publics

. Je ne peux pas passer le livre au travers de la table, je ne peux pas fumer dans les lieux publics, mais vous voyez bien que ce n’est pas vraiment le même type de règles. Il y a aussi tout ce qui est dogme religieux : Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu n’envieras point la femme ou la chèvre de ton voisin

. Il y a les buts dans la vie (très intéressant ça, les buts dans la vie) : Mon but dans la vie c’est d’être la personne la plus riche du monde

, si à la fin de ma vie je ne suis pas la personne la plus riche du monde, la vie ne va pas cesser d’exister, j’aurai juste perdu.

Et puis il y a un dernier type de règle faible, qui intéresse particulièrement le personnage avec le chapeau, il appelle ça les superstitions. Alors vous allez voir que ce n’est pas exactement ce qu’on appelle les superstitions dans le langage courant mais c’est pas très éloigné non plus. En gros c’est un ensemble de règles faibles peu contraignantes, que l’on va s’imposer seulement à soi-même pour rendre son quotidien plus intéressant. Par exemple moi, quand on m’offre un couteau, je donne une pièce en échange. Quand je parle du futur, je touche du bois. Quand je vais quelque part, je ne prends jamais le même chemin à l’aller et au retour. Si je fais tomber un aliment par terre, je peux toujours le manger mais seulement si je le ramasse en moins de 3 secondes. Si je fais tomber une pièce par terre, je peux toujours la remettre dans ma poche mais seulement si je la frappe une fois contre le sol avant de la ramasser. Je ne donne jamais du savon à quelqu’un en main propre. Quand je traverse au passage piéton, je ne marche que sur les bandes blanches. Je ne termine jamais le texte d’une conférence par une phrase dont le nombre de mots n’est pas un nombre premier.

La conférence La question du sens de la vie a été écrite à Arles en juin 2019, sur invitation de l’association 2 SI2 LA pour l’exposition C’est par où la vie ?

Le syndrome de la reine rouge

Un bon exemple de question sans réponse, c’est une question souvent posée par les enfants aux adultes, c’est la question Jusqu’à combien tu sais compter ?

. A priori, il n’y a pas de limite à jusqu’à combien je sais compter. Et je pourrais être tenté de répondre : Je sais compter jusqu’à l’infini

. Mais en réalité, personne ne peut prétendre pouvoir compter jusqu’à l’infini.

En réalité c’est une question très embarrassante. Beaucoup plus embarrassante à mes yeux que d’autres questions d’enfant réputées pour être embarrassantes. Comme par exemple Comment on fait les bébés ?

ou Est-ce que tu as déjà pris de la drogue ?

.

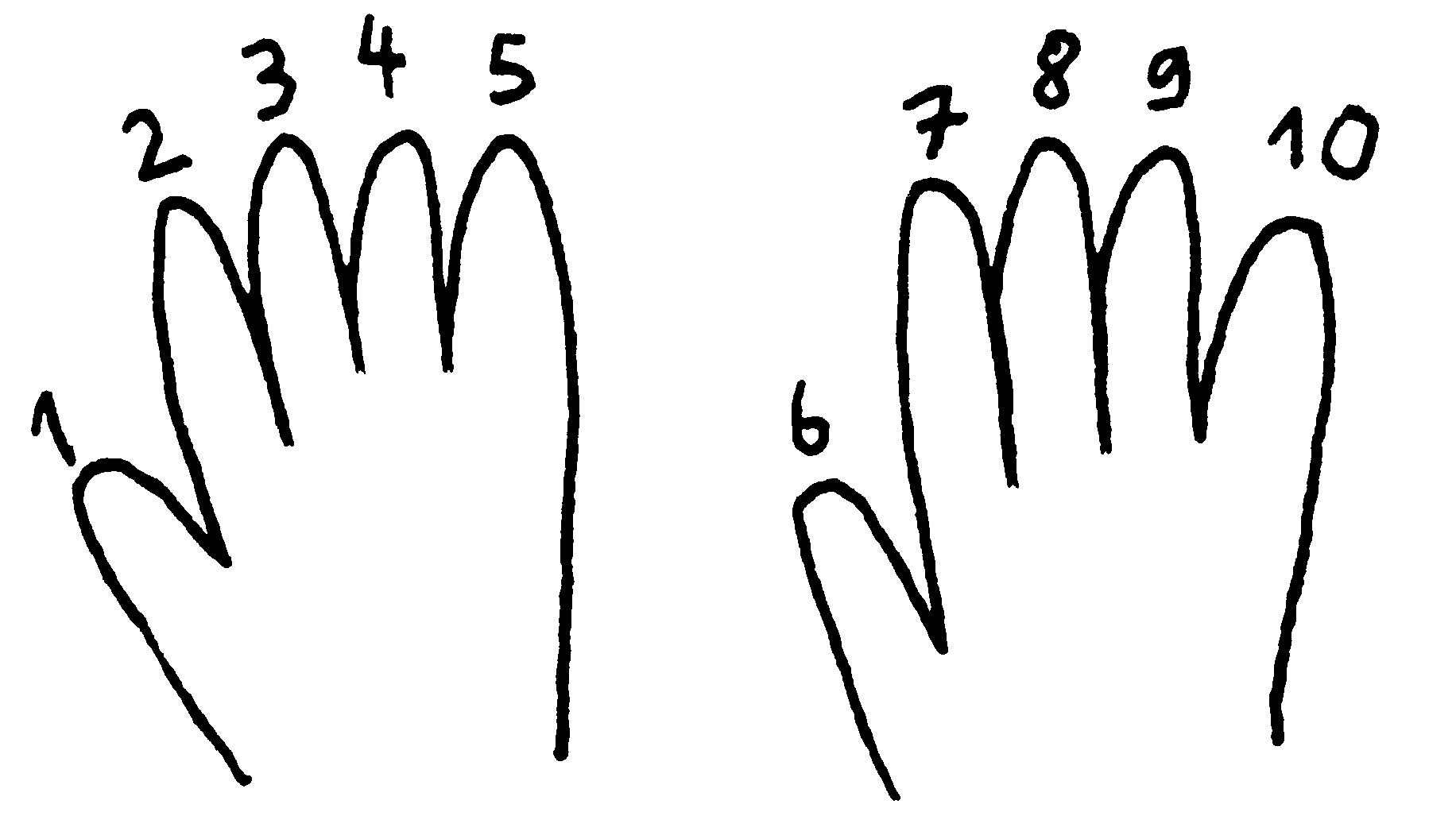

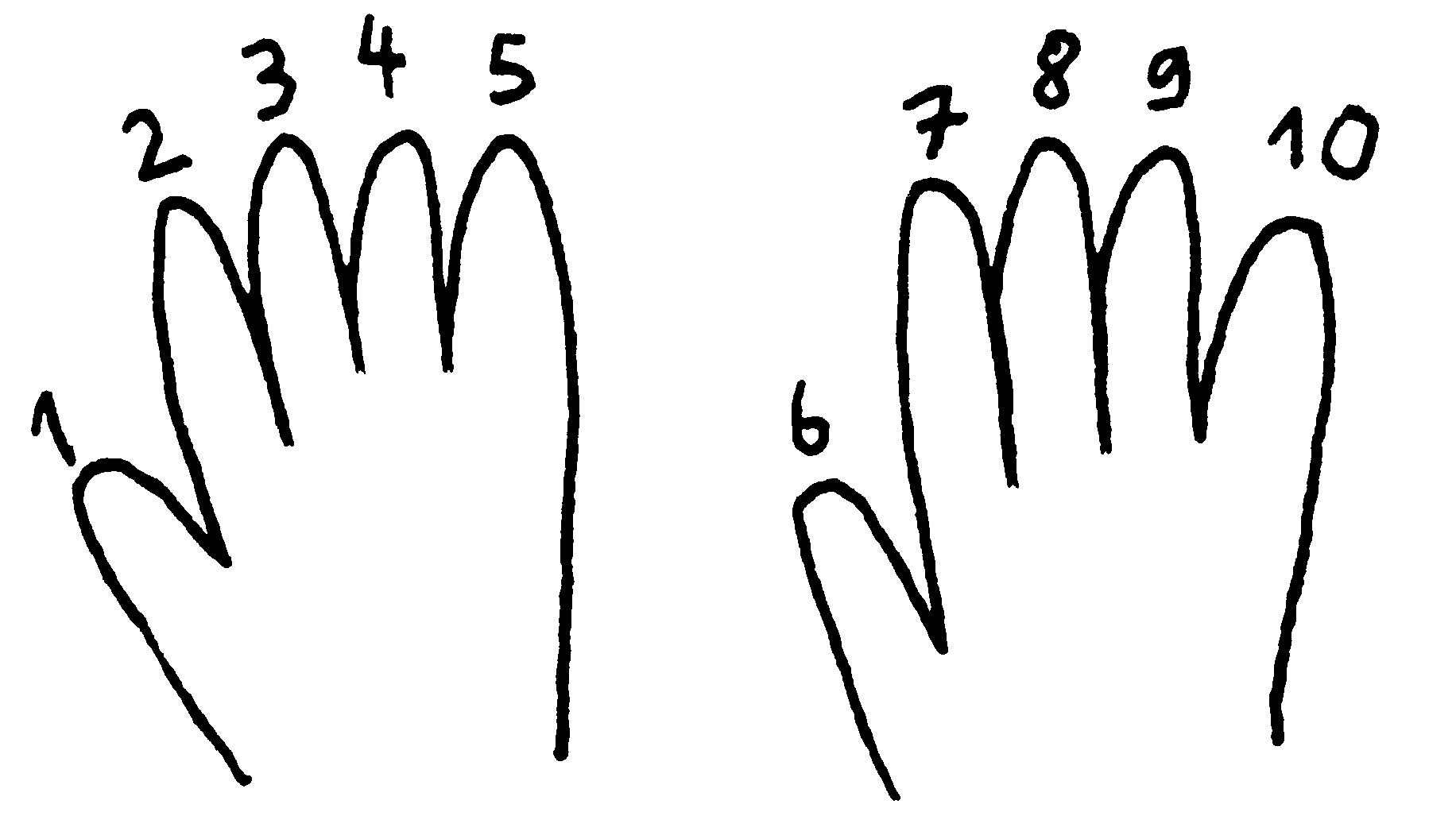

Quand on me pose la question de jusqu’à combien je sais compter, ma stratégie en général c’est de détourner la conversation vers une autre question à peu près similaire, mais à laquelle je peux répondre. Par exemple : jusqu’à combien je sais compter sur mes doigts. Compter sur ses doigts ça s’appelle la dactylonomie, et c’est vraiment un sujet passionnant.

En France on apprend en général à compter sur ses mains, en dépliant les doigts un par un en partant du pouce. Avec une main on peut en général compter jusqu’à 5. Et vu qu’on a deux mains, on peut compter jusqu’à 10. C’est la façon la plus primitive de compter sur ses doigts. C’est sûrement comme ça que comptaient sur leurs doigts, les premiers humains qui ont compté sur leurs doigts. Et c’est sûrement pour ça qu’on utilise la base 10 (le système décimal) pour représenter les nombres dans la vie de tous les jours.

Cette technique (qu’on appelle communément la technique à la française), a un énorme défaut : elle est extrêmement inconfortable lorsqu’on atteint le nombre 4. Et on a un gros problème avec ça en France, un problème de santé publique, avec un nombre de tendinites à l’auriculaire beaucoup plus élevé qu’ailleurs.

Dans d’autres endroits on a des manières beaucoup moins douloureuses de compter jusqu’à 5. Par exemple en partant de l’index et en finissant par le pouce. En partant de la main ouverte et en fermant les doigts un par un. Ou encore en partant du pouce, mais en finissant par l’annulaire.

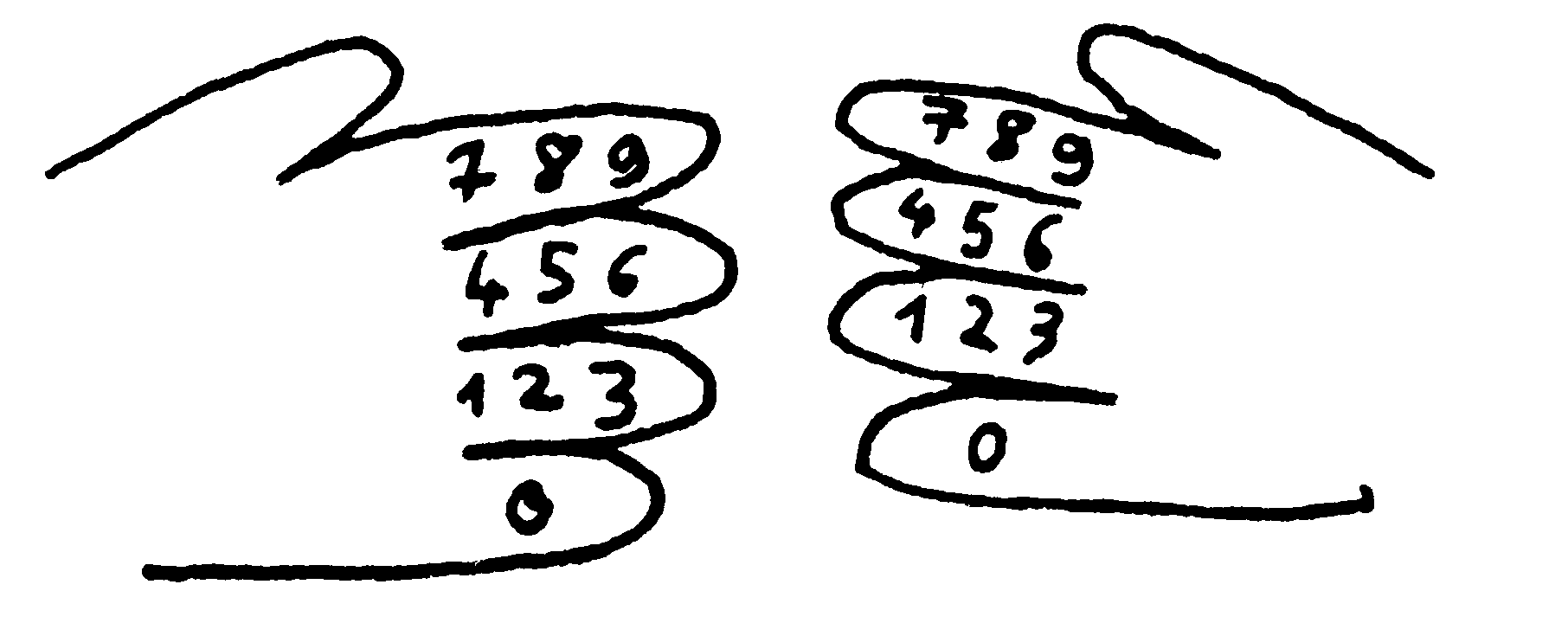

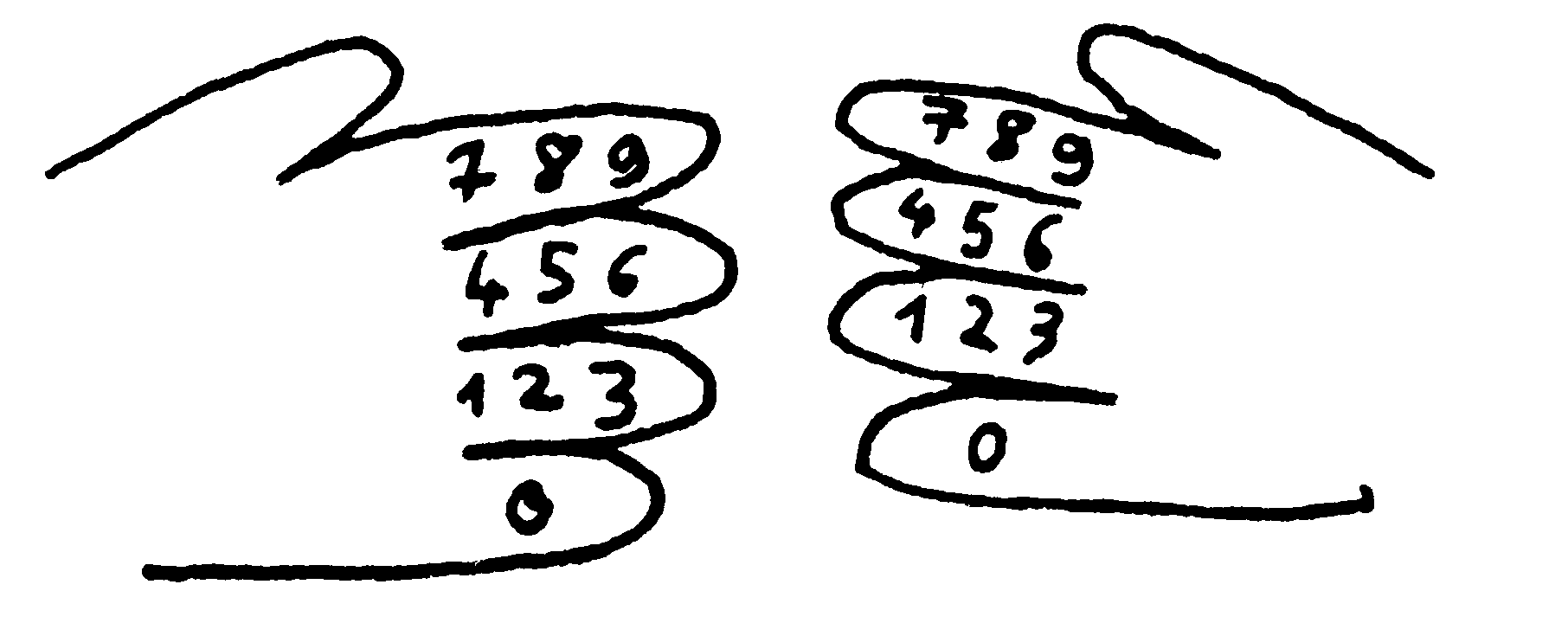

Et donc tout ça c’est très bien pour compter publiquement, si je veux que la personne en face sache où j’en suis, mais si je dois compter pour moi-même, en général je vais utiliser une autre technique qui s’appelle la technique décimale à deux chiffres. À deux chiffres ça veut dire que chacune de mes deux mains va représenter un chiffre (la main gauche c’est le chiffre des dizaines et la main droite c’est le chiffre des unités). Et décimale ça veut dire que chacun de ces deux chiffres peut avoir 10 valeurs (de 0 à 9).

J’associe un chiffre entre 0 et 9 à chacune de mes phalanges, comme sur un clavier de calculatrice. Et pour compter, je déplace mes pouces sur mes phalanges. C’est très pratique et très intuitif. Et surtout, ça permet de compter jusqu’à 100.

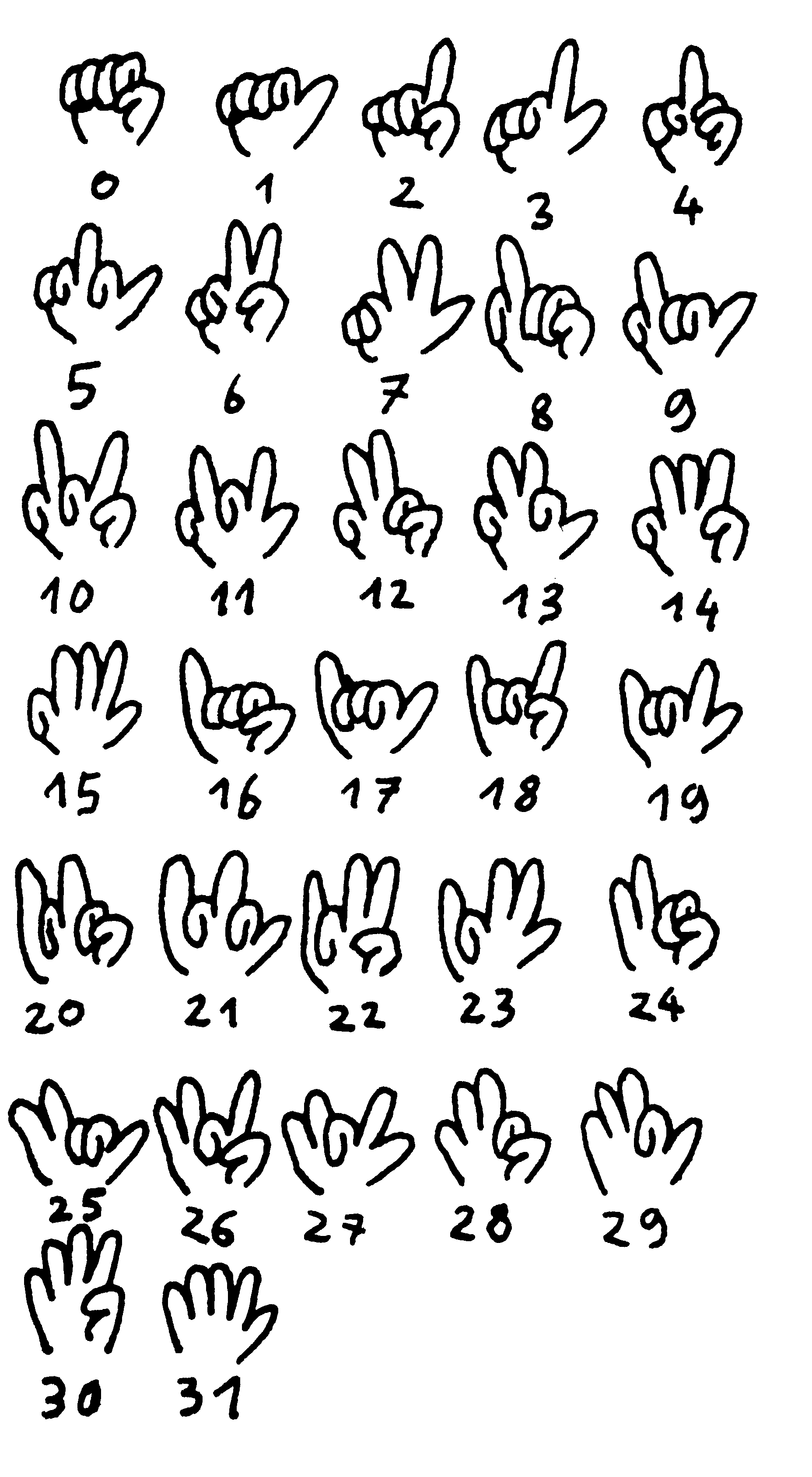

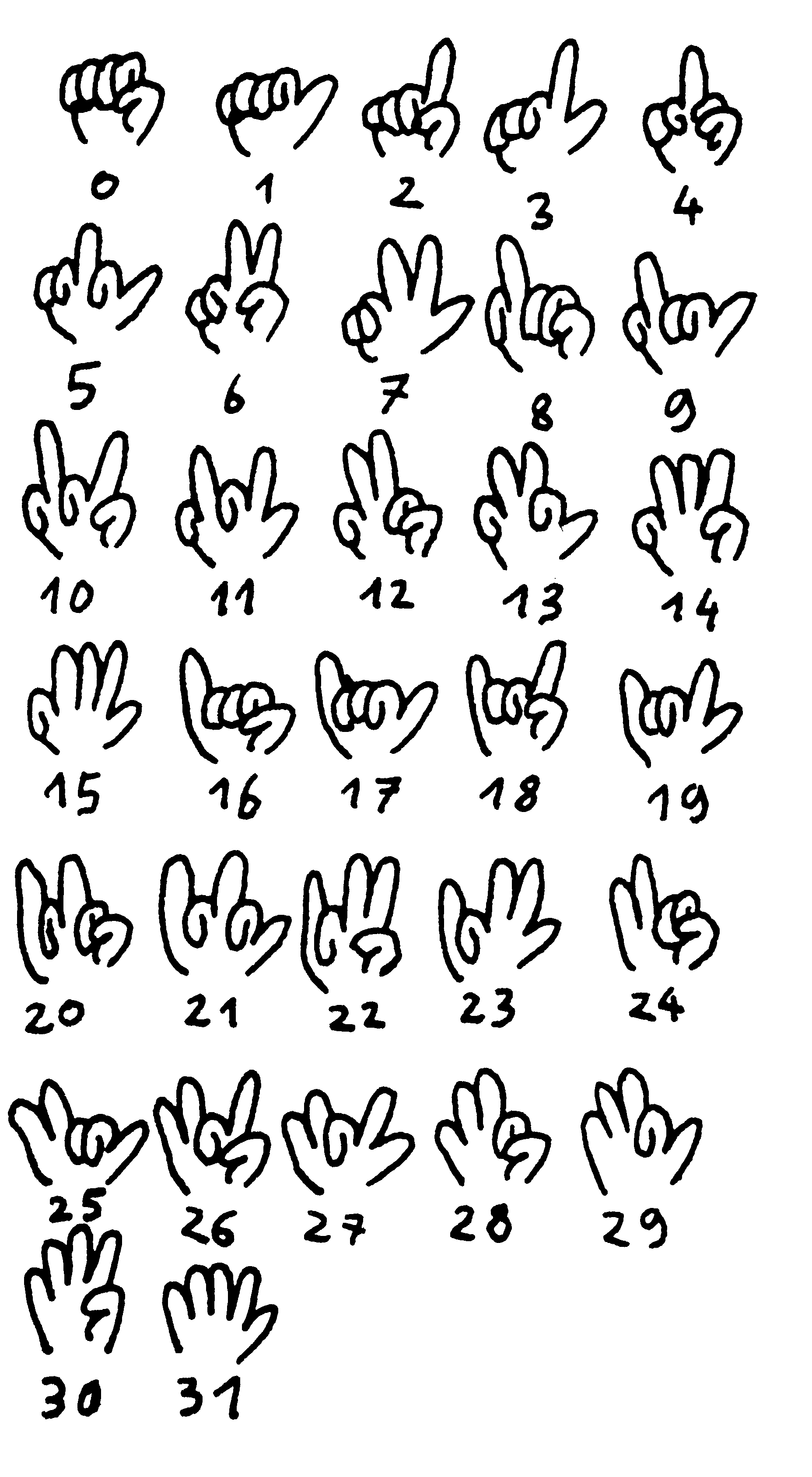

Enfin, dans les cas où ce que je dois compter risque de dépasser la centaine, j’utilise une dernière technique, la technique binaire à 10 chiffres. À 10 chiffres ça veut dire que chacun de mes doigts va représenter un chiffre. Binaire ça veut dire que chacun de ces chiffres peut avoir deux valeurs (0 ou 1). Cette technique est un peu plus compliquée, elle demande pas mal d’entraînement, mais elle a un énorme avantage : elle permet de compter au-delà de 1 000 !

J’associe à chaque doigt une puissance de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512). Et pour savoir où j’en suis dans le compte, je n’ai qu’à additionner les nombres correspondant aux doigts levés.

Vous avez sûrement entendu parler de cette technique, elle est de plus en plus utilisée. Là, il y a quelques jours, j’étais chez une amie qui est tatoueuse et elle me racontait que de plus en plus de gens viennent se faire tatouer les puissances de 2 sur les doigts pour pouvoir plus facilement compter en binaire.

Et une fois que j’en arrive là dans l’explication de jusqu’à combien je sais compter sur mes doigts, en général mon interlocuteur a totalement oublié sa question de départ qui était, pour rappel, jusqu’à combien je sais compter ?

(tout court). Faire oublier cette question c’était mon but, mais malheureusement, moi cette question je ne vais pas l’oublier de si tôt…

Par exemple, dans l’histoire, c’est quoi le plus loin qu’on est allé dans le décompte des nombres entiers ? Dans le Guiness Book Des Records, le record du plus grand nombre compté à voix haute il est détenu par un Américain qui s’appelle Jeremy Harper et qui a compté jusqu’à 1 million en une centaine de jours. Et c’est assez étonnant, mais ils ne mentionnent pas du tout Opalka.

Opalka c’est un peintre qui un jour a décidé de tout arrêter pour consacrer tout son temps au décompte des nombres de 1 à l’infini. Et donc il comptait à voix haute en s’enregistrant sur un dictaphone. Et en même temps il écrivait les nombres en tout petit sur des tableaux. Avec de la peinture à l’huile blanche (du blanc de titane). Malheureusement Opalka est mort avant d’arriver à l’infini, mais il a quand même réussi à compter jusqu’à plus de 5 millions ! 5 fois plus que Jeremy Harper.

Et alors quand j’ai écrit au Guiness à ce sujet, ils m’ont répondu qu’ils connaissaient bien le cas Opalka. Mais que son record ne pouvait pas être validé, parce qu’il y avait une erreur dans le comptage. Et en effet, c’est connu, sur un des tableaux d’Opalka il manque un nombre. Un jour il était un peu fatigué et il est passé directement de 2 273 543 à 2 273 545. Mais franchement, c’est pas très grave ! Surtout que Jeremy Harper il n’a pas oublié de nombre mais contrairement à Opalka, il ne comptait pas de tête. Il était assisté par un ordinateur, il avait un écran devant lui avec les nombres qui défilaient automatiquement. Et ça, entre nous c’est un peu de la triche. Parce que compter, pour un ordinateur c’est vraiment facile. Compter c’est même ce que les ordinateurs savent faire de mieux. Et je peux aller plus loin : compter c’est la seule chose que les ordinateurs savent faire.

Et c’est ça qu’on appelle le numérique quand on parle des ordinateurs. Numérique ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire nombre. Parce qu’un ordinateur, en fait c’est juste un nombre. Et quand on dit le digital pour parler des ordinateurs. Digital ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire doigts (comme dans empruntes digitales). Parce qu’en fait un ordinateur c’est quoi ? C’est juste une machine qui compte sur ses doigts en binaire. Rien de plus ! Rien de plus si ce n’est qu’elle compte très vite, et qu’elle a beaucoup de doigts.

Rien que mon téléphone portable, mon ordinateur de poche, il fait 128 Go. 128 gigaoctets ça veut dire qu’il peut compter sur 128 milliards de mains. Et les mains des ordinateurs c’est des octets, ce qui veut dire qu’il y a 8 doigts par main. Et je ne sais pas vous, mais moi ça me fait toujours un peu bizarre de savoir que j’ai 128 milliards de mains à 8 doigts qui comptent en continu dans ma poche.

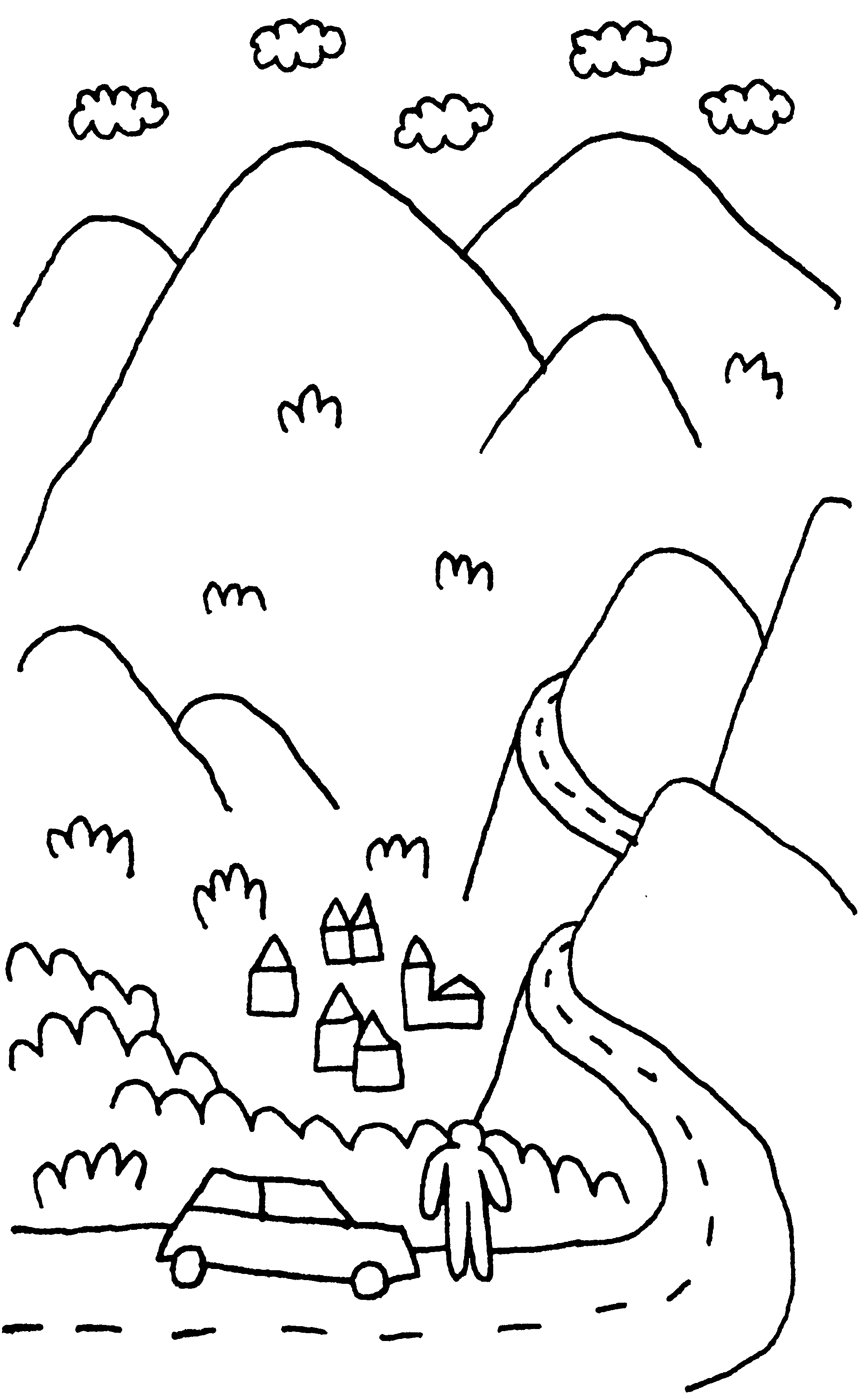

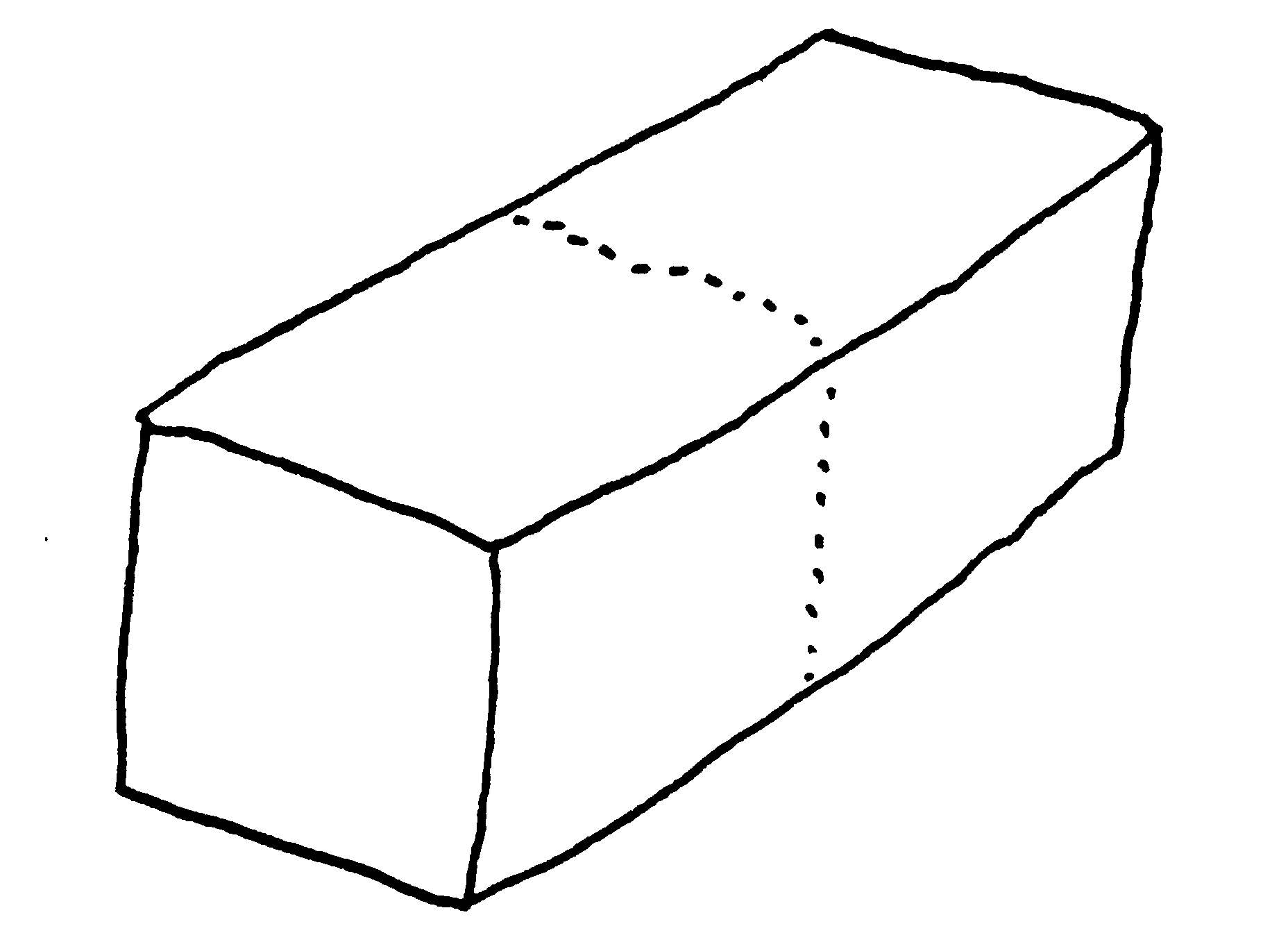

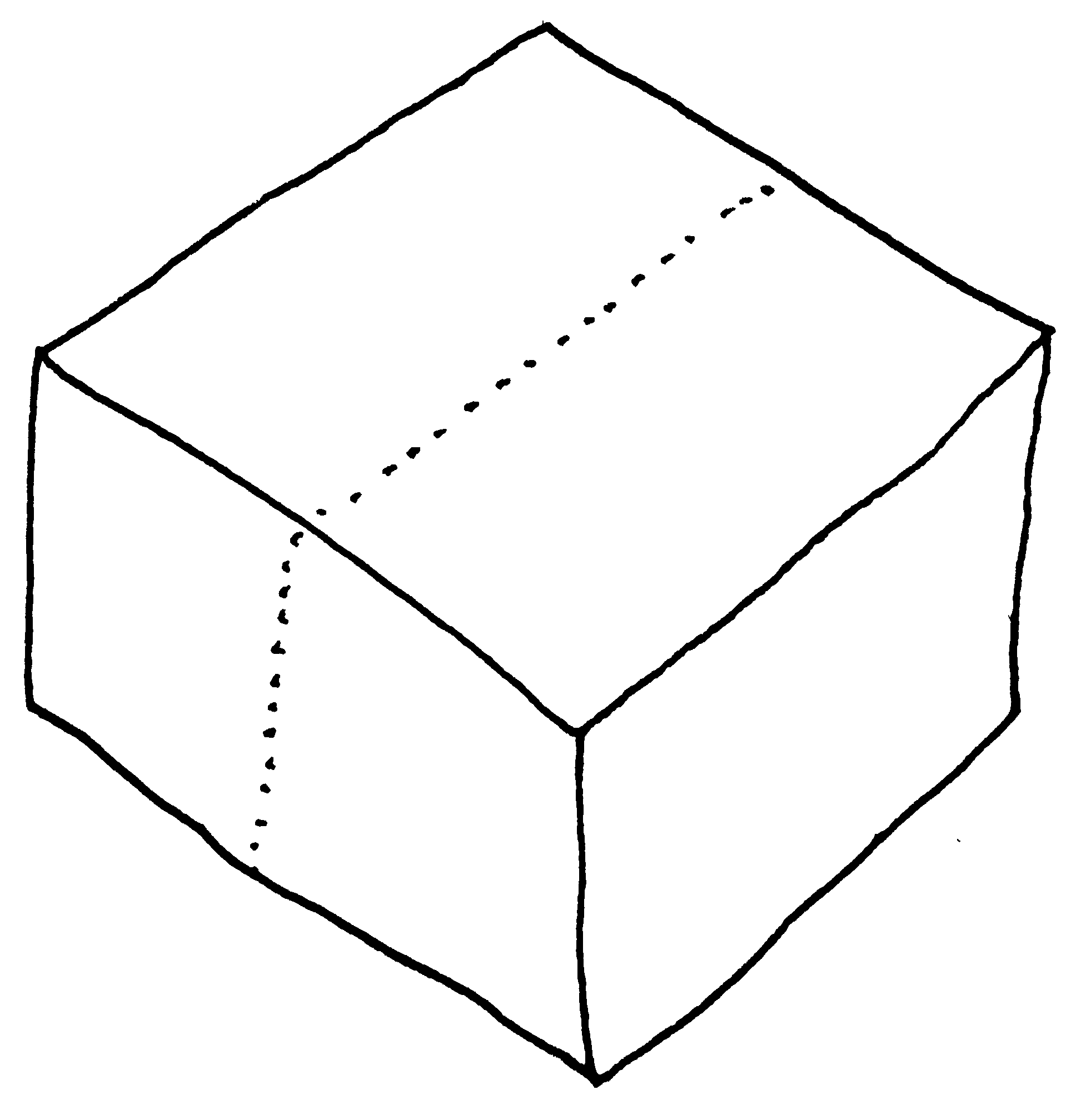

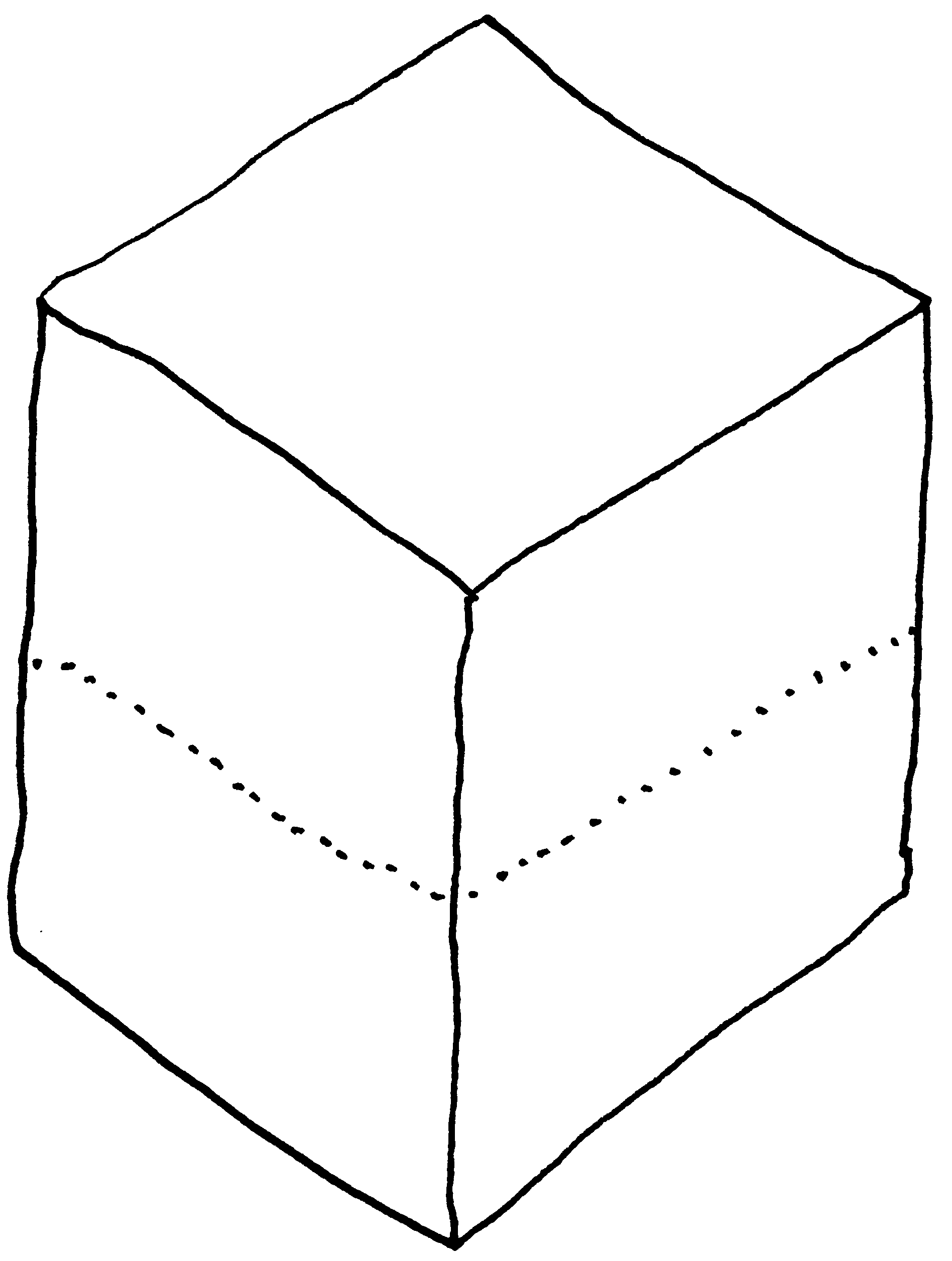

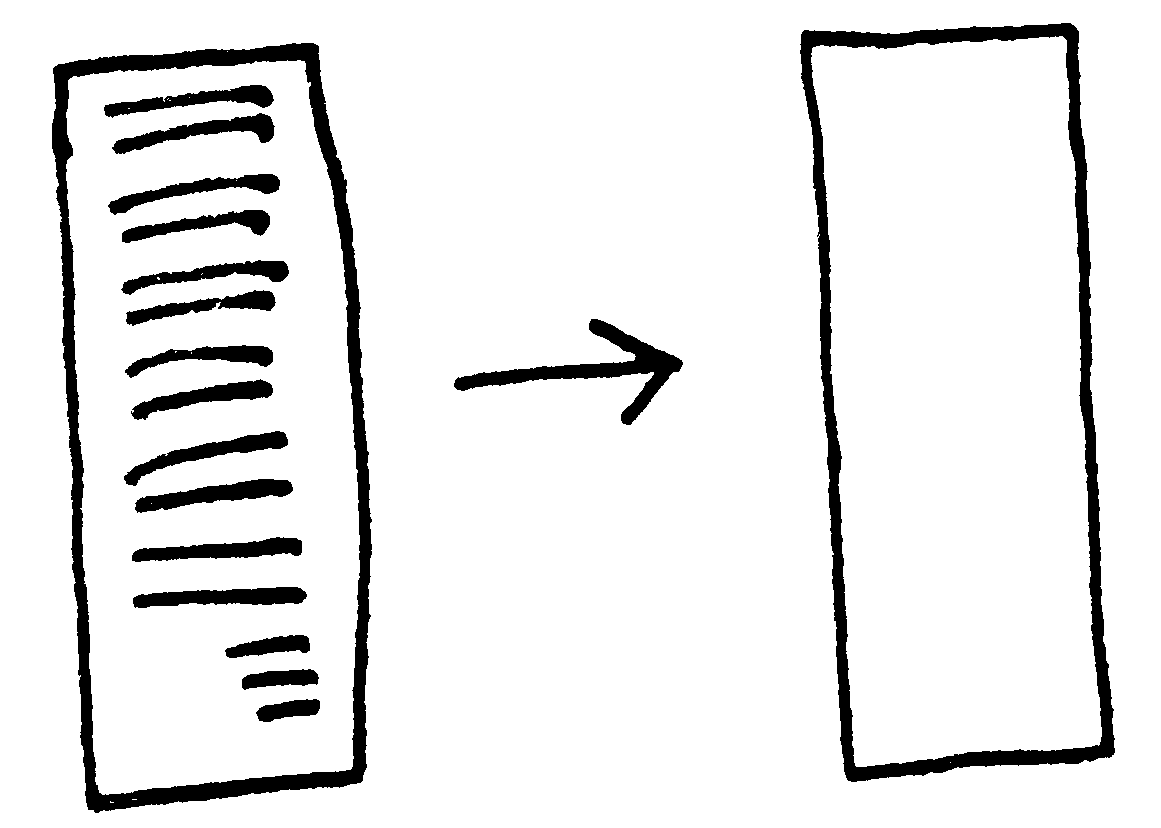

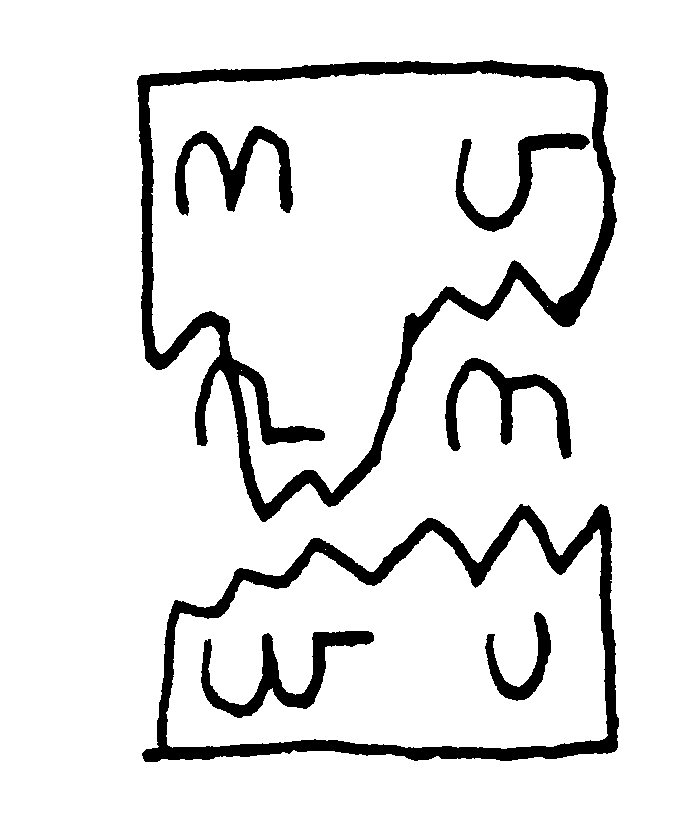

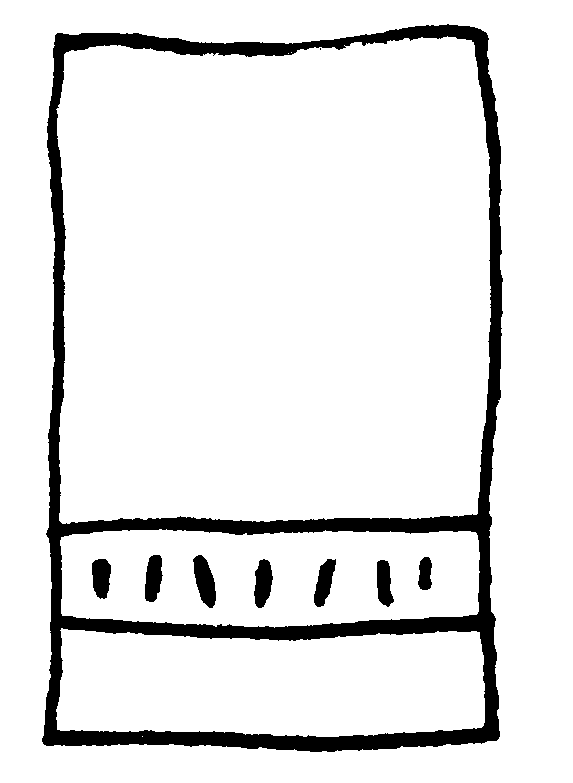

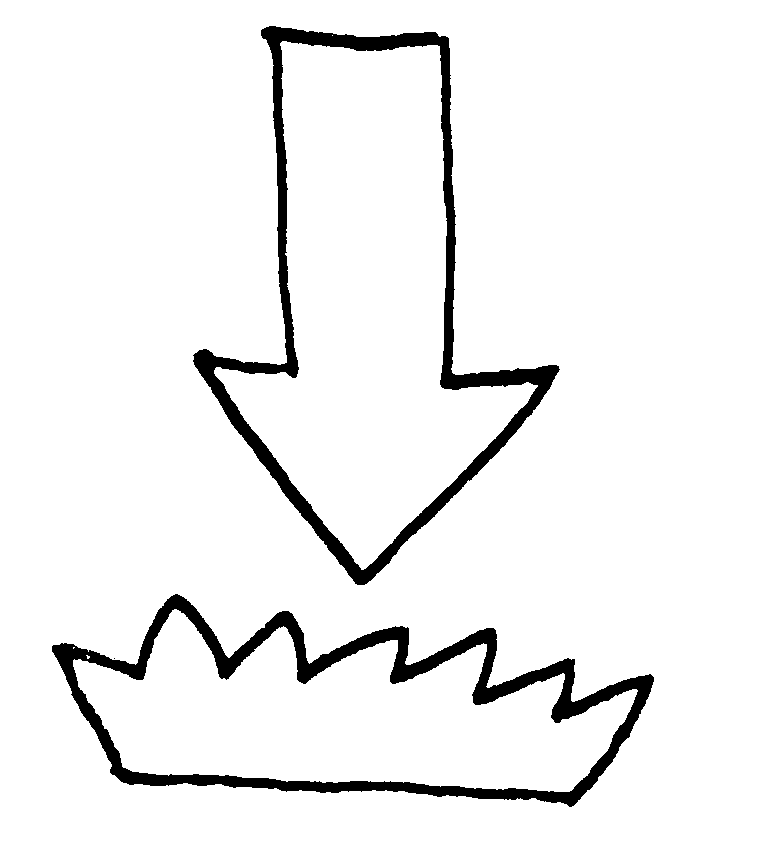

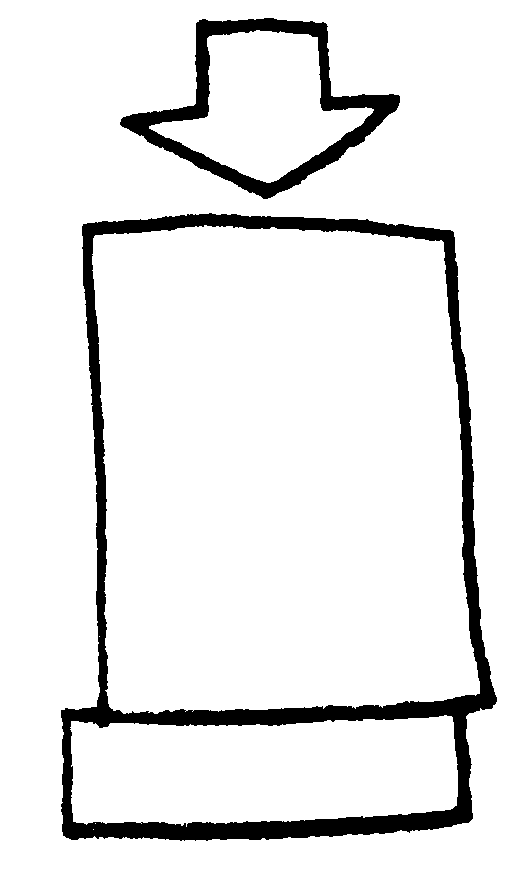

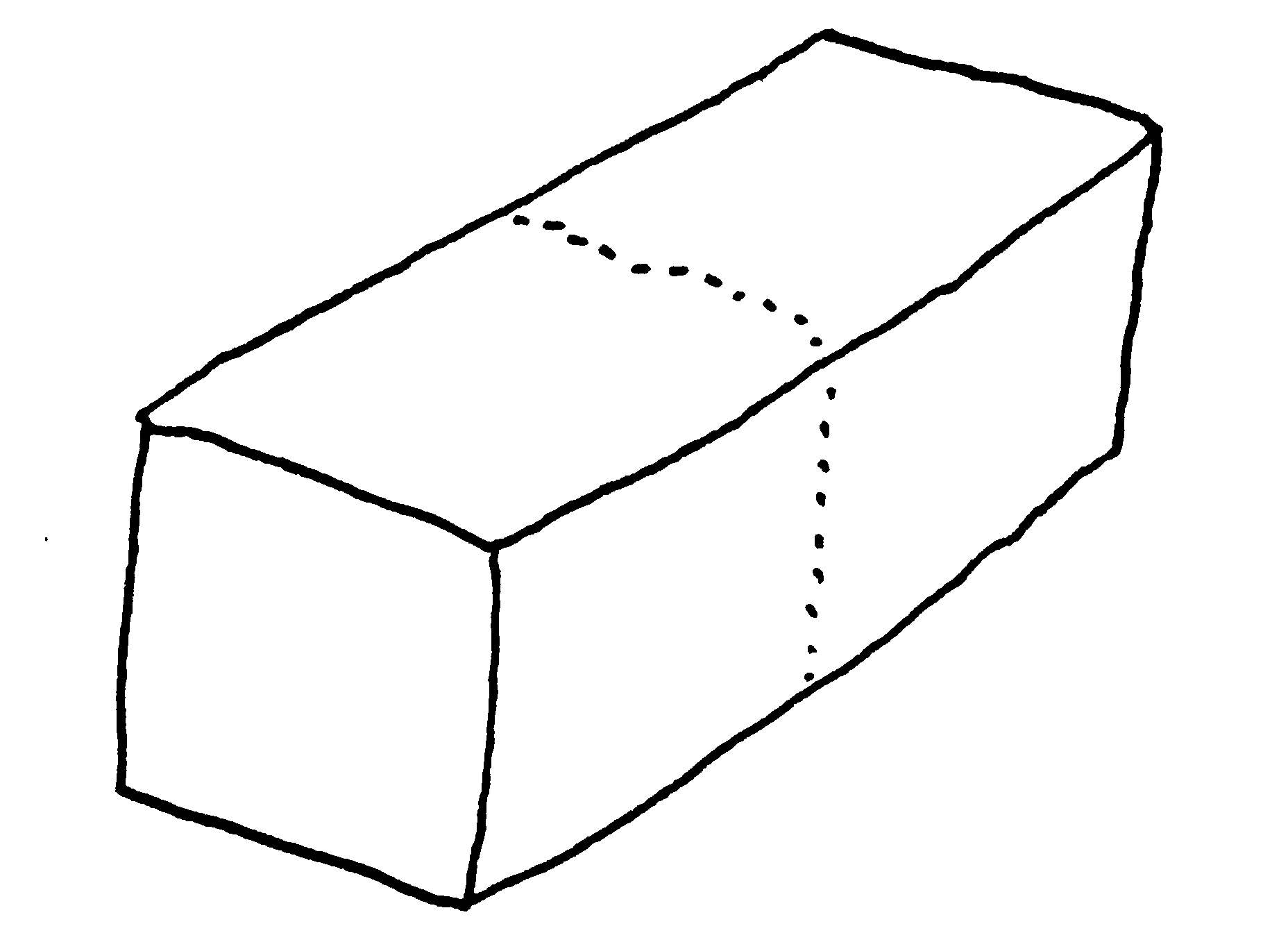

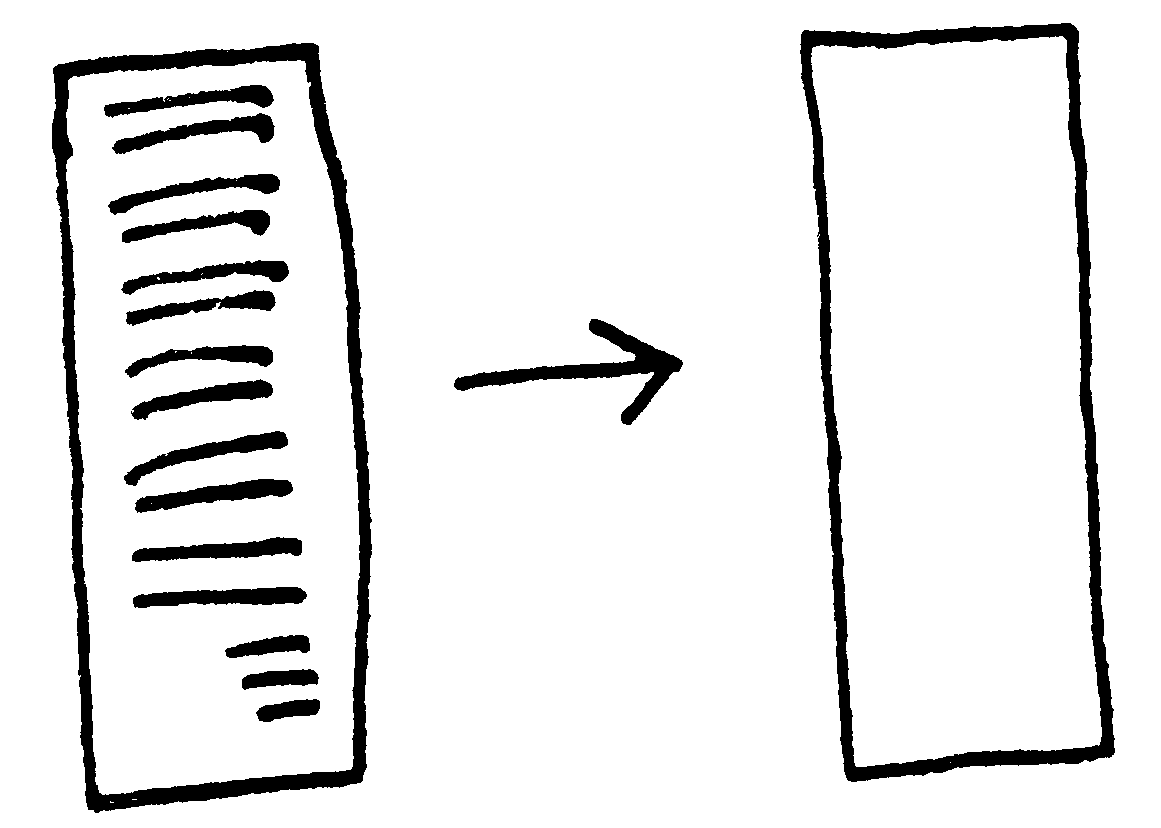

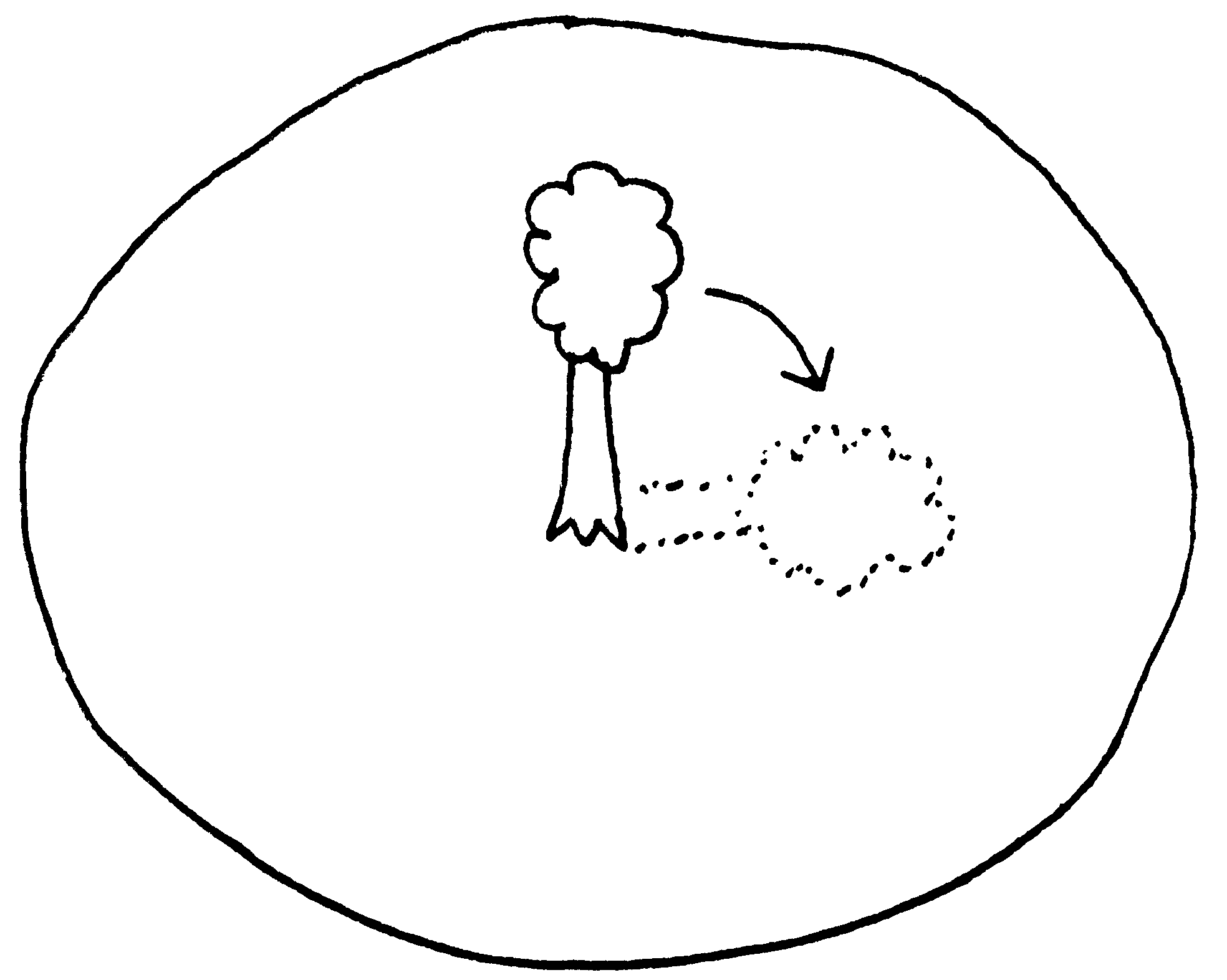

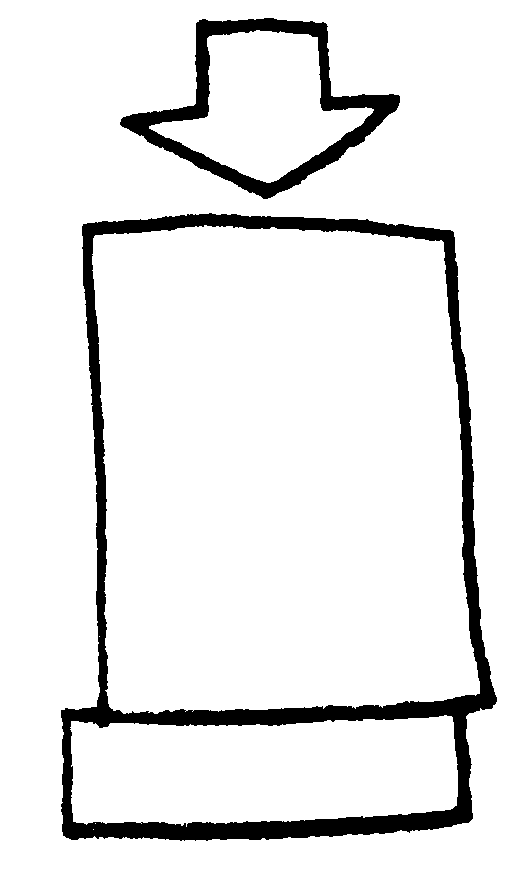

Les ordinateurs n’ont pas toujours été aussi petits ! S’ils sont si petits aujourd’hui c’est principalement à cause de la loi de Moore. La loi de Moore pour résumer, ça dit que tous les deux ans on a besoin de deux fois moins de place pour construire un ordinateur de même puissance. Donc si mon ordinateur fait cette taille :

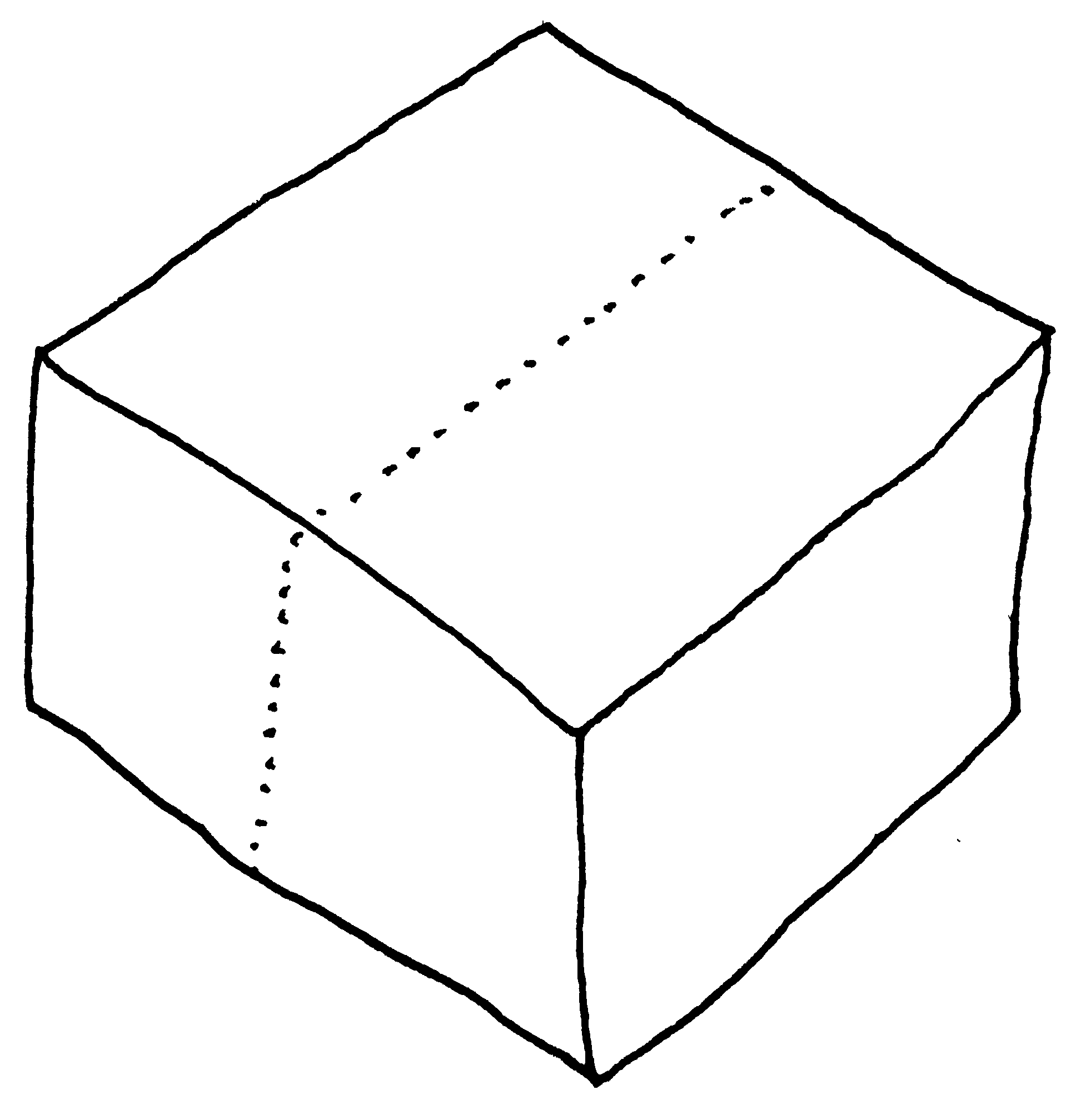

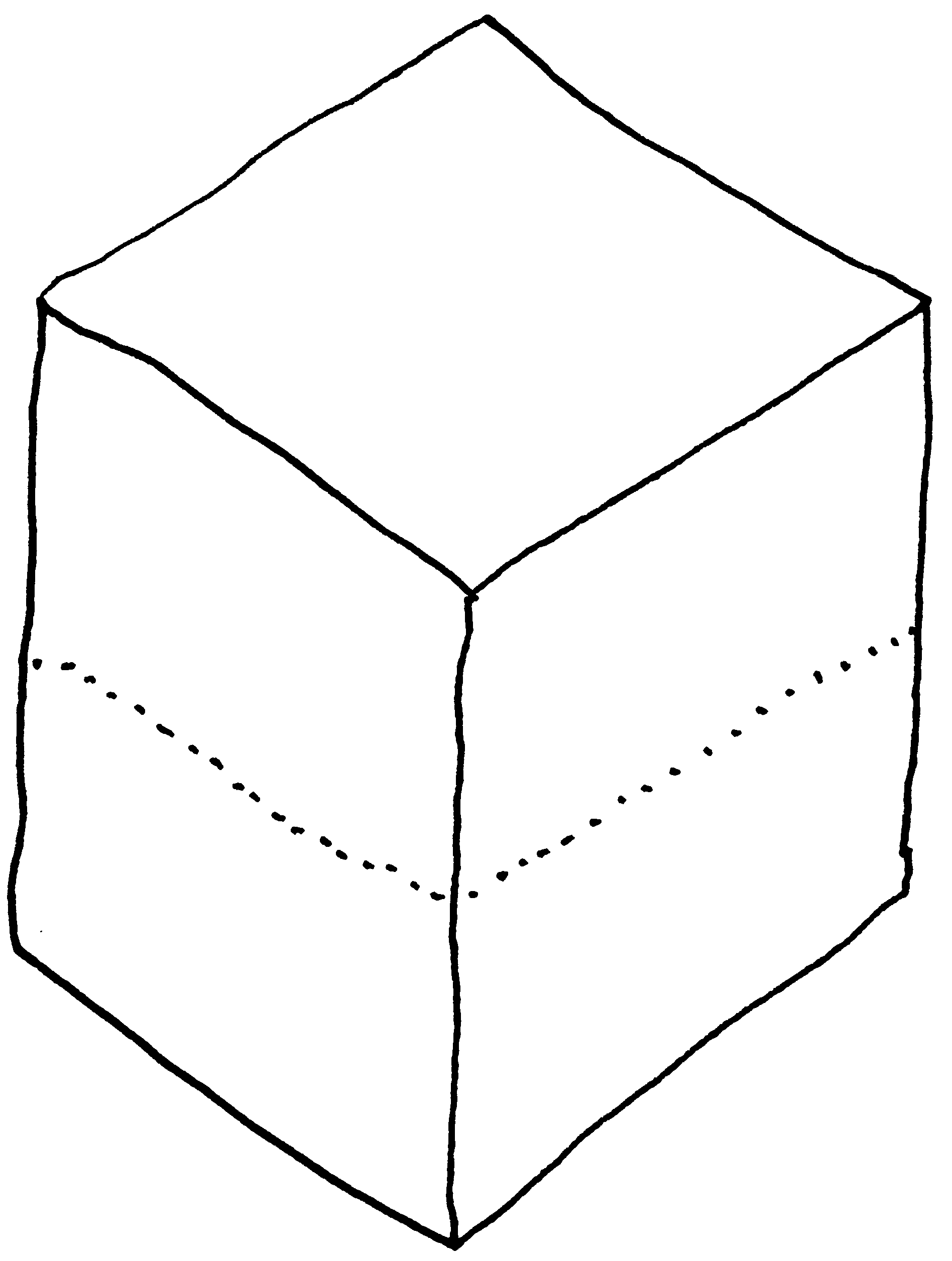

Il y a deux ans, pour la même puissance, il aurait dû faire le double :

Deux ans avant, le double du double :

Deux ans avant, le double du double du double :

Et ainsi de suite :

Donc là je m’arrête parce que je n’ai plus de place, mais vous avez compris le principe, c’est exponentiel, ça augmente très vite. Et si je répétais l’opération 50 fois, qu’est-ce qu’on découvrirait ? On découvrirait qu’il y a 100 ans, pour faire un ordinateur aussi puissant que mon ordinateur de poche il fallait un immeuble de 60 étages qui occupe toute la superficie de la ville de Toulouse.

Et je trouve que ça explique assez bien pourquoi, à cette époque, personne n’avait envie de construire des ordinateurs. Parce que pour construire un ordinateur de la taille de Toulouse, déjà il te faut pas mal de place, et puis surtout il te faut du temps. Et il ne faudrait pas que la construction de l’ordinateur te prenne trop longtemps. Parce que si par exemple ça te prend 100 ans : au bout de 100 ans, le jour où tu as fini ta ville-ordinateur, tu es content, tu sors faire un tour pour en parler autour de toi et là, tu découvres quoi ? Que tout le monde a dans sa poche, un ordinateur aussi puissant que celui que tu viens de mettre 100 ans à construire !

L’autre pendant de la loi de Moore c’est que si on construit des ordinateurs qui font toujours la même taille, ils doubleront de puissance tous les deux ans. Et du coup, on peut légitimement se poser la question : Si les ordinateurs sont toujours de plus en plus puissants, de manière exponentielle, pourquoi est-ce qu’aujourd’hui, ils rament toujours autant ?

Et ça c’est très bien expliqué par la loi de Wirth. La loi de Wirth en gros ça dit que plus les ordinateurs sont rapides, plus les programmes qu’on développe pour ces ordinateurs sont lents. Plus on a de puissance, plus on fait des programmes qui sont gourmands en puissance. Si la puissance des ordinateurs double tous les deux ans, la lenteur des programmes doublera tous les deux ans.

Par exemple à la fin des années 90, on avait un logiciel qui s’appelait Microsoft Word, qui était un petit éditeur de texte très pratique, mais avec un gros défaut, il ramait beaucoup. Si on avait gardé ce logiciel tel quel, aujourd’hui sur nos nouvelles machines, il serait extrêmement rapide. Mais au lieu de ça, au fur et à mesure que les ordinateurs devenaient plus puissants, on a ajouté des fonctionnalités à Microsoft Word, de telle sorte à ce qu’ils soient toujours aussi lents. Et c’est comme ça, on n’y peut rien. Ce que nous dit la loi de Wirth, c’est que la lenteur des programmes est inhérente à l’informatique tel qu’on le pratique.

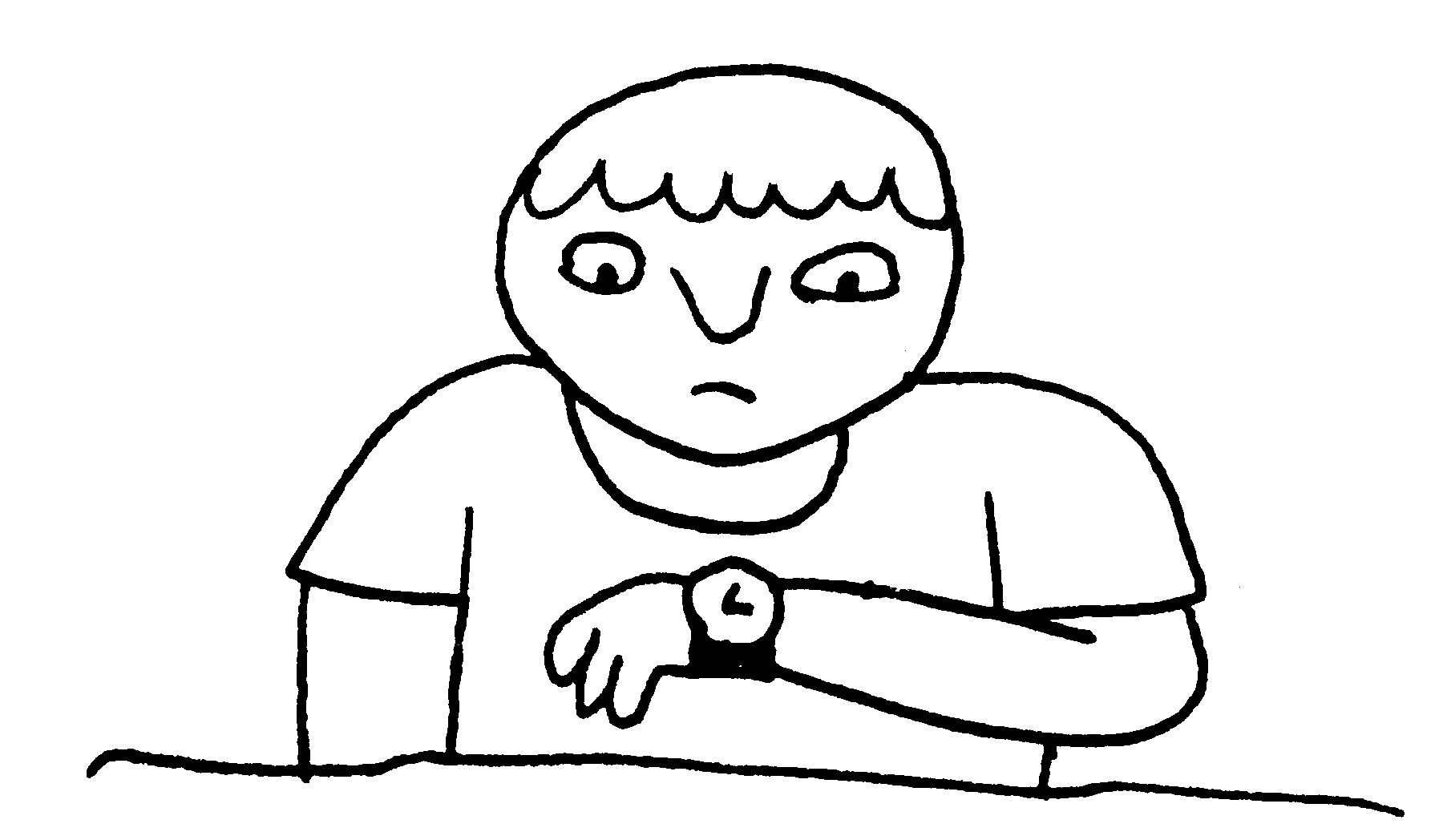

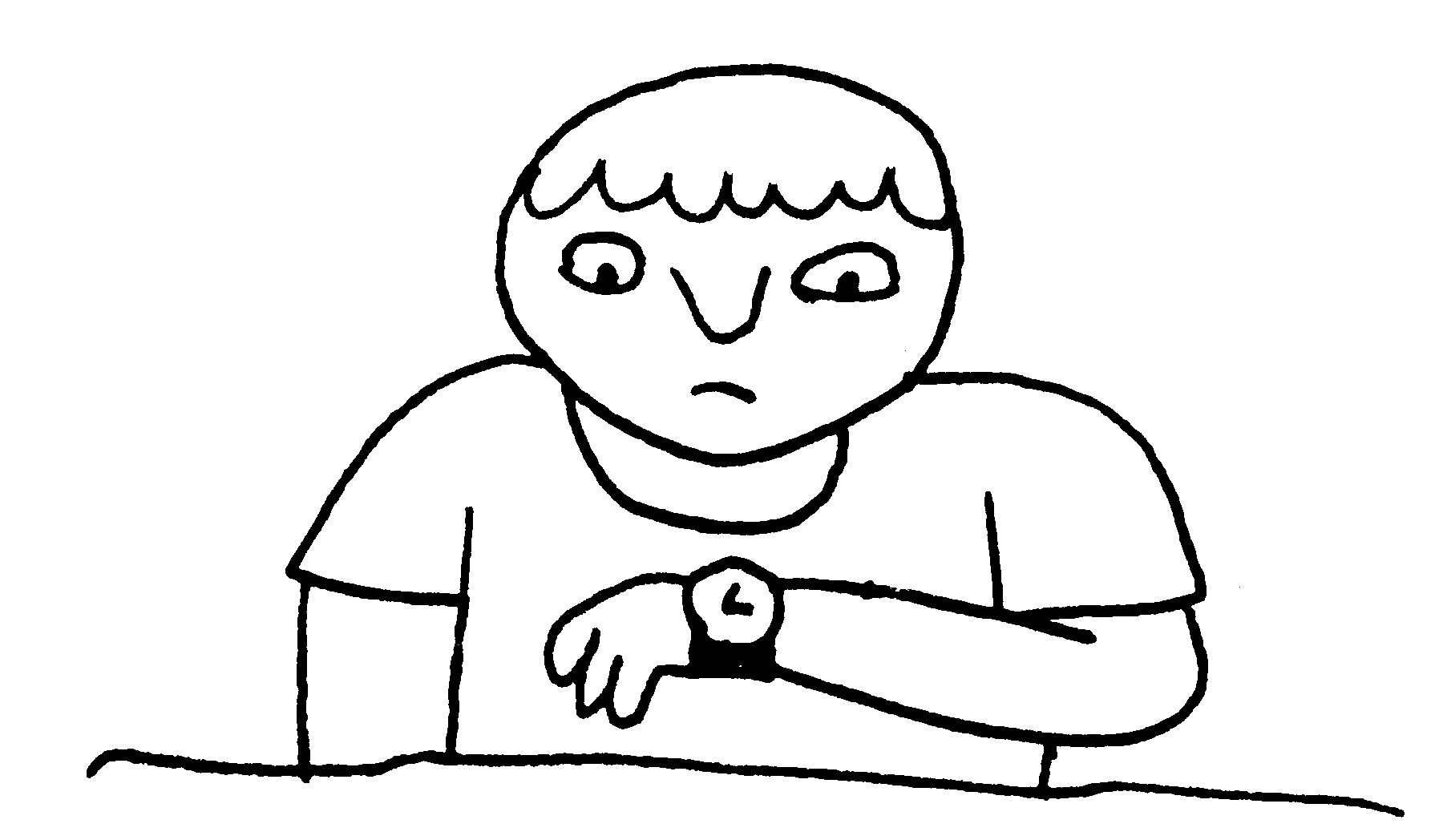

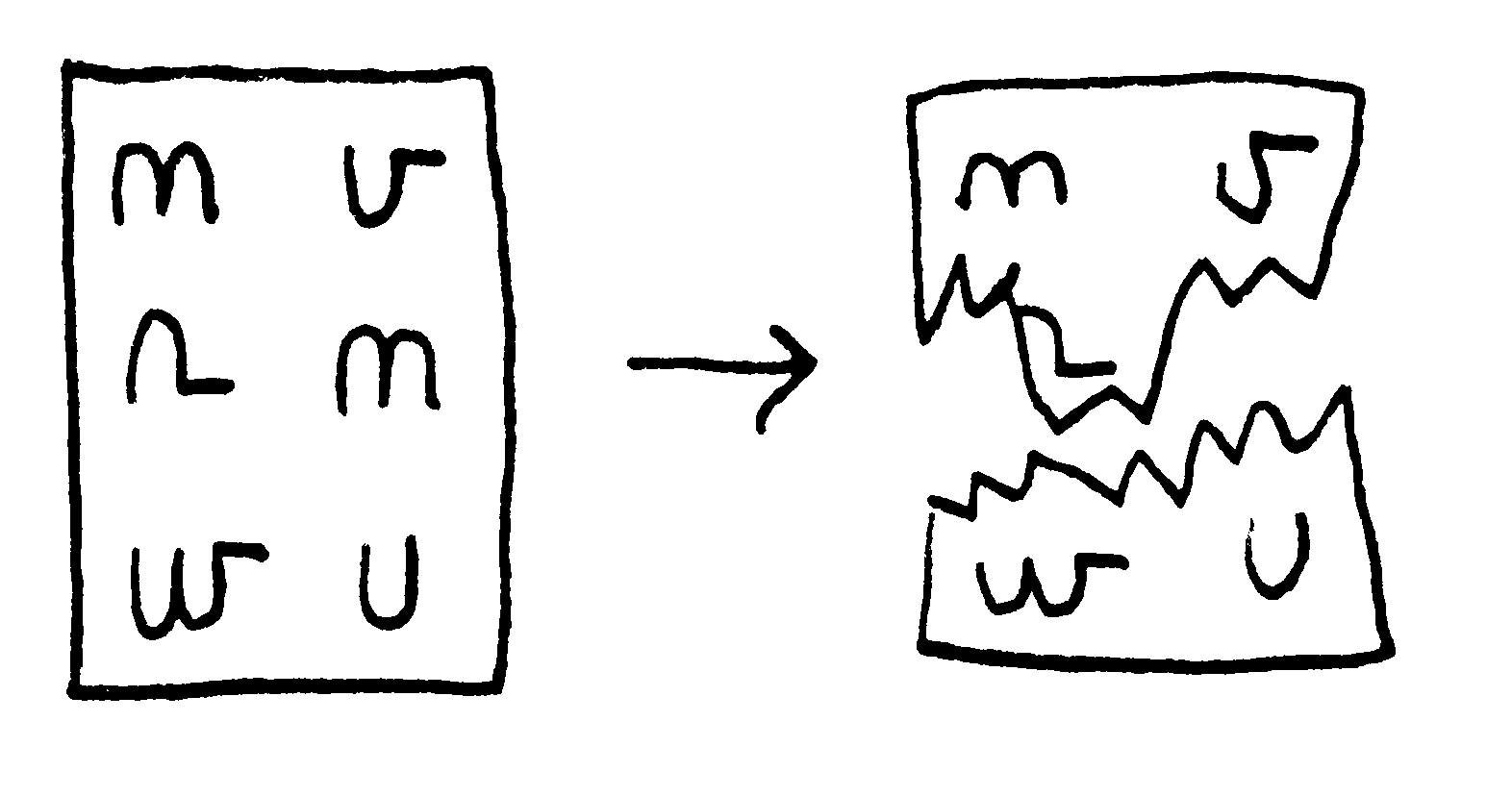

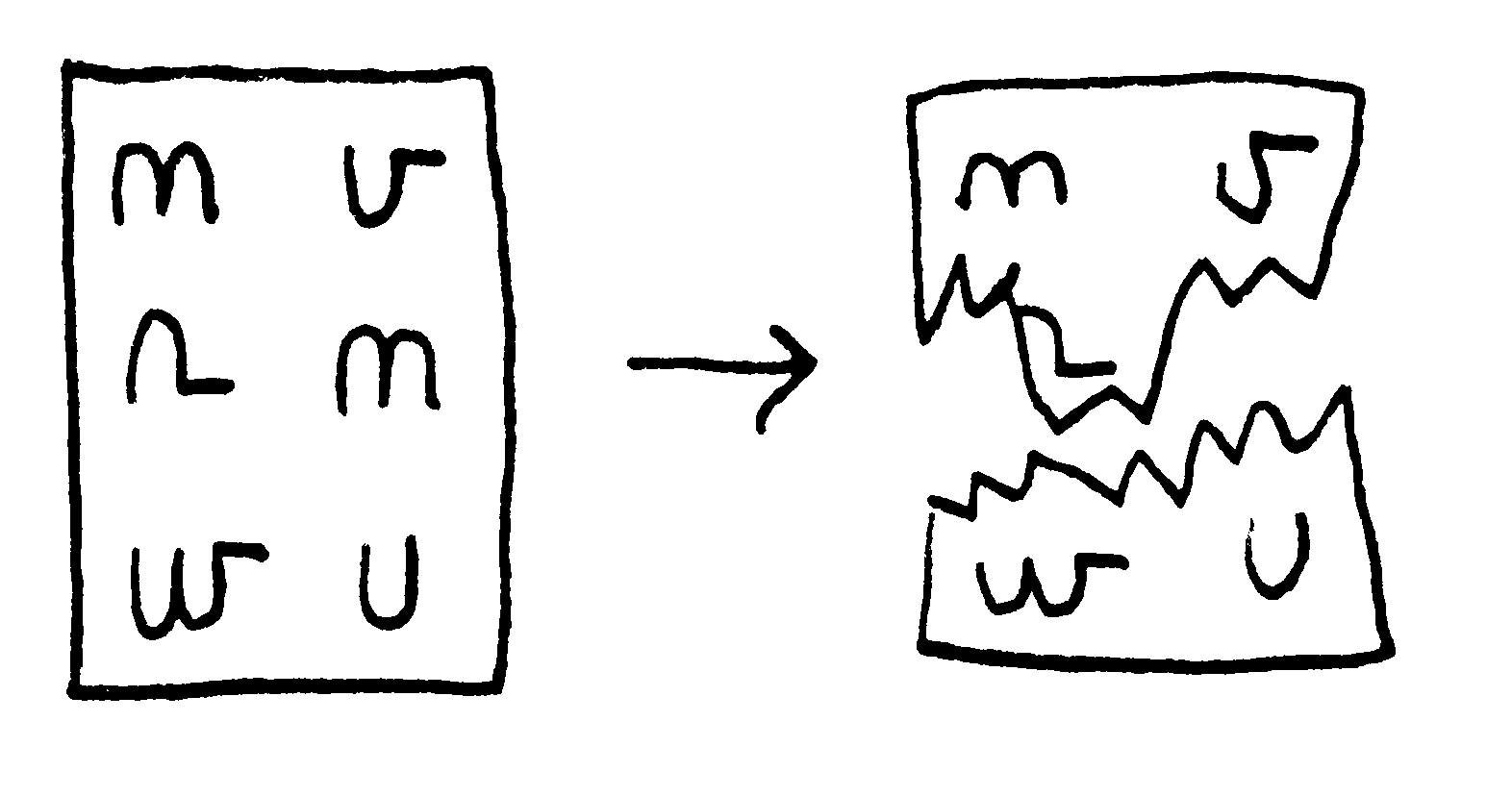

Si vous avez connu les Mac avant les années 2000, vous vous souvenez peut-être de ce très bel icone en forme de montre.

C’était un curseur, qui avait été dessiné par Susan Kare. Et il apparaissait dès que l’ordinateur ramait. Et même si la montre était très bien dessinée et très jolie, les utilisateurs détestaient voir la petite montre de Susan. Et c’est normal car quand on attend quelque chose, il y a rien de plus agaçant que de regarder sa montre, ça fait paraître le temps encore plus long.

Quand Apple a sorti sa nouvelle génération de système d’exploitation (OSX), ils auraient pu se dire : les gens détestent voir la petite montre de Susan, en même temps nos ordis sont devenus plus puissants, on va s’arranger pour que les programmes ne rament plus.

Mais ils ne se sont pas du tout dit ça. Ils se sont dit : Personne n’aime voir la petite montre de Susan, qu’à cela ne tienne, on va remplacer le joli dessin de Susan par un icone nettement moins joli. Une sorte de petite roue qui tourne, un peu en forme de spirale…

…comme ça quand les ordinateurs rameront, ça va un peu hypnotiser les gens et ils ne vont pas voir le temps passer.

Sous aucun prétexte Apple n’aurait fait des programmes qui rament moins. Parce qu’il faut bien comprendre quelque chose : si les programmes ne rament plus, on n’a plus besoin de faire des nouveaux ordinateurs plus puissants. Et s’il n’y a plus de nouveaux ordinateurs plus puissants, aucune raison de faire des nouveaux programmes plus gourmands. Et s’il n’y a plus besoin de faire des nouveaux ordinateurs ni de faire des nouveaux programmes, c’est tout le modèle économique d’Apple qui s’effondre.

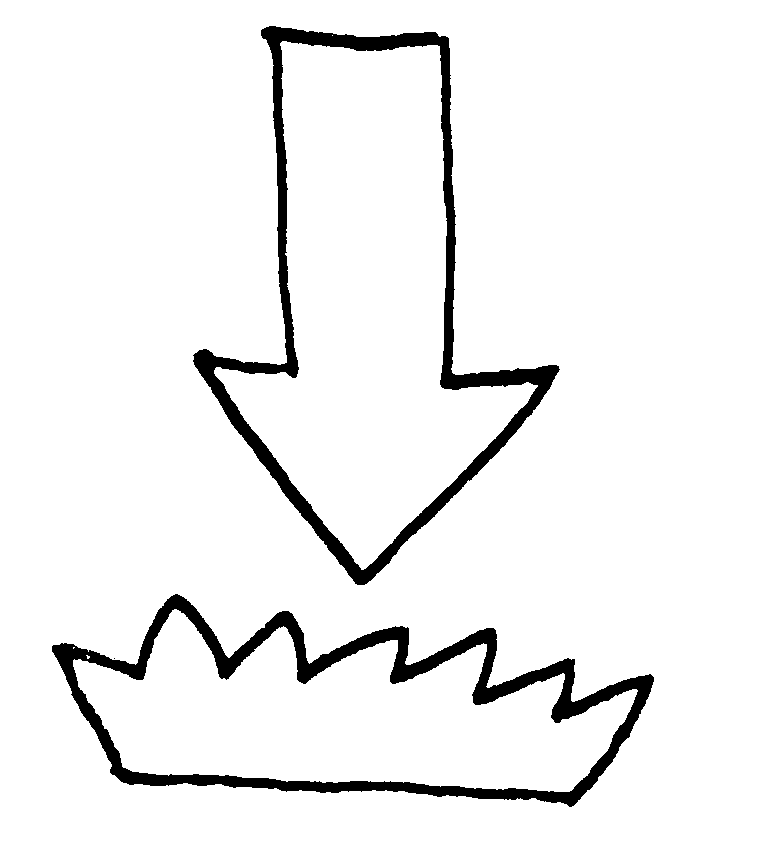

En fait, l’histoire de l’informatique, c’est le syndrome de la Reine rouge.